Focus On

黒佐英司

株式会社マツリカ

代表取締役CEO/CPO

メールアドレスで登録

orどうせ挑戦するなら中心となり、意義あることを成し遂げよう。

「デジタルの力で地域社会を灯す。」をビジョンに掲げ、地域に根差した事業で課題解決していく京都発スタートアップである株式会社ランプ。同社が展開する飲食店向けテイクアウト特化の注文受付・管理SaaS「テイクイーツ」は、電話予約が主流だったテイクアウト業務をデジタル化し、人手不足解消や業務効率化、顧客満足度向上に寄与している。現在は京都の老舗飲食店をはじめ、全国約3,000店舗へ導入され、累計注文数は90万件を突破*(*2025年9月時点)。今後は、サービスを通じて収集されたデータ基盤を活かし、さらなる売上向上や販売促進を実現するプロダクトへ進化を見据えている。

代表取締役の河野匠は、大学在学中にECサイトの立ち上げをきっかけに起業。卒業後、株式会社ランプを設立し、Web制作・マーケティング支援を中心に受託事業を手掛けたのち、2020年に「テイクイーツ」を立ち上げた。同氏が語る「挑戦する意義」とは。

目次

どれだけテクノロジーや物流が発達しても、その土地に行かなければ肌で感じられない文化やコンテンツがある。食や名産品、観光名所など、地域特有の魅力は時代が変わっても色褪せにくい。事業をつくるにあたっては、「どうせやるなら地域に貢献したい」という思いが強くあったと河野は語る。

「地域の課題を、地域にいる人間が解決するということが、どこかワンセットなんじゃないかという思いがあって、当初から拠点は京都にしていました。生まれ育った滋賀県大津市のような、地域や郊外に貢献したい。地域の魅力を引き出せる会社でありたいと思ったんです」

なかでも、ランプは「食」というアプローチから地域社会へ貢献することを目指している。同社が展開するテイクアウト向けSaaS「テイクイーツ」は、弁当やスイーツなどを販売する飲食店が、自社に合った注文サイトを構築し、テイクアウト業務にかかわる予約・決済・管理を一元的にデジタル化できるサービスだ。

近年、都心部ではフードデリバリーが急速に普及した一方で、配達効率の悪い郊外を中心にテイクアウト需要が顕在化していることに目をつけた。

「もともと『テイクイーツ』はコロナ禍でリリースしたサービスだったので、当初は飲食店の方の目線も非接触や人件費削減という目下の課題に対処したいというニーズから導入していただいていました。それが一つのきっかけとなり、DXというものを体験した結果、売上が上がったり、業務効率化になるということを皆さんが実感しはじめたことで、コロナ禍が明けた今でも多くのお客様に継続してご利用いただいています」

電話受付から24時間対応のネット受付へ移行したことで売上が向上。さらに、紙やFAXによるアナログ管理から脱却することで業務効率が上がり、ミスも減少した。「テイクイーツ」は、こうして店舗のDX推進と顧客の快適な購買体験、双方に価値を創出している。

さらに、サービス導入によって従来は取得できなかった情報もデータとして蓄積できるようになった。今後はそのデータを活用し、新たな販売促進を強化していくという。

「具体的には、顧客の購買データをもとにリピートを促進したり、注文データから需要を予測をしたりと、データを基軸としたサービス展開をしていきたいと考えています。これまで飲食店の現場ではデータ化が進まず、業務が属人化して人手不足から廃業に至るケースも少なくありませんでした。そうした現状を少しでも支えられるプロダクトにしていきたい、それにより地域社会に貢献していきたいと思っています」

人口減少は止められないが、観光客は地方へと分散していく動きがある。減りゆく担い手と増えゆく訪問者のギャップを埋め、地域を支える仕組みをつくる。ランプの挑戦は、食を入り口にデータとテクノロジーで地域社会の未来を切り拓いていく。

建築士だった父は、ひたむきに仕事に打ち込む人だった。平日も土日も一人で事務所にこもり、黙々と図面を書きつづける。朝は早くに家を出て、夜遅くに帰ってくる。当時多くを話せたわけではなかったが、仕事に向かう父の姿勢は心に残っていると河野は語る。

「父親の背中を見て、仕事というものは本気でやらないといけないものなんだということは、自然と刷り込まれていた気はします。振り返ると、子どもの頃からいろいろ自由にやらせてもらってきたのですが、その裏では父親が必死に働いてくれていたからこそだと思うので。仕事への向き合い方は、父の姿勢から影響を受けているのかもしれません」

ほかにも両親から受けた影響といえば、間違いなく野球がある。いつも阪神タイガースを熱く応援していた2人に背中を押され、自然と野球チームに入ったのは小学2年生の時だった。

「僕が小学生だった頃の阪神は、ずっと弱くて勝てなかった時代からだんだん強くなっていく時期で、最終的に優勝もしたので観ていて面白かったんです。自分も野球選手になりたい、阪神に入りたいと思っていましたね」

最初はチームに同級生が2人しかいなかったので、周りに声をかけ、気づけば10人ほどの友だちが集まった。

もともと野球は好きだったが、気心の知れた仲間とプレーしていると比べ物にならないほど夢中になれる。放課後も時間を忘れ、本気で野球に没頭するようになっていく。当時はそうして友達の輪の中にいることが、何より楽しかった。その延長線上に、リーダーへの憧れもあったのかもしれない。

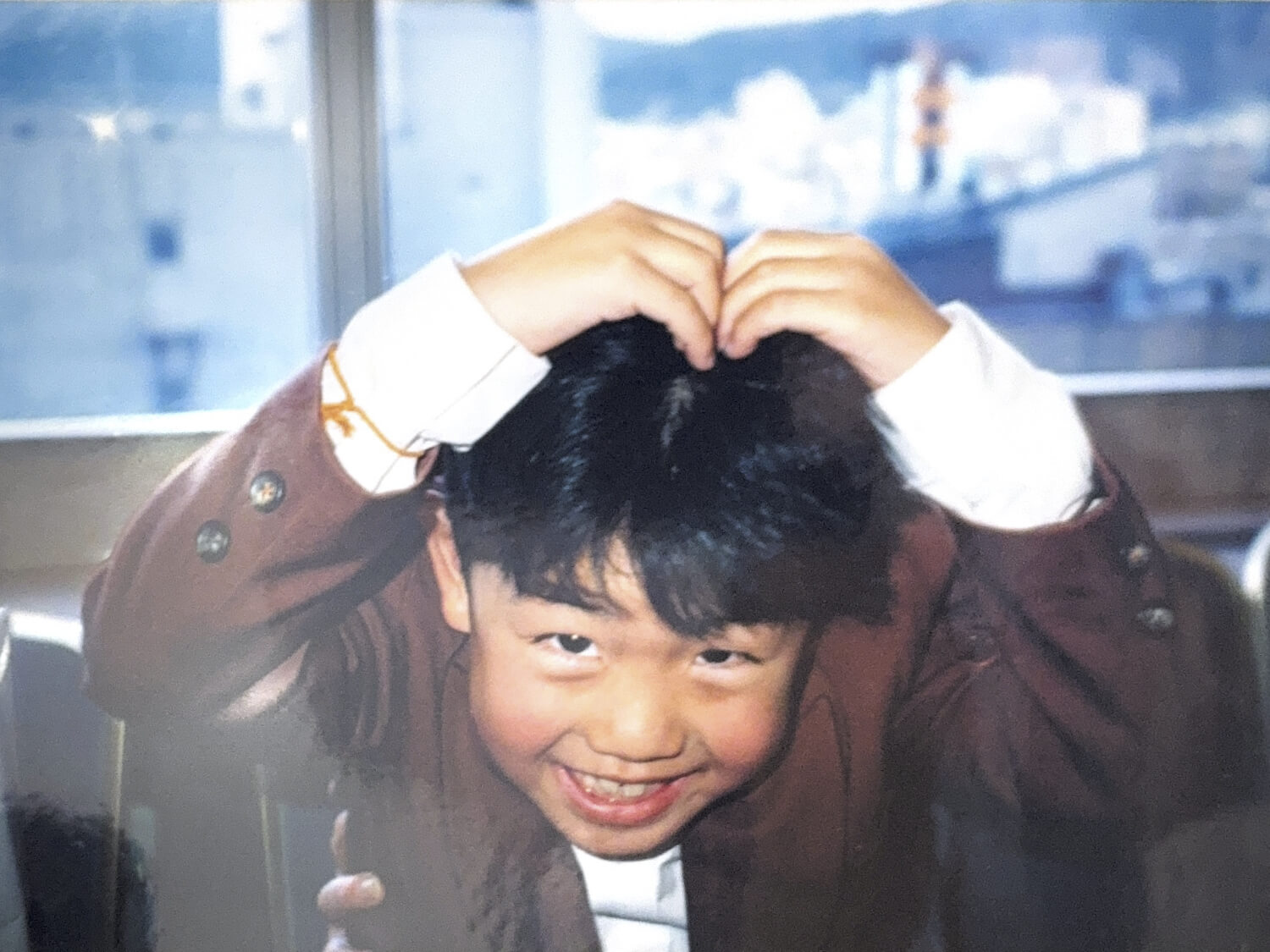

幼少期

「クラスの学級委員をやったり、運動会では応援団長をやったり、中心になる役回りは率先してやっていました。おそらく家庭内では3姉弟の末っ子で、リーダーにはなれなかったので、学校ではリーダーになりたかったのか、単純に目立ちたかったのか、もしくはみんなを引っ張っていくのが好きだったのかなと思います」

外で遊んだり野球に打ち込んだり、数多くある幼少期の思い出の中でも、特別記憶に残るものは運動会だった。

「青・黄・赤の3組に分かれた対抗戦になっていて、それぞれ応援団長がいるのですが、僕が青組の団長を務めた年に優勝できたんです。その時の喜びがすごく大きくて、自分の中で一つ成し遂げた感覚がありました」

得点は各競技の勝敗だけでなく、応援パフォーマンスの評価点との合計で競い合う。パフォーマンスも先輩から受け継いだ型を活かしつつ、毎年それぞれの代がオリジナルで考えるから工夫しがいがある。組の色とリンクする流行を取り入れたり、太鼓やダンスなど役割を分担したり、そうして大勢で一つの舞台をつくり上げること自体、面白いものだった。

何より当日は、競技が終わるたび順位が動く。校舎に掲げられた大きな得点板をみんなで見上げ、数字が逆転した瞬間の盛り上がりは格別だった。

「全体を通して楽しかったのですが、勝てた瞬間の喜びは忘れられないですね。みんなで競技や応援を頑張って、優勝が決まった時、その歓喜の中心にいられたということが何より嬉しかったです」

率先して動き、何かを成し遂げること。その中心に立ち、熱気と歓声に包まれた瞬間は、人生でも忘れられない景色の一つになった。本気で挑んだからこそ得られた達成感や高揚感。その感覚は、今でも自分の原点でありつづけている。

小学校の運動会にて

2-2. 仲間を集めて、成し遂げる

小学校の野球チームにいた頃は、4番でピッチャーだった。プロ野球選手を本気で目指していたし、体も大きい方で自信もあった。中学ではよりハイレベルな環境に身を置きたいと思い、地元・滋賀県でも強豪のクラブチームに入団することにした。意気揚々とグラウンドに向かったが、その自信は初日から打ち砕かれることになる。

「投げるにしても打つにしても、技術や飛距離が周りと倍ぐらい差があるんですよ。いまだに痛烈に覚えているのですが、大挫折でしたね。でも、入団するにあたってはユニフォームや硬球用のグローブを新しく買ってもらっていたので、引くに引けなくて。本来なら周りを見返すくらい練習できればよかったのですが、それすらできないほど気持ちが折れてしまっていたんです」

30人ほどいる同期のメンバーは、全員が4番でピッチャー級の活躍をしていた選手たちだった。しかも、自分のように平凡な小学校チーム出身ではなく、全国レベルのエリートが揃っていた。

圧倒的な実力差があるだけでなく、上手い人には練習量でも敵わない。試合に出られないばかりか、プロ野球選手なんて夢のまた夢だという現実を知る。さらに、野球以外の学校生活も思うようにいかない部分があった。

「週末は野球のクラブチームで挫折し、平日の学校生活でも、同級生にはJリーガーに選ばれるようなとてつもない友だちがいたんです。自信のあった野球は活躍できないし、リーダーや中心でありたいという思いも消えて、自己肯定感はがくんと下がっていた時期でしたね」

野球はなんとか3年間辞めずに続けたが、スタメンに選ばれる方法はないかと模索しているうちに、気づけば卒業や高校受験が目前に迫っていた。そんな時、試合に出られずくすぶっている様子を見かねてか、チームの監督が進路について助言をくれた。

「当時、監督から『いい高校がある』と教えてもらったのが、僕の実家から自転車で5分くらいの高校だったんですよね。その高校は専用グラウンドもあって、ものすごく環境がいいのに、一つ上の学年が2人しかいないということで廃部寸前だったんです。監督から『7人試合に出られるところがあるぞ』と言われて、その高校を受けることにしたんです」

中学時代、クラブチームでの様子

試合をするには、最低でも部員が9人必要だ。自分を含めて7人は新入部員がいなければ大会にも出られない。とにかく仲間を集めなければと、チームメイトや中学の友だちに声をかけ、高校でも一緒に野球をやろうと口説いていった。

「結果的に合格して、『よし、じゃあこれから野球だ』と思ってグラウンドに行ったら、同級生が25人いたんですよ。集めすぎだろうと(笑)。僕が集めたメンバーが、また別の人にも声をかけたりして、いつの間にか増えていて。ただ、その時に仲間集めの成功体験にはなったと思います。もともとはその高校に全く興味がなかった人も来てくれたので、情熱を持って『一緒にやろう』と伝えていけば、人の心って動くんだなと感じたんですよね」

試合に出たくて始めたはずの仲間集めだが、ベンチに入れる20人という制限をも越える部員が集まった。今では笑い話だが、自分が集めたはずなのに結局キャプテンにも選ばれず、中心選手にもなれなかった。しかし、甲子園出場という一つの目標に向け、みんなで厳しい練習に耐え、後悔なくやりきることができたという自負がある。

何より当時得られた仲間集めの手応えは、野球以外の学校生活でも活きてくるものだった。

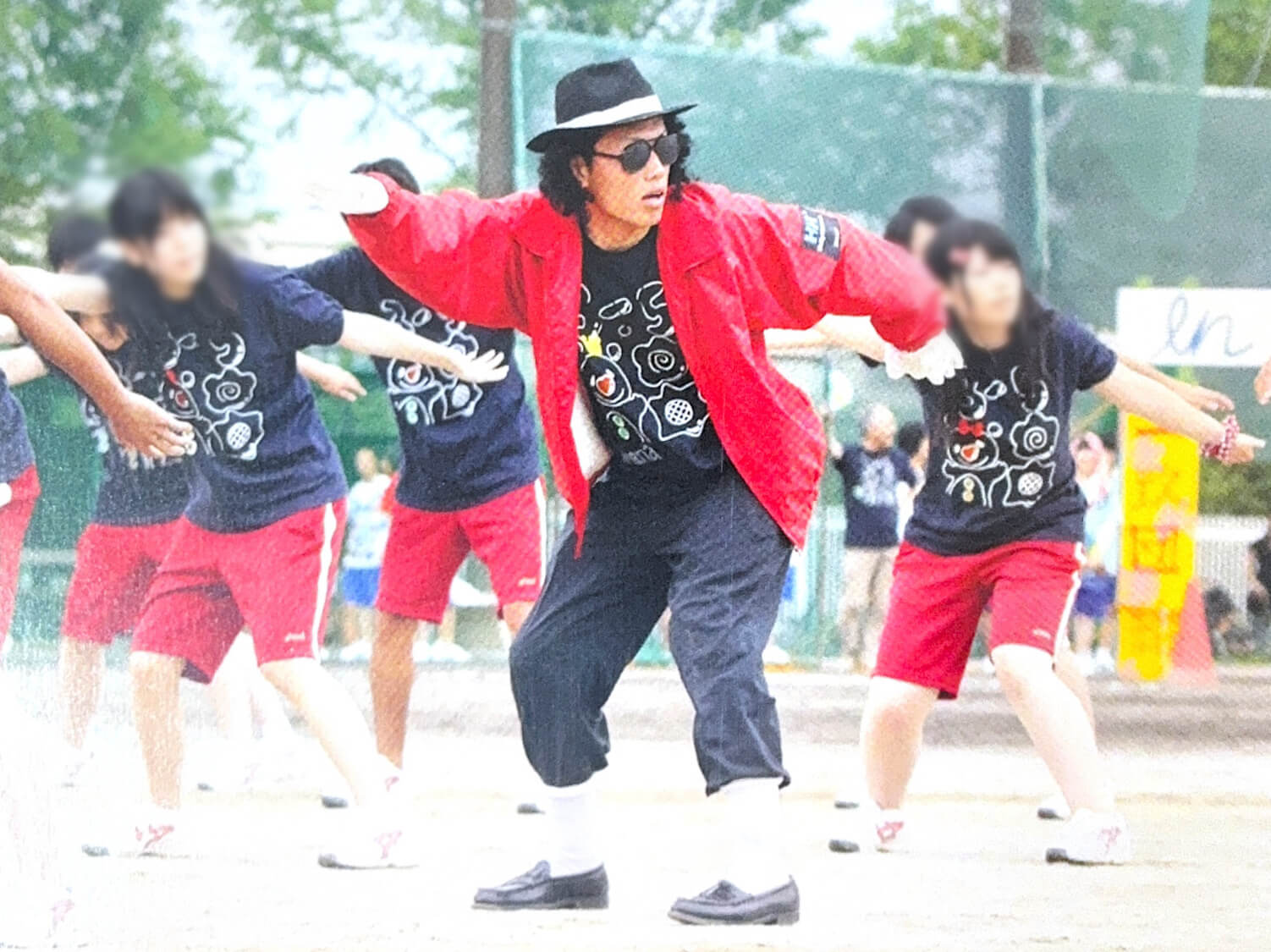

「体育祭や文化祭、合唱コンクールとかも大好きだったんです。団結して、戦い、そして勝つというプロセスがやっぱり好きですね。合唱コンではあまり歌っていない仲間がいたりすると、きちんと怒ったり、それぐらい本気でやっていました。最終的には全てのイベントで優勝できて、すごく良い体験になりました」

もちろん学校行事へのモチベーションは、クラスの中でも人によってさまざまだ。しかし、たった一人でも情熱さえあれば、全てはそこから始まるという感覚があった。

「人を巻き込んでいくことは簡単ではないですが、結局は数の問題だと思っていて。本気で頑張っている人の割合が増えていけば、自然とみんなも頑張らなければいけないと思うようになっていく。だから、まずは自分が1番頑張ることですかね。そこから派生していくイメージかなと思います」

一人、また一人と熱狂する人が増えていくほどに、全体の雰囲気が変わっていく。そのためにまず、自分が誰より本気で目標に向けて動くこと。仲間を集め、一つの目標に向かって団結し、成し遂げる。それが最高の体験だと知っていたからこそ、何度でも味わいたいと思いながら走ることができた。

高校時代、体育祭にて

高校3年の夏に野球を引退し、秋以降は最後の学校行事も終わっていく。仲間と過ごす時間から、各々が進路と向き合うことを求められる時間に変わる。それまで忙しく何かに熱中していた毎日が落ち着くと、心の中にはぽっかりと大きな穴が開いたような感覚にもなった。

「今まで自分が没頭していたもの、居場所を感じていたものが一気になくなった感じがして。改めて考えてみると、自分はスポーツでも結果が出なかったし、勉強もあまりしていないしで、なんとか大学には入れたとはいえ、進路としてやりたいこともなく、当時は劣等感のようなものを感じたんですよね」

大学で何かをしたいという思いもなかったので、ひとまず部活漬けの生活ではできなかったアルバイトを始めてみることにした。焼肉屋に始まり、ガソリンスタンドや居酒屋など、いろいろな仕事を経験していくと、自分にとって新しい世界が見えてきた。

「いい大学に入っている人も、ものすごくスポーツができる人も、そうではない自分と同じタイミングでアルバイト先に入ると、全員同じ時給からスタートするじゃないですか。これはものすごくフェアだなと、ここなら勝てるかもしれないと思ったんです」

やってみれば接客は得意だと分かったし、自分の頑張り次第で人より成果を出せると分かってきた。たとえば、ガソリンスタンドでは給油しにきた人にタイヤを売るという仕事を経験したが、自分の話す内容や伝え方を工夫することで、売上が目に見えて変わっていくので面白かった。

「本当に水を得た魚のように活き活きと、ひたすらアルバイトに没頭するようになって。自分でお金を稼いで、好きなことに使うということも楽しかったですし、特段インセンティブや昇給があったわけではないのですが、部活で目標を追いかけていた頃のように売上1位を目指すことも楽しかったですね」

続けていると、お金を稼ぐことだけでなく、働くこと自体に充実感を覚えるようになる。朝は7時から、夜は日付が変わる頃までシフトに入る日もあった。しかし、次第にアルバイトの限界を感じるようにもなってきた。

「最低時給が750円ぐらいの時代だったので、ずっとバイトばかりしているのももったいないと思うようになって。ちょうどビジネスにも興味を持ちはじめていたので、自分でも何かできるんじゃないかと思って、調べながらやってみることにしたんです」

目についたビジネス本を買いあさって勉強してみると、どうやらアフィリエイトやプログラミングで稼ぐ方法が流行っていると分かった。映画『ソーシャル・ネットワーク』を観て以来、主人公として描かれるFacebookの生みの親、マーク・ザッカーバーグへの憧れもあった。大学生がIT分野で起業して成功する。そんな世界観が現実にあると知ったのも、この頃だ。

幸い情報学科に在籍していたので、プログラミング教材は身近にあった。早速勉強を始め、見よう見まねでアフィリエイトサイトを作ってみたものの、あまり成果は出なかった。そこで次に目を向けたのが、いわゆる「せどり」だった。

「当時は円高ドル安で、1ドル80円前後だったんですよね。いわゆる海外限定商品も周りでは流行っていて、有名な歌手が着ていたUSA限定パーカーがかっこいいとか評判だったんです。それが現地なら安く買えることを知り、チャンスがあるなと思って、2週間後ぐらいにはニューヨークに飛んでいました」

考えるより先に、体は動き出す。とにかくニューヨークに行ってみなければ始まらない。そんな気持ちに突き動かされ、飛行機のチケットを取っていた。「世界の中心に行ってみたい」という憧れが半分。それから現実的な計画として、現地に留学している友人と組み、商品を仕入れて日本で売るスキームを作りたいという思いもあった。

「本当に楽しかったですね。人生でもトップレベルの思い出です。十数時間かけてニューヨークに着き、空港に迎えもないまま1人で電車に乗って目的の駅まで向かう。ただそれだけのことが、怖さもありながら、とにかくワクワクして仕方なかったです」

売れ筋になりそうな商品には、事前に目星をつけていた。現地の店舗を一軒ずつ回り、買えるだけ買い込んでいく。ネットで手に入れた一番大きなサイズのキャリーケースにそれらを詰め込んで、日本へ帰国した。

自作のECサイトで販売してみると、想像以上に売れ行きは好調だった。計画していた友人との協力スキームも形になり、どうすればもっと利益を出せるかと試行錯誤を重ねていった。

「結局、海外から仕入れる際に1番コストがかさむのは送料でした。当時はアディダスのパーカーをカップルで揃えて着るのが流行っていたので、セット販売という形にして複数商品をまとめて送る工夫をしたり。売れやすく、利益が出やすい形式を自分なりに研究していきました。トレンドにもうまく乗ることができたので、売上はかなり伸びましたね」

当時はまだエクセルの使い方も知らずに、一つひとつ紙に書き出し計算したりしていた。今思えば、ビジネスと呼ぶにはまだ拙いものだったかもしれない。それでも着実に積み上がっていく数字や、自分なりの商売が人に求められ、お金に変わっていく感覚は大きな達成感を与えてくれた。その実感こそが、のちの挑戦へとつながる最初の一歩になった。

大学時代、ニューヨークの街角にて

順調なスタートを切ったかに思えたが、赤字に転じるのは一瞬だった。

「1ドルが105円くらいまで一気に上がった時期があったんです。しかも、送料はどんな商品を送るにしても変わらないので、できるだけ単価の高いものを売るのが理想だったのですが、夏場でそうした商品も少なくて。1ドル80円が100円になるだけで、仕入れ値は2~3割も上がる。結果的に全く利益が出なくなってしまったんです」

稼いだお金は迷わず次の仕入れに回していたので、家には商品在庫が山積みになっていた。慌てて割引販売を始めるも到底追いつかない。カードの支払いが迫るなか、なんとかするためにホームページ制作の仕事も請け負うようになった。

とはいえ、大したスキルや経験もないので制作には時間がかかる。徹夜で必死に作業し、ようやく納品にこぎつける日々。時給で働くのが嫌で始めたはずなのに、時給換算したらいくらになるのか考えたくもない状況になっている。それでも「ここさえ乗り切れば成功できる」という根拠のない確信が、不思議と自分を動かしていた。

「最初は単にお金を稼ぎたいという動機でしたが、会社をつくりたい、事業をつくりたいという方向にベクトルが変化していったのは、このタイミングでしたね。当時は苦境を乗り越えて成功した経営者の本をいろいろ読んでいて、そもそも事業はそんなに簡単にうまくいかないということは分かっていました。苦しくても成し遂げた先に成功があり、幸せがある。そのプロセスが学生時代だけでなく、ビジネスの世界でもあるんだということを、本を通じて実感したことは大きかったのかもしれません」

依頼を受けたホームページを作っていても、こんなサービスが世の中にあったらいいのではないかと、事業アイデアを模索する目線で見たりする。会社や事業をつくるにはお金が必要だろうと、当時住んでいた京都から夜行バスで東京へ行き、VCに会ってもらってはアイデアを一蹴されたりもした。

大学生活も後半に差し掛かり、周囲が就職活動に奔走する頃は、迷わず起業に向けた準備に精を出していた。

「就職するよりも起業した方が意義もあるし、成功すると思っていた。それが当時の率直な感情だったんですよね。それまで同様に仲間も集めながら、大学卒業のタイミングで株式会社として法人化しました」

大学や地元の友人たちとホームページ制作を続けながら、並行して新規事業をつくろうと奮闘する。しかし、なかなか売上を伸ばすことができない期間が1年ほど続き、全員生活も苦しい状態だったので、一度会社は清算することにした。

2017年2月、改めて株式会社ランプを設立する。前身となる企業で初のエンジニアインターンとして出会っていた鈴木駿也にCTOを担ってもらい、ホームページ制作だけでなくWebマーケティング支援事業も始めたことで、経営は少しずつ軌道に乗りはじめた。

変わらず自社事業には挑戦と撤退を繰り返していた当時、2020年3月頃から始まった新型コロナウイルスの感染拡大は、偶然の転機となった。

「少しずつ生活様式が変わっていって、リモート会議が普及したり、外食は控えようという動きが出てきたりするなかで、僕自身が飲食店のテイクアウトを利用する機会が増えたんですよ。都心ではフードデリバリーサービスが盛り上がりつつあったのですが、当時僕が住んでいた滋賀県大津市のような郊外では、まだまだエリア対象外で全く使えない。しかも、店舗と家の距離が遠いので、ビジネスモデルとしても成り立ちづらかった。だからこそ、テイクアウト需要は大きいと感じたんです」

それなら、現状のテイクアウトサービスが抱える課題はなんだろうと考えていく。ユーザーとしての体験に加え、身近な飲食店オーナーへのヒアリングを重ねると、電話というアナログな予約方法が主流であることによる弊害が見えてきた。

注文したくても電話がつながらない。予約したのに店舗で列に並ばざるを得ない。一方、最小限のスタッフで運営する店舗側にとっても、電話対応やアナログな顧客管理は煩雑で負担となっていた。

インターネット予約という選択肢があれば、こうした問題を解決できる。そう考えたことが、サービスの着想につながった。

「当初はそれほどコロナ禍が長引くと思っていなかったこともあり、急いで『テイクイーツ』を開発し、2020年5月にリリースしました。振り返ると、そのスピード感が功を奏した形になったと思います。急激な社会変化の中でお店の方々も道を模索していたようで、多くの問い合わせをいただきました。小規模のお店だけでなく、誰もが知る京都の老舗飲食店まで、実際に何件も導入が進んだことをきっかけに、本格的に舵を切ることにしたんです」

同時期に飲食業界では、全国展開の大手チェーンがモバイルオーダーを始めたこともあり、「テイクアウト」への注目が高まっていたことも追い風になった。

意義ある事業として目指すべきものが定まった。「食」の現場に、エンパワーメントを。そう新たに掲げたミッションの通り、ランプは地域社会を照らす存在となるべく歩みはじめた。

起業して間もない頃、創業メンバーと鳥取砂丘にて

これまでの人生を振り返り、経験から伝えられることがあるとすれば、それは挑戦する意義だと河野は語る。

「僕は決してエリート街道を歩んできた人間ではないですが、そんな人間でも信念を持って行動していけば、スタートアップはつくれるということ。もちろん、まだ成功したとは思っていませんが、事業はつくれる。それは、一つのメッセージとして言えるかと思います」

受託は手段の一つであり、本当にやりたいことは自社事業である。ただ、そう信じていたからこそ、機会が目の前に訪れたとき迷わず踏み込むことができた。信念とは、持ちつづけることに意味がある。

「背景には、失うものはそう多くないという感覚もあるのかもしれません。もともと約束された未来があったわけでも、華やかな人生を歩んできたわけでもないからこそ、大きく挑戦すべきだと思っていて。かつ、それは早い方がいい。なぜなら、経験そのものが人生にとってプラスになるからです」

何もしなくても時間は過ぎるし、明日はやってくる。しかし、挑戦が人生を豊かにする。より早く挑戦し、経験を重ねるほど、出会いや気づきも増えていく。その過程では、本当にやりたいことや自分が意義を感じられる道と出会う確率も高まるはずだ。

自分なりの理想をどう描き、どう成し遂げたいのか。その輪郭は、挑戦を重ねるほどに形を帯びていくのだろう。

2025.10.23

文・引田有佳/Focus On編集部

河野氏の歩みを貫くのは、「ともにやり遂げる」ことへの情熱だ。体育祭や合唱コンクールで仲間を鼓舞し、本気で勝利を目指した学生時代、それは目の前の仲間と結果をつかみ取るための原動力だった。

やがてその情熱は、事業を通じて形を変えていく。社員や顧客、地域といった広い共同体を巻き込みながら、「仲間と成果を出す」から「社会と意義を共有する」へ。勝利をともにする情熱は、「意義をともにする意志」へと成熟していくものだった。

最初はお金のために始めた挑戦も、いつしか「良い会社をつくりたい」「大義ある事業を成し遂げたい」という信念へと変わっていく。その生き方は、挑戦とは一人で戦うことではなく、仲間と社会を巻き込みながら意義ある方へ進むことなのだと物語っている。

文・Focus On編集部

▼コラム

株式会社ランプ 河野匠

代表取締役CEO

1992年生まれ。滋賀県出身。大学在学中にECサイトの立ち上げをきっかけに起業。その後、株式会社ランプを設立し、代表取締役に就任。WEBマーケティングとサイト制作を200社以上手がける。2020年、飲食店向けテイクアウトの注文受付・管理SaaS「テイクイーツ」を立ち上げる。