Focus On

松岡弘樹

株式会社APProg

取締役COO

メールアドレスで登録

or「きっとできる」と思うこと、それが全ての出発点になる。

「存続可能性に関する課題を解決する」というミッションを掲げ、企業や国家の防衛・セキュリティ領域で事業を展開するスカイゲートテクノロジズ株式会社。防衛省・自衛隊からスタートアップ、グローバルコンサル、政府省庁まで、各専門領域のプロフェッショナルが集う同社では、to G/to B向けに先端テクノロジーを活かした各種ソリューションを開発・提供。国内唯一の防衛テックスタートアップとして市場を牽引している。

代表取締役の粟津昂規は、慶應義塾大学在学中に起業。その後、防衛省・自衛隊に入省し通信・サイバー領域を担当した。市ヶ谷・大臣直轄部隊で勤務し、退官後、freee株式会社に入社。エンジニア、セキュリティマネージャー、金融庁規制対応、PdM等を上場まで務めたのち、2020年にスカイゲートテクノロジズ株式会社を創業した。同氏が語る「技術のインパクトと価値」とは。

目次

人が生き、企業や社会が存続していくために、成長や進化の目線は欠かせない。一方で、それらと両輪のような関係にある概念が「危機の回避」だ。たとえば、戦争や災害がそうであるように、平時は意識されづらくても脅威はある瞬間に突然訪れる。そのため、あらかじめ備えておくことが不可欠であり、それをソフトウェアやテクノロジーの力で実現することを、事業の軸として据えていると粟津は語る。

「これまで弊社では複数プロダクトをリリースしてきましたが、一貫しているのは、遠くにあるデータを素早く集め、統合し、脅威をなるべく早くあぶり出すシステムであること。それが、全てのプロダクトのベースになっています」

スカイゲートテクノロジズは、to G/to B向けに防衛・セキュリティ分野のソリューションを提供する防衛テックスタートアップとして設立された。

宇宙・サイバー・電磁波領域を横断する防衛・安全保障プラットフォーム「Skygate JADC2 Alayasiki(スカイゲート JADC2 アラヤシキ)」、そしてエンタープライズ企業向けのゼロトラストセキュリティプラットフォーム「Skygate Cygiene™(スカイゲート サイジーン)」をはじめ、同社は企業・社会・国家に対するクリティカルなダメージを防ぐための製品群を開発・提供している。

「サイバーセキュリティって、すごくミクロに言えば営業はシンプルなんです。『あなたにこんな怖いことが起きます、だから買いましょう』と、私はこれを『お守り商売』と呼んでいて、風邪になると困るから健康のお守りを買いましょうという話と基本的には同じ構造だと思うんです。ですが、守られるだけで良いセキュリティであるかというと不十分で、やはりお客様の事業を成功へ導いてこそ良いセキュリティであると考えています」

ともすれば「守りの投資」ととられやすいセキュリティを、「攻めの投資」へ転換していく必要があると同社は考える。

たとえば「Skygate Cygiene™」は、単純に有害なコンピュータウイルスを無力化するようなソフトウェアではない。自宅でもオフィスでも従業員が同じ環境でアクセスできるようにしたり、検証が必要な事象を自動検知しアラートを鳴らしたりできるほか、情報漏洩など内部の脅威にも対応し、成長に向けた本質的な活動に注力しやすくする。

「優れたセキュリティがあると何がいいのか。その問いの答えは、もっと自由に挑戦できるようになることだと私は考えています。安心安全や平和であることで、人がもっといろいろなことに挑戦して、新しい価値を生み出すことができる。これこそが正しいセキュリティであり、それを国という単位に発展させたものが正しい防衛だと考えているんです」

ただ制限するだけでは自由度が下がり、使いづらさが生じてしまうこともある。普段は意識されなくてもそこに存在していると分かり、自由に行動できること。そうして人や企業、国が本来持つポテンシャルを最大限発揮できるようにする。それこそが同社が追求している防衛やセキュリティの価値だ。

今後はさらに技術やサービスの対象範囲を広げ、より多くの産業・領域へと価値を届けていくという。

「私たちは、日本の防衛やセキュリティ、安全保障に関するリーディングカンパニーとして、国家レベルの課題解決に貢献することを目標としています。分かりやすい具体例の一つとして、総理をはじめとするトップリーダーの方々の隣に、私たちのソリューションが当然のように存在する状態を目指すという話をしています。直感的で、信頼できる、そして何よりも『安心』を提供できるプロダクトを創り、国の未来に貢献していきたいですね」

急変する国際情勢やサイバー攻撃など、未曽有の脅威やリスクにさらされる時代、スカイゲートテクノロジズは、防衛・セキュリティを革新するテクノロジーカンパニーとして、社会の安寧と成長に寄与していく。

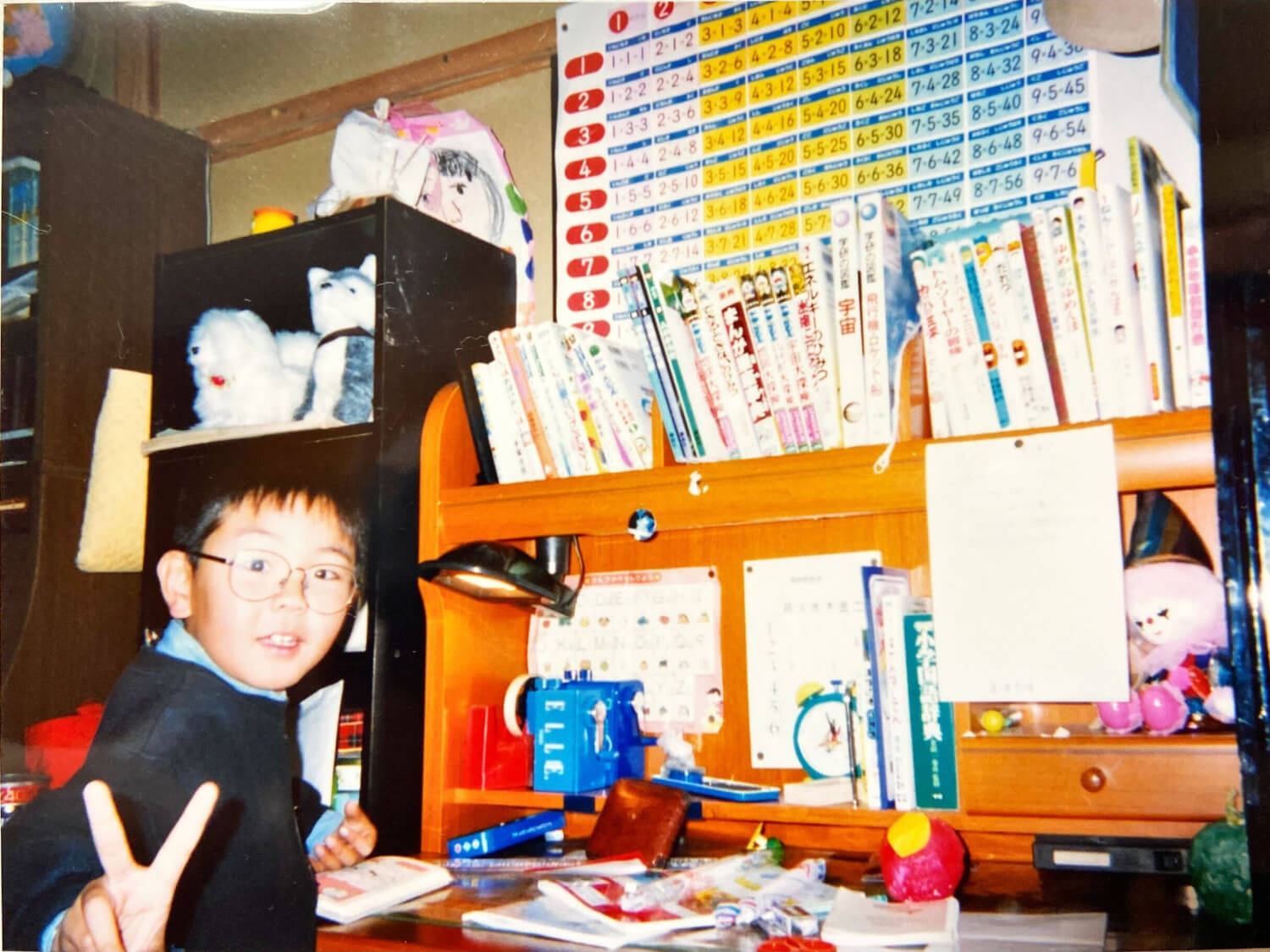

幼少期を過ごしたのは、岩手県北部のとても小さな町だった。唯一の娯楽といえば、町役場にある図書館ぐらい。遠くを見渡せば、どこまでも山と空が広がっている。そんな景色が、記憶にある最初の原風景だと粟津は振り返る。

「歩いていける範囲内にあるその小さな町が、世界の全てだったんですよ。四方を山で囲まれた村だったので、世界って割とコンパクトなものだと思っていて。でも、小学3年生の時にもう少し岩手の中心部に近い町に引っ越してから、思ったより世界は広いぞと衝撃を受けたんです」

引っ越し先は、元の家から車で2~3時間離れたところにある。ただそれだけの移動で、町の雰囲気も人口も一変した。転校前は全校生徒が100人ほどだったのに、新しい小学校では600人もいる。本当は、世界は自分が思うよりはるかに大きいのかもしれない。そんなことを実感しはじめた頃だった。

「その町に大きなイオン(当時はジャスコ)があって、割と大きめの本屋さんが入っていたんです。本を読むのは小さい頃からずっと好きだったので、母親や父親が買い物をしているあいだは、必ず本屋さんで立ち読みをしていて。そこに、パソコンやインターネットの技術について解説した本があったんですね。半分くらいは漫画の本だったので、『面白い、読めそうだ』と思って手に取ったんです」

当時はまだWindows95が世に出たばかり、インターネットは一般に普及していなかった。本の内容も、その先駆けであるパソコン通信の解説が半分ほどを占めていた。その技術を使えば、デジタルの掲示板に書き込みをしたり、ニュースを見たり、将来的にはショッピングができたりもするということだった。

「『えー、すごい!』と思って、そんなはずはないと思う一方で、本当にできるようになるならすごいことだなと。冒頭お話したように、私の世界観はとても小さな町からスタートしているので、こんなに小さな機械一つで世界と繋がれるなら、ぜひやってみたいという気持ちがあったと思います。結局、その本はずっと立ち読みしていて書店に申し訳なくなったので、買ってもらって。そのあと何度も読み返した記憶がありますね」

幼少期

昨日まで「できない」と思っていたことが、今日には「できる」ようになっていく。しかも、技術が進化するスピードは信じられないほど速いらしい。誰かが思い描いた未来が、現実になる。今この瞬間も、世界のどこかでは、人々をあっと驚かせるものが生み出されている。想像したこともなかったその事実は衝撃的で、同時に何より夢が詰まっていると思った。

当時、夢中で本を読み返している様子を聞いたのか、従兄弟が中古のMacintosh(マッキントッシュ)を譲ってくれたのは、まさに幸運だった。

「年の離れた従兄弟が、偶然コンピューターに詳しい人だったんです。たしか私が小学4年生か5年生くらいの頃、ある日、家に帰ると従兄弟から送られてきたMacintoshが置いてあって。もう嬉しかったですね。それが、今に繋がるITやソフトウェアにのめり込んでいく最初のきっかけでした」

ひとまずお絵かきソフトを起動して、いろいろな機能を触って遊んでみる。だが、パソコンを触るなら、やはり本命はインターネットだ。どうすれば繋ぐことができるのか。本で調べながら奮闘したが、どうやら手元の機種では難しいようだった。

結局最後は親に頼み込み、Windows98を買ってもらうことになる。しかし、乗り越えなければならない関門は、それだけでは終わらなかった。

「当時インターネットに繋ぐためには『ダイヤルアップ接続』という方法で、電話回線を使って最寄りのアクセスポイントまで電話を繋がなければいけなくて、1番近いアクセスポイントが盛岡だったんですよね。家から盛岡だと市外局番になってしまうので、電話代が高いんですよ。それで両親にダメだと言われてしまって、この頃から『田舎から東京に出たい』と思いはじめます(笑)」

目の前の問題は、やがて技術の進歩が解決してくれた。中学に上がると、どこでも定額でネットに接続できる新サービスがリリースされたのだ。両親に話すが、「もっと分かりやすく説明してほしい」と理解してもらえない。そこで、パワーポイントやエクセルを学んで作った資料を使ってプレゼンし、なんとか導入にこぎつけた。

「もう感動して、とにかくずっと触っていました。最初は本に載っていたホームページを作ろうと思って、HTMLを一生懸命覚えたり、そこに掲示板を設置してみたり。そこから今度はゲームを作ろうと、ゲーム作りの本を買ってきて作りはじめたのが、だいたい中学2年生ぐらいの頃でした」

最初は「月に3時間まで」という契約をしていたが、気づけば30時間以上使い込んでいて、請求額がとんでもないことになり怒られた。

技術で作れるものを新しく知るたびに、形にしてみたいという欲求が湧き上がる。本やインターネットで知識を学びつつ、ひたすらパソコンの画面と向き合い、壊しては作るを繰り返す。そうして公開したものには、名前も知らない誰かが反応してくれた。

技術を通じて遠い世界と繋がる実感こそ、心躍らせてくれる原点だった。

2-2. 趣味から、求められる仕事へ

昔から、思い描いたものを形にすることが好きだった。絵を描くことなどはあまり得意ではなかったので、パソコンは自分にとって1番良い道具だったともいえる。中学時代は、ゲーム作りへの情熱に突き動かされていた。

「一生懸命いろいろ作って頑張ってはみたのですが、自分にはゲーム作りの才能がないと痛感したんです。ストーリーを考えて、絵を描いて、音楽を選んで、プログラムも書く。最初は自分が思い描いた通りに作れるはずだと思っているのですが、実際はこれだけ膨大な量となると、やりたいことばかり積み上がってしまって無理だなと思って。あっさりゲームプランナーの夢はあきらめてしまったんです」

頭の中で描く理想は壮大だった分、現実にできることの少なさに打ちのめされる。結局、最後まで完成させられた作品は1本もなかった。どうやら自分にゲーム作りは向いていないようだと実感する。

それでも、全てが無駄になったわけじゃない。試行錯誤の中では初めてプログラミングに触れ、音楽を作る楽しさにも目覚めた。

「どうやって作っているのか知りたくて、当時フリーでゲームを作って公開していた人とかにあちこち相談のメールを送っていたら、回答してくれた人が何人かいて。『音楽はこうやって作るんだよ』と教えてもらったことがきっかけで、自分で作りはじめたんです。曲なら作れるという手応えがあったので、結局高校生くらいまでずっと音楽は作っていましたね」

高校では放送部に入り、今度は映像制作にのめり込んでいく。カメラ撮影を練習し、パソコンで動画を編集する。ドキュメンタリーから物語作品、プロモーションビデオまで、作れそうなものは片っ端から作っていた。

「その頃ですら学校に泊まり込んで編集していたので、当時まだYouTubeがなくて本当に良かったと思います(笑)。ただ、今に繋がる基礎的な技術は積み上げることができて、当時は動画編集ってすごく負荷のかかる作業だったので、パソコンがよくフリーズしていたんですよね。対策としてメモリを増やしたり、ネットワークを組んで分散処理をしたり、いろいろ本で調べて実践したことを今でも覚えています」

ネットワークやサーバーに関する知識など、当時は専門的な技術書を読みあさっていた。根幹にあったのは、「何かしらできる方法があるはずだ」という技術への信頼のようなものだった。

とはいえ、勝手に部室の壁に穴を開けてLANケーブルを通したときは怒られたこともあり、おそらく周囲からは「いつも変なことをやっている」と思われていただろう。

「当時は好き好んでやっていたのですが、学校でも周りからはよく分からないことをやっているなみたいなことは言われていて、あまり理解はされなかったように思います。ただ、父親だけがずっと『周りの人はやっていなくてもいいから、パソコンは絶対にやった方がいい。これから絶対にパソコンの時代が来るから』と言っていたんですよね。使い過ぎて怒られることもありましたが、基本的には好きなようにやらせてくれていました」

なぜ、父がそう言ってくれていたのか確たる理由は分からない。もしかしたら警察官として働くなかで、年々増加するサイバー犯罪の脅威などを肌で感じていたのかもしれない。いずれにせよ、技術を使いこなせるよう後押ししてくれた父の存在は大きかった。

将来のことはぼんやりしていたが、東京の大学に行くことだけは決めていた。中学の修学旅行で訪れた秋葉原での感動、そして放送部としてNHK杯に出場するたび味わえる東京の空気が、ますますその思いを強固にした。

「東京の慶應義塾大学に進学して、やっぱり最高だなと思いましたね。いろいろなところを歩き回って、大学にはすぐ行かなくなって、自宅で面白いものを作りたいと思ったんです。当時は映像をインターネットにアップロードして送れるようになりつつあったので、これからは全員がテレビ局になれるような時代が来るんじゃないかと漠然と考えていて。映像をリアルタイムに扱えるシステム、つまりライブ配信の技術を趣味で研究しはじめたんですよ」

着想のきっかけは、ライブドアが提供していたインターネットラジオサービスだった。誰もがネットラジオの放送局を開局できる。今となっては当たり前だが、当時は画期的な出来事だった。音声ができるなら、そのうち映像版も実現されるはず。それなら、自分で作ってみようと考えた。

「その技術を作っていたら、当時イベントで知り合ったドワンゴの社員さんに、『この技術、お金になるんじゃない?』と言われて。じゃあ起業するかと思って、事業を作りはじめたのが、大学2年生ぐらいの時でした」

同じようにイベントで知り合い、仲間になったメンバーも加わり、3人で起業する。「ライブ中継ができるようになる」といったサービスで、イベント会社や広告代理店に売り込みをしていくと、それなりに引き合いがあった。当時はまだビジネスモデルの「ビ」の字も分かっていなかったが、のらりくらりと稼いでいくには困らなかった。

「3人で小さな事業計画を作り、役割を決めて、案件を取ってきては実行する。そんなことをぐるぐる回していました。スケールするなんて夢にも思わず、ベンチャーキャピタルの存在も全く知らないまま、経理に少し詳しくなったくらいで。ただ、その時に初めて自分の技術を仕事として使う経験をして、顧客に受けたり面白がられたりした。それが、ものを作って稼いだ最初の思い出ですね」

小さな企業ながら、誰もが知る大型イベントの中継を任されたり、大手ゲーム会社の本社イベントに呼ばれたりもした。個人の趣味を越え、技術は人の役に立ち、価値になる。振り返れば、そんな実感はかけがえのないものだった。

大学時代、1社目の起業でライブ中継を任されたイベントにて

プロジェクトを回していると、新たな改善点や気づきが次々に見つかってくる。今でこそ珍しくないが、スポーツ中継で得点シーンの直後にスローリプレイをカットインさせる技術をパソコン1台で完結させたりと、マニアックな映像システムにも数多く取り組んだ。

まだまだできることがあると発見するたび、自然と仕事に打ち込んでいる。目先の生活に困る不安はなかった一方で、長期的な未来ははっきり見えていなかった。

「起業して事業を始めた時に、自分は世の中のことを全然分かっていないんだなと痛感して。どうすれば組織が大きくなるのか、ビジネスを成長させられるのかも分からないし、決算もろくにできなかった。今後どうすればいいだろうと悩んでいたんです」

大学にはテスト以外ほとんど行っていなかった。思うがままに過ごしていたが、ある日突然、学生課に呼び出され、告げられたのは「放塾*(*慶應義塾大学における退学の一種)」だった。

「当時は絶望や不安というより、『これからどう面白くできるだろう』と考えていましたね。というのも、ある本で読んだ『VSOP理論』という考え方に感銘を受けて。つまり、20代はバイタリティで挑戦し、30代はスペシャリティを突き詰める。40代はオリジナリティでその人にしかできない仕事をし、50代はパーソナリティ(人間性)で勝負すればいいという理論があって、これがキャリアのベースになるだろうと考えていたんです」

ちょうど大学を離れてほどなく、東日本大震災が起きた。社会情勢的に広告代理店のイベントは軒並みキャンセルになり、時間ができたこともあって、被災地でのボランティアに参加してみることにした。

「宮城県の女川町にほんの少しですがボランティアに行って、災害FM局の支援をしたんです。そこでは初めて自衛隊を目にして、すごく驚いたんですよ。私は最初、自分の会社で作った映像中継システムをたくさん被災地に設置すれば、状況把握に役立つだろうと考えていたんです。でも、実際現地はインターネットどころか電気もない。一方で、自衛隊はそれを実現できていた。こんなに広大な地域で10万人規模が活動していて、電気もネットもないのに状況が把握できている。その仕組みってなんなんだろうと強く興味を惹かれたんです」

遠くにあるものが近くにあるかのように分かること。最初にパソコンやインターネットを知って以来、それこそが技術の最も大きなインパクトだと思ってきた。その後はGoogle Mapが登場し、ライブ配信もできるようになった。

より自由に、よりリアルタイムに繋がる世界を実現する技術が、楽しく好きだった。しかし、そうすることで社会にとって何が良いと言えるのか。問いの答えを探していた20代後半、自衛隊は新しい学びをもたらしてくれた。

ボランティアで抱いた疑問を解消すべく、直接問い合わせたことをきっかけに誘いを受け、気づけば入隊試験を受けていた。

「一次試験に受かった時に、共同創業メンバー2人に相談したら、『絶対に面白いから行った方がいい、そんなチャンスはめったにないよ』と言われて。会社のことなんか気にしなくていいからと、強く背中を押してもらえたこともあり入隊を決めました」

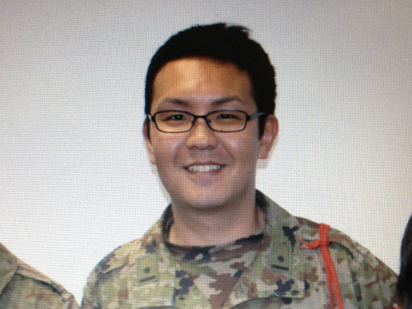

自衛隊時代

最初の9か月間は福岡県久留米市にある幹部候補生学校で、自衛隊のイロハを習う。卒業後は新潟の一般部隊を経て、群馬の通信部隊へと配属された。なかでも記憶に残ったのは、2014年に起きた御嶽山噴火の災害派遣だった。結果的に70名近くが亡くなる大災害となり、現場では人命救助の難しさを目の当たりにした。

「人の命を守るって大変なことだなと強く感じました。当時は電話や無線など自衛隊内のネットワークを預かる部隊の末端にいて、災害派遣では県庁や村役場の緊急対策会議室に自衛隊のシステムを構築し、捜索部隊のミッションを支援していたんです。無線中継をしていると、痛ましい現場にいる部隊の声も全て伝わってきて。一人でも無事に救助されてほしいと思いながら、音声だけでなく映像を使ったり、もっと状況をリアルタイムに投影できるシステムがあればいいのではないかと考えるようになったんです」

遠隔にいる部隊同士が適切に連携するためには、緊密な状況認識が欠かせない。リアルタイムかつ正確に状況を把握し合える技術やシステムを実現できれば、より多くの人の命を救えるはずだ。

それは、自分が10代から研究してきた技術を活かし、社会にインパクトをもたらすことでもある。まだ漠然としてはいたが、少しずつ目指すべきテーマが見えてきた。バイタリティを持って20代を駆け抜け、たどり着いた一つの確信であり、30代で突き詰める価値のある専門性だと思えていた。

自衛隊時代、派遣された現場での様子

その後は現場ではなく、東京・市ヶ谷にある中央の通信部隊へと配属された。内部のシステムに触れる機会も多かったので、運よく関心のあったテーマについて知見を深めながら働くことができた。危機を回避し安全を守るため、技術で何ができるのかと考えていた。

「その頃、サイバーセキュリティについても一通り勉強したのですが、突き詰めると技術的な課題よりも、最後は人間の騙し合いのようなところにたどり着いてしまうということが分かってきて。たとえば、『給与改定のお知らせ』という件名のメールが来たら思わず開きませんか?システムで何重にも保護したとしても、警戒していないと気づけないものがある。そういった人間的な課題の方が複雑で、なおかつ本質的なセキュリティ課題に近いと考えたんです」

サイバー空間であれ、物理空間であれ、最後は人間的な難しさの問題が立ちはだかってくる。対抗する手段としては、やはりいち早く脅威に気づけるようにすることが必要になってくる。そんなことを考えながら、いずれもう一度自分で事業を作るつもりで準備も進めていた。

「自分のスペシャリティを磨きながら活用して、社会にインパクトをもたらせるようにならなければいけないと考えて、もう一度事業会社に行こうと思ったんですよ。ちょうど偶然声をかけていただいたのがfreeeさんだったんです」

当時、同社が掲げていた「リアルタイム会計」という概念を初めて知った際には、衝撃を受けた。銀行口座と連携することで、残高や取引履歴をリアルタイムに把握でき、より適切なタイミングで経営判断を下せる。自分自身、過去の起業で経理業務に苦労した記憶を思い起こしながら、社会へのインパクトを実感し、迷わず入社を決めた。

freeeでは、いわゆるサブスクリプション・モデルであるSaaS事業の成り立ちや、ユニットエコノミクス*について学んでいくうちに、スタートアップを起業したいという思いが高まっていった(*一顧客あたりの採算性を示す指標のこと)。

「自分でソフトウェアを作って提供するまではイメージできていたんです。ただ、ソフトウェアを売るという部分が、自分の中でイメージできていなかった。freeeではSaaSという形でソフトウェアを売ると、どういう事業メトリクスになり、それがどう事業価値に結びつくのかがよく見えて、すごく腹落ちしたんですよ。なるほど、こうやって積み上がっていく美しい論理構造があるんだなと、自分もやってみたいと思ったんです」

freee時代、2019年上場時の社内イベントにて

30代は自分のスペシャリティに基づく仕事をしようと考えてきた。これまで築き上げてきた専門性と、社会が直面している課題、そして未開拓の面白そうな領域――3つの要素でベン図を書いたとき、その真ん中で重なるものを常に探していた。

VCとの意見交換も重ねていくと、当初念頭に置いていた「防衛」という軸では収益化が難しそうだった。仕方なく一旦断念し、ほかを探したときに思い浮かんだのは、自衛隊時代に米軍から耳にした「宇宙」だった。

「米国では宇宙分野のスタートアップが多く生まれていて、米軍も連携しつつあると言われていたことを思い出したんです。なかでも、人工衛星を使って空から撮影したデータを、リアルタイムに取得できる時代がやってくると。じゃあ、これを軸に事業を作ろうと考えて、リアルタイムかつSaaS的に提供できる部分を探していって。人工衛星のデータを受信するシステムの部分をサブスクリプションで販売しようということで作ったものが、クラウド地上局プラットフォーム『Skygate』の原点でした」

調べていくと、市場としても成立する手応えを感じ、事業構想を立てはじめた。人工衛星を開発している企業に顧客インタビューを重ねながら、業務委託という形からプロジェクトを進めていき、2020年2月にスカイゲートテクノロジズ株式会社を創業した。

スカイゲートテクノロジズ創業期の様子

「転機は2022年のロシアによるウクライナ侵攻でした。当時、防衛省にいた昔の同僚から話を聞くと、『これから全世界で防衛の重要度が増していくのは間違いない』と言っていて。実際、投資家も防衛という軸で話を聞いてくれるようになり、大きく潮目が変わったタイミグだと確信したんです。ここまで来たらやった方がいい、現状の事業を防衛に発展させようと考えはじめました」

今後は米軍同様に、日本でもさまざまな民間企業のシステムと国の防衛が繋がり、リアルタイムに連携していくようになる。「技術でリアルタイムに物事が把握できると何が良いのか」という長年抱いた問いの答えは、「社会がより安全に、より安定して継続できるようになること」なのではないかという仮説を立てて、事業を再構築していった。

「人間にとって大切なのは、危険を回避しながら最善の行動ができることだと思っています。人がより複雑なことを認識・把握できるようになれば、複雑さを増しつづける世の中でも危機を回避できるはずだという、少し哲学レイヤーに近いことを考えていて。それを可能にするものがソフトウェアであり、この時代だからこそ取り組むべきだという思いが、スカイゲートテクノロジズが目指す世界観の基礎になっています」

ますます複雑さを増す社会において、ソフトウェアや技術はいかに在るべきか。その問いの答えは、複雑な物事がより理解できるようになることで、適切な判断と行動を可能にすることだと考えた。それにより、人の命が救われ、組織が生き残りやすくなる。

スカイゲートテクノロジズは技術の可能性を信じ、未来在るべき安全な社会の礎を築いていく。

防衛用プラットフォーム「Skygate JADC2 Alayasiki」

はじめは「10万人規模の組織が動く秘密を知りたい」という興味から自衛隊に入隊した。たしかに実際その組織に身を置くからこそ、体感できたものがある。しかし、それ以上に大きな感銘を受けたのは、「指揮の要訣(ようけつ)」と呼ばれるリーダーシップに関する鉄則をはじめ、歴史に裏打ちされた体系的な教範が数多く存在することだったという。

全てが一般組織にも当てはまるとは言えないが、当時、組織というものについて多くの学びを得られたことは幸運だったと粟津は振り返る。なかでも印象的だった教えとして、ある退官直前のベテラン自衛官による講話を挙げる。

「自衛隊時代に『究極のリーダーシップとは自己実現である』という言葉を教えてもらったことが印象に残っています。人生というものは自己実現のためにあり、そのための時間が与えられている。だから、リーダーシップも人を指揮したり命令したりすることではなく、リーダー自身が自己実現を図ろうと思い、熱意を持って人に働きかけたり、助け合ったりするなかで、組織が一丸となっていく。そうして初めて、自分の力だけでは成し得なかったことを実現できる。これがリーダーシップとして究極の形だから、そういう人になりなさいと先輩自衛官から教わり、すごく深い言葉だと感じたんです」

上意下達の自衛隊という組織においても、リーダーシップとは究極の自己実現だと語られる。それは一見逆説的でありながらも納得感があり、以来その言葉を自分なりに意識するようになったという。

「思い返せば、幼少期パソコンに熱中していた時も、それ以前にレゴが大好きでよく遊んでいた頃も、基本的に実現したいことがあり、そのために動き回ってきた。結果として今に繋がっているので、自分の中で腑に落ちたのではないかと思います」

一方で、組織におけるリーダーには相応の責任も伴うということを忘れてはならない。スカイゲートテクノロジズのステートメントにも、「大いなる力には大いなる責任が伴う」という一文がある。自分が持つ力に対し、どう責任を持つか。そこでは、「誠実さ」が一つの重要なテーマになると粟津は語る。

前提として、組織の定義を「共通の目的」「協働意欲」「コミュニケーション」という3要素を満たした人の集団*とするならば、必然的にキーとなる人と、それを支える人という構造が生まれる(*米国の経済学者チェスター・バーナードが提唱した組織の定義)。リーダーは大いなる力を行使する存在であり、その振舞いは良くも悪くも組織全体へと波及していくことになる。

「大いなる力を持つ人が不誠実であれば組織全体が不誠実になるし、その人が力を振りかざしたら全体が歪むはずなんですよね。私はそれこそが組織において最も難しく、恐ろしいことだと思っています。もし自分が現状キーマンであるとするなら、1つの責任をみんなから預かっているものだと考えることが重要だし、もっとシンプルに言えば『誠実に正直に生きましょう』ということだと思っていて。そうした姿勢をきちんと組織の中に根付かせることが重要だと考えています」

人が集まり、共通の目的を持ち何かを成そうとするならば、そこに健全で揺るぎない規範は不可欠となる。人も企業も国家も、誠実さを持ちつづけ前へ歩んでいく。シンプルだが、必要なリーダーシップの真髄がそこにあるのだろう。

2025.9.30

文・引田有佳/Focus On編集部

正しいセキュリティとは、人をもっと自由に挑戦させるもの。昔から技術の本質を追い求めてきた粟津氏は、そう語る。安心があるからこそ、人は新しい挑戦に踏み出せる。安心があるからこそ、企業もまた未来への投資を選択できる。その積み重ねが、社会全体の成長にも繋がっていく。守りは制限ではなく可能性を広げる力になるという考え方は、私たちの日常や仕事にも繋がっている。

複雑さを増しつづける社会で、何を正しく認識し、どう行動するのか。その判断を支えるのがソフトウェアであり、スカイゲートテクノロジズの挑戦はその最前線にある。

同社の挑戦は、単なる技術開発を超え、「どうすれば人と社会が自由に生きられるか」という問いに正面から挑む営みでもある。それは社会を守るだけでなく、人と企業、そして国が未来に向かって成長していくための基盤づくりそのものだ。

文・Focus On編集部

▼コラム

私のきっかけ ― 『インデペンデンス・デイ』監督:ローランド・エメリッヒ

▼YouTube動画(本取材の様子をダイジェストでご覧いただけます)

防衛テック企業が見据える、未来在るべき安全な社会とは|起業家 粟津昂規の人生に迫る

スカイゲートテクノロジズ株式会社 粟津昂規

代表取締役社長

1987年生まれ。岩手県出身。慶應義塾大学で在学中に起業、その後、防衛省・自衛隊に入省し通信・サイバー領域を担当。市ヶ谷・大臣直轄部隊で勤務。退官後、freee株式会社にてエンジニア、セキュリティマネージャー、金融庁規制対応、PdM等を上場まで務める。2020年にスカイゲートテクノロジズを創業。