Focus On

佐々木淳

Fabeee株式会社

代表取締役CEO

メールアドレスで登録

or家族への感謝こそ、あらゆる挑戦と成果の原点だった。

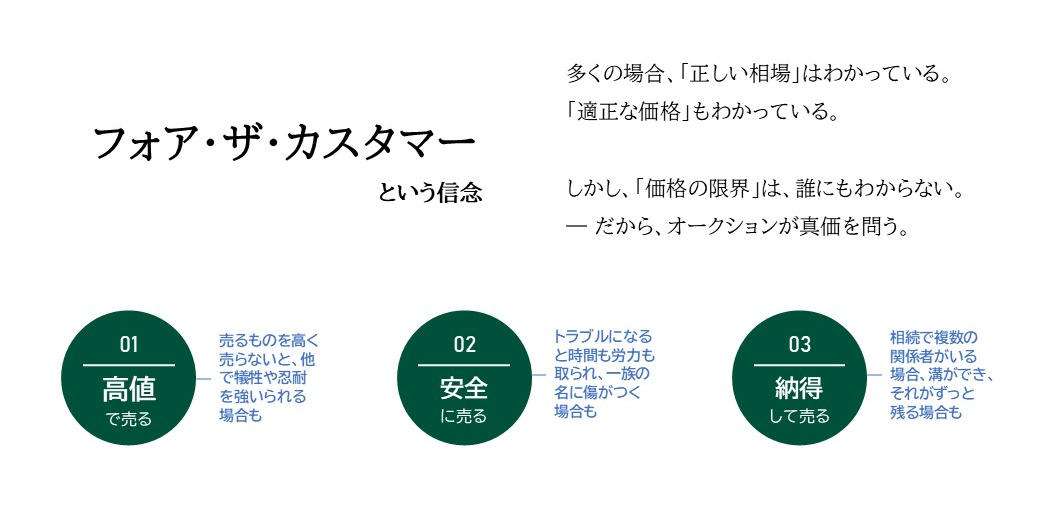

幸せな相続を増やすべく、相続された事業用不動産のオークション事業を手掛ける株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託。同社では、ただ不動産を高く売るだけでなく、選択肢を整理し、家族全員が納得できる意思決定に至ることができるように支援する。売却・保有・資産組み換えなど、あらゆる可能性を提示するほか、安全・安心かつ公明正大な不動産売却を実現。さらに、家族全員のその後の人生までもがより良いものとなるよう、サービスの在り方を深化させつづけている。

代表取締役の平田明は、大学卒業後、不動産開発会社を経て、2001年より不動産オークションの運営会社にて勤務。2006年、地主が相続した事業用不動産の売却に特化したオークション事業を社内で立ち上げたのち、2011年に平田資産経営研究所株式会社を設立。2015年4月、相続不動産をより高値で、安全に、かつ円満に売却できる不動産オークションを世の中に広げることを目指し、株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンへ転籍。2017年4月より、現職を務める同氏が語る「人生をかける仕事」とは。

目次

相続にまつわる悩みや争いは、いつの時代もあとを絶たない。なかでも資産価値が大きく、納税や名義や管理など複雑な事情が絡み合う不動産の扱いは難しい。しばしば円満な解決を阻んでしまう要因の一つには、当事者の固定観念や思い込みがあるという。

今ある魅力的な選択肢を整理し、提示することで、家族全員が納得のいく幸せな相続を増やしたい。それが、事業の根底にある思いだと平田は語る。

「弊社の役割として、高く売ることも当然大事にしているのですが、それ以上に『選択肢を整理すること』が重要だと考えています。たとえば、売るだけではなく今のまま持ちつづける、あるいは一部を売って別の収益性が高い資産(不動産や債券など)に組み換える方法もある。最終的にはご家族で話し合って決めるにしても、頭になかった発想はそもそも話し合いの場に上がりません。だからこそ、全ての相続において、きちんと選択肢を整理してさしあげる機能が必要だと思っているんです」

エスクロー・エージェント・ジャパン信託の不動産オークションサービスは、相続された事業用不動産(マンション分譲や戸建分譲、ホテル事業に適した広い土地、一棟収益など)をより高値で、安全に、納得して売るための仕組みを提供している。相続問題に特化した豊富な知見と対応力を強みとし、売却前の調査から選択肢・戦略の提案、事前準備、入札、契約締結、決済引渡しまでを一気通貫で支援する。

不動産売却は、その後の人生を大きく左右する。家族内の限られた人だけが得をするのではなく、家族が満場一致で合意できるような結果を追求することは言うまでもなく、同社では不動産を「売ったあとに残るもの」にまで着目している。

「売って終わりではなく、売ったあとに残るものがより良い状態であること。つまり、より多くの収入を生むことや、現金が非常に潤沢であること、家族の関係性が良くなること、ストレスにならないこと、過剰な借金がないことなど、身の丈に合っていて最も家族が幸せになる道は何かという観点からご提案するようにしています。これは非常にニーズがあり、喜んでいただける弊社の特徴になっていると思います」

たとえば、「資産の組み換え」という選択肢がある。現在所有している不動産をより収益性の高い物件に組み換えたり、将来相続人が分割しやすいよう複数に分けたりと、検討できる範囲は実は幅広い。あるいは、残すものの中には、家族との関係性や思い出といったものも含まれる。ときには、売却で得た資金の一部、あるいは増やした収入の一部を使って、家族旅行を提案することもあるという。

「よくある相続のイメージとして、泥沼の戦いや兄弟の不和といった話があると思います。他人の不幸は蜜の味で、うまくいかなかった事例ほど広がりやすい。一方で、相続で大成功したとか、幸せになったという成功事例は、発信すると妬まれたり、狙われたりするので皆さん黙っているんですよね。だから、『幸せな相続』についてもっと多くの人に知ってもらいたいと思っていて。過去にラジオでの発信を1年半続けてきたほか、2025年5月には書籍『幸せな相続と不動産売却』も出版しました」

現在、同社では東京・大阪を中心に事業を展開し、それ以外の地域についても出張ベースで対応している。今後は各地域で基盤を整えながら、日本全国へとサービスを届けていく構想だ。

「高く売ることと選択肢をきちんと整理すること、それから満場一致で意思決定できるというこの3つの機能を提供できるプレイヤーはなかなかいないと思っているんです。だからこそ、今後弊社は全国主要都市にサービスを届けていきたいと思っています」

相続は誰にとっても他人事ではない。だからこそ、正しい知識と選択肢を届け、家族が納得して未来を選べる社会をつくることの意義は大きい。大切な人を想い、最良の選択肢をともに考える。「幸せな相続」のパートナーとして、エスクロー・エージェント・ジャパン信託は未来を描いていく。

経営者だった祖父は、94歳で亡くなった。小学4年生の時のことだった。その葬儀には、2,000人もの参列者が集まり、途切れることのない人の列ができていた。幼い記憶の中の祖父は、誰より慕われる人だったと平田は振り返る。

「子どもながらに、お葬式に来た人をずっと観察していたんですよ。どんな顔をして、どんなことを話しているのか、祖父のことをどう思っていたのかと。そしたら皆さん本当に祖父のことをリスペクトしているんだなと伝わってきて。自分が将来どんな人間になるかは分からないけれど、少なくとも身の周りだけでもいいから、祖父のように思ってもらえるような人間になりたいなと、その時に思ったんですよね」

経営者としての祖父について知る機会はあまりなかったが、それでも家族としての祖父の姿は特別印象的だった。毎年1月2日には親族一同が集まり、祖父を囲んで食事をするのだが、9人の子どもとその孫を含めると全部で43名にもなる。そのうち誰一人欠けることなく毎年参加して、全員で家族写真を撮るのが恒例だった。

食事の席ではお酒も入って会話が盛り上がっていても、ひとたび祖父が話を始めると、それまで騒いでいた大人たちがしんと静まり、しゃきっとした面持ちで耳を傾けている。そんな光景は小学生ながら衝撃的で、自然とリスペクトが生まれていた。

「祖父からは本当に3歳頃から、親や先祖への感謝の大切さを叩きこまれていました。『お父さんお母さんにもっと感謝しなさい』とか『当たり前と思わないように』とか、そう言われたことはすごく覚えているんですよ。本当に仲が良く喧嘩のない一族だったので、それはやはり祖父がいつも言っていた『感謝』や『敬う心』のおかげだろうと思っています」

家族は仲が良いのが1番だと、祖父は口癖のように言っていた。実際子どもだけでなく、その孫の代に至るまで、喧嘩らしい喧嘩をしている様子は見たことがない。常に身近な家族への感謝を忘れず、敬い合う。そんな家族像が素晴らしいものだと、自然に思えていた。

「祖父の話もインパクトがあったのですが、祖母も愛情深い人で。孫が20人以上いたのに、毎年全員に手縫いのプレゼントを作っていたんです。1人分だけでも時間がかかりそうなものを人数分作りつづけてくれていて、祖母の愛を強く感じていました。愛のある家庭に生まれて良かったなと思いますし、自分の中ではそんな家族像が今も価値観のベースにあって。もちろんお金も大事なのですが、それ以上にもっと大事なものがあるという思いは、今の仕事にも繋がっています」

正月の集合写真、祖父(中央最前列)の隣にて

祖父の死後、財産は寄付され、遺されたのは何よりも強い家族の絆だった。将来は自分も祖父のような社長になろうと、当時から心の中でそう決めていた。

「母親が公文の先生だったこともあり、小学2年生から公文をやっていたのですが、途中からはずっと採点や生徒の集客を手伝っていたんです。生徒募集のチラシをどこに何枚撒いたら、どれだけ新しい入会が取れるのか。このエリアはこういう世帯の人が多く住んでいるから、ここに撒いた方がいいんじゃないかとか、そんなことを常に考えていて。どこに何枚撒くと決めたら実際に撒くと、そういうことを小学4年生ぐらいから続けていました。それで実際に入会が増えて、嬉しかったのを覚えています」

社長になると決めたからには、当然商売を学ぶ必要があると考えていた。しかも、集客目標を達成すると、母がファミレスでエビフライをごちそうしてくれる。小学生にとっては、ささやかながら最高のご褒美だった。

一方、小学校では生徒会長に推薦されたりもした。担いでくれた人の期待に応えるべく、そして既に生徒会長を務めていた兄を越えるべく、どうせやるなら圧倒的1位で当選したい。そう思い、戦略を練っていた。

「当時学校で1番強くて勢力のあったソフトボール部とバレーボール部を、それぞれのキャプテンを中心に巻き込もうと考えて。どうすれば彼らが自分に投票したくなるか、巻き込めるかと考えていったんです。私は『自分たちが歴史の1ページ目となり、今後10年以上続くものを作ろう』という公約を掲げて、圧倒的1位で当選できた。それを発端として、文化祭で和太鼓の舞台を披露したんです」

みんなで一体感を持てるようなイベントを作りたかったし、どうせなら今まで誰もやっていないことに挑んでみたかった。大勢の仲間と練習を重ね、文化祭の冒頭で披露する。大きな和太鼓を使った迫力あるパフォーマンスは好評を博し、実際にその後10年以上続くイベントになった。

「私も太鼓を叩いたのですが、やはりすごく思い出に残りました。自分のやりたいことというより、みんなが喜ぶことに人を巻き込んでいく。その経験は、小学生なりに大きな財産になりましたね」

自ら動き、人を結束させ、何かを成し遂げる。当時はまだ漠然とした思いに過ぎなかったが、祖父の背中を見て育ったからこそ、何かを起こしたいという気持ちが芽生えていた。どうすれば心に描いたことを実現できるのかを考えつづけることは、いつしか自分のベースになっていた。

生徒会長を務めた小学6年生の運動会にて

2-2. 型を学んで、成果を当たり前に

中学で所属したバスケットボール部、そして高校で所属したテニス部は、どちらも偶然公立ながら大阪ベスト4に入るほどの強豪だった。スポーツは好きでも「楽しくやりたい」ぐらいの気持ちだったので、練習にはついていくだけでも必死になる。

望んで選んだわけではなかったが、気づけばハードな環境に身を置いている。もしかしたら、それもまた運命なのかもしれないと思ったりもした。

「『勝つことが当たり前』という環境に身を置けたことは、良い経験だったなと思います。普通に考えたら絶対無理だと思うような練習メニューも課されるのですが、なんだかんだできるんですよね。そういった経験を通じて、自分の固定観念が崩れていった。ハードなことでも『やればできる』と思えるようになったんです」

中学高校は、部活に追われるうちにあっという間に過ぎた。第一志望の大学は模試の成績も悪くはなかったので合格できると思っていたが、ちょうどセンター試験当日に大きく体調を崩し、直近模試より100点近く点数を落としてしまった。その結果、進路変更を余儀なくされたので、思い切って関西を出ることにした。

ちょうど世の中にはWindows95が登場し、これからはコンピューターの時代が来るのだと、ひしひしと感じられつつあるタイミングだった。将来経営に携わるなら、きっとコンピューターの知識は必須になる。そう考えて、経営と情報を学べる学部を探し、静岡県にある大学へと進学することを決めた。

「その学部では、『1週間後には全員ブラインドタッチができるようになります』という教えだったんです。当時は私も同級生もほとんどパソコンを触ったことがない人も多く、『さすがに全員は無理だろう』と思っていたら、本当に全員が習得できていた。きちんと体系化された型や教えがあるのなら、言われた通りに素直に従った方がいいんだなと思ったんです。経営に関しても、最初から自己流でやってはいけないと、それは今でも大事な学びとして残っています」

大学時代は、アルバイトやゼミにも精を出した。どんな環境でも「どうすれば成果を出せるのか」と考えつづけることは変わらない。その結果、アルバイト先のセブンイレブンの本部の方から「卒業後は社員にならないか」、大学の学部長から「教授にならないか」と誘ってもらう。ありがたく嬉しいことだったが、祖父のように経営の道に進みたいという思いは固かった。

「いきなり大学を出て会社を起こすのではなく、まずはお金を貯めながら経験を積みたいと考えていました。つまり、歩合給の割合が高く、厳しい環境に身を置いた方がいいだろうと。最初の2~3年は経験を積んで、そのうえで独立するのか、社内で立ち上げるか、漠然とイメージしていたくらいです。まずは一度経験を積むまで自分が何をやりたいかも分からなかったので、ひとまずマンションデベロッパーに就職することにしたんです」

営業職であれば、結果が明確で優劣もつけやすい。なかでも、ゼロから顧客を開拓する新規営業の方が、いずれ役立つ力がつきそうだと考えていた。

目標は、入社した4月から圧倒的成果を出すこと。それから半年以内に全社で3位以内に入ることと決め、入社前からどんなスタンスであるべきかなど戦略を練った。

「将来どんなことをやるにしても、決めたことをきちんとやる人間であれば、何をやってもうまくいくだろうと思っていました。もちろん何をやるかも大事かもしれませんが、当時はまだ経験も知識もない。世の中のこともよく分かっていないなかで、それでも『ここでやろうと決めたとき、やりきれる人間』であれば、時代が変わろうと新しい世界観が生まれようと、怖いものなしだと思ったんです」

仮にある業界でトップになれたとしても、違う業界に移った途端に通用しないようでは、変化の早い時代には追いつけない。だからこそ、どんなことでもいい。決めたことをきちんとやりきること。そのために人の10倍、20倍考える自分であること。それさえ指針としてブラさなければ、道は拓けると信じていた。

大学時代、所属していた軽音楽部のライブにて

社会人になって最初にやったことは、社内の営業成績トップ3にお願いし、その仕事ぶりに1週間密着することだった。

「それは入社前から決めていたことで、入った瞬間に1位2位3位の人たちのところへ行って、いろいろ見せてくださいとお願いしたんです。どんなスタンスでやっているのか、トップである理由はなんなのか、お客様にはどんな手紙を書いているのか。言葉で教えてもらうより、行動や喋りを横について学ばせてもらって、一通り把握しようと思ったんです」

1週間後には、自分なりに押さえるべきポイントや型を掴んだと思えたので、早速実践してみることにする。通常であれば1か月間は上司が横につくところ、自分でお客様と話したいからと頼み、1人で商談に臨ませてもらった。

電話口では、ほとんどいつも相手の話を聞いていた。どんな家族の状況があり、どんな思いや悩みを抱えているのか。マンションの説明はほとんどしないまま、1時間ほど耳を傾け、親身になって話し込む。そうしていると相手の方から心を開き、自然と「家を買う」という選択肢を真剣に考えてくれるようになった。

「普通は100件電話して1件モデルルームに来てもらえたらラッキーという世界なのですが、私は10件電話して3件モデルルームに来てもらい、そのうち1件契約くらいのペースだったんです。どうすればそうなるかをすごく考えて、実際にできるようになったおかげで契約件数は安定して伸びていきました。当時の思考はいまだに活きています」

その会社では「新人は5件契約が取れたら次のステージに進める」とされていたところ、まず4月に2件、5月に3件の契約を取った。その後も契約を取りつづけて、半年以内に全社3位に入るという目標も達成した。

商売の鉄則は、何より相手に喜んでもらうこと。売って契約を取ろうとするのではなく、どうすれば目の前の家族が今より幸せになれるかを、ひたすら考える。そこでは、自身も大切にする信念を追求することが、成果へ結びつくという確信を得た。

「これは今もそうですが、大切なのは、ご主人と奥様がひざを突き合わせ、きちんと将来について計画を立てることだとお伝えしていました。やはり相手にも意思があり、価値観がある。ストレスもあれば、嬉しいこともある。だから、『俺は・私はこう思う』だけではなくて、きちんと相手の気持ちも聞いたうえで着地を作っていく。『どうせ無理だから聞いても意味ないよ』という人も多かったのですが、そうじゃないと。お互いきちんと話し合ってみたら、『旦那が最近飲みに行かなくなりました』とか『未来に向けて計画を立てて、貯金できるようになりました』とか、そんなお礼をいただくことがすごく多かったですね」

1999年、新卒で入社した不動産デベロッパーの懇親ボーリング大会にて

「不動産オークション」という仕組みを初めて知ったのは、2001年のこと。偶然その運営会社で働く先輩から誘われたことがきっかけだった。ちょうど2年ほど働き、次なるステージについて考えていた頃だった。

「1回社長の話を聞いてみないかと誘われて、どんな社長さんだろうくらいの軽い気持ちでオフィスに行ったんですよ。そしたら社長がとにかくすごい人で。最初に2~3分話した時点で、『あ、この人のもとで仕事したい!』と思ったんです」

海外では一般に普及しているとはいえ、日本は新築志向が根強く、壊しては新しく建てるスクラップ・アンド・ビルドの文化もある。オークション自体は素晴らしい仕組みだが、何年経っても建物の価値が落ちにくい海外とは土壌が違うため、正直うまくいくのかと半信半疑な気持ちもあった。

しかし、ほとばしるパワーとともに、社長は「パラダイムシフトを起こすんだ」と熱く語ってくれた。まだ世に浸透していない「不動産オークション」という仕組みがあることで、売主はより高く不動産を売る新たな選択肢を持つことができる。

自分が作りたい世界を目を輝かせて語る姿を前にすると、どんな既成概念だって打ち壊せるのではないかと思えてきた。こんな出会いは二度とないかもしれない――そう直感し、その場で転職の意思を伝えていた。

「人とは全く違う角度から物事を見る方だったので、当時の私はどうすればこの人の脳みそをインストールできるかとすごく考えていました。結論、この人のブレスト相手になろうという発想に行きついたんです。社長がこんなことを考えて、こうしようと思っていると1~2時間話すあいだ、私は合間に質問を投げかける。そうすると、『頭が整理できた!』『ひらめいた!』という瞬間もあり、感謝されたりする。それを毎週日曜に休日出勤して、1年ほど続けたのですが、すごく良い経験でしたね」

天才的な社長の言葉や発想の一つ一つが、自分の常識の枠を超え、今までにない視点や気づきをもたらしてくれる。それらが血となり、肉となり、さらに仕事を深化させていく。ほかにも社内会議では、社長と社員のギャップを埋める通訳のような役割を担っていた時期もある。

感謝や感動の総量をいかに増やせるか。成果はいつも、利他の姿勢が起点となっていた。

仕事に駆け抜けた20代は、忙しくも充実していた。社内では多い時で8つのプロジェクトでリーダーを任され、成果の手応えもあった。しかし、それらは自ら発信して作り上げたものではなかった。30歳を目前に控えていた当時、自分の手で新しく、世の中にインパクトを与える事業やサービスをつくりたい、今後50年間王道を走れるようなものをつくりたいと考えていた。

「最終的に行きついたのが、今も携わっている『相続』という、これから50年萎まないことが分かっている大きなマーケットでした。ただ、当時はファンドバブル全盛期で、売り買いすれば大きな利益が出るという時代だったので、私が相続をやると言うと『そんな儲からないことやるの?』ということを言われて。儲かる儲からないも当然大事ではあるけれど、必要とされる分野だと私は思っていたんです」

生前、祖父が暮らしていた家は自宅と会社を含めて600坪の敷地があった。慣れ親しんだ庭や建物が広がっていた土地が売却されたあと、そこには手狭な一軒家が窮屈そうに立ち並ぶようになっていた。

経済合理性を考えれば、それが良かったのかもしれない。けれど、生まれてから何度も訪れた思い出深い土地だからこそ、もっと素敵な街並みが広がるような使い方をしてほしかったと、当時小学生ながら残念に思っていた。

「やはり『1番値段が高いからここに売る』だけではなくて、『本当にいい人にお譲りできた』とか、『素晴らしい街づくりをしてくれたから、この会社に売って良かった』と心から思えるようなオークションを作りたいと思ったんです。できるだけ高い金額で売れるという側面も当然大切ですが、何より満場一致で良かったと拍手で終われるような売却にしたいなと」

一般的な方法で不動産を売る場合、より高い査定額を提示した仲介会社を選ぶことが多い。しかし、それが当事者の誰もが納得し、不平不満なく終えられる方法なのかは分からない。実際、蓋を開けてみたら、「この金額だと手が挙がらないので、もう少し価格を下げましょう」と、とんどん価格が下げられていくことは多い。もっと家族の心に寄り添うサービスをつくることができれば、今後のニーズは相続件数に比例して右肩上がりになるはずだと考えた。

「相続の世界はファンドのような派手さはないですが、何より今困っている人がいる。やるなら人生をかける仕事をやりたかったですし、自分があの祖父の孫として『家族は仲が良いのが1番』と自信を持って言える人間だからこそ、この世界で貢献できると思ったんです」

2006年、半年ほどの準備期間を経て、社内ベンチャーとして相続専門の不動産オークションサービスを立ち上げた。

事業としては順調に軌道に乗りはじめていたが、2008年にリーマンショックが起こる。市場に激震が走り、多くの不動産会社が倒産に追いやられた。在籍していた会社も大きな損失を抱え、一気に規模を縮小することになった。

「当時は約250名いた社員が20名くらいにまで減って、私は社長が好きだったので最後まで残っていたのですが、もともと自分で社長をやりたいと小学校の時から思っていたこともあり、2011年に独立することにしたんです」

2006年、新大阪駅にて

事業を立ち上げるため、自宅を売り、生後2か月の娘を連れて関西から東京へ

もともと社内で立ち上げた事業で、今度は名実ともに経営者として舵取りを担うことになる。しかし最初の起業では、自身の未熟さから壁にぶつかっていた。

「今思えばすごく浅はかだったのですが、3期目に非常に業績が良くなり、一気に売上も増えたタイミングで、今こそ投資すべきだと思ったんですよね。事務所を拡張して、人も増やして。要は、身の丈をわきまえない借金と人、オフィスを抱えていたんです。やはり身の丈に合わないことをしていると、人間うまくいかないということを当時は痛感しました」

状況の打開策を探していた頃、当時知り合いだったエスクロー・エージェント・ジャパンの創業者(現 会長)である本間英明にも相談に乗ってもらっていた。なかでもその助言から気づかされ、衝撃を受けたのは、「経営には原理原則があり、自分はそれが分かっていない」という事実だった。

一方で、当時はさまざまな先輩経営者から勇気づけられもした。

「行き詰まっていた時に、いろいろな先輩経営者のところへ助言を求めて足を運んだんです。『実は今こういう窮地にいます、困っています』と話したら、皆さん口をそろえて『平田さん、俺も若いときあったよ。もっとひどかったよ』と言うんです。でも、彼らは今では成功者ですから、全くそんな風には見えないんですよ。だから、すごく勇気をもらいましたね。自分だけじゃないんだと。それから、原理原則に基づく正しいやり方で、きちんとゼロからやり直したいと思いました」

学びを実践していくには、大きな方針転換が必要になってしまう。そのため、全株式を社員に譲渡したのち、ゼロから会社を作り直す形とした。

目指す社会的機能は変わらず、幸せな相続の実現に焦点を当てながら、サービスや組織を形作っていく。2015年4月、EAJグループの一員として新しいスタートを切った。

エスクロー・エージェント・ジャパン信託では、社員の人生にも、きちんと家族と幸せに過ごす時間があることを大切に考える。そのため、一般的に平日休みで残業の多い不動産業界にはめずらしく、同社は土日休み・残業なしという働き方を採用している(子どもの運動会にももちろん参加できる)。

背景には、「より良いサービス」をストイックに追求しつづける文化を育てていきたいという、平田の思いがある。

「平日は9時~18時で濃密に働き、より多くの報酬を得て、プライベートでは世の中の『良いサービス』を積極的に受けてほしいと思っているんです。実際に『良い』とされるサービスがどんなもので、どんな気持ちになるものなのか。それってやはり体感しないと分からないですよね。私も旅行が好きなのですが、旅館で良いサービスに触れると、自分ももっと良いサービスを提供したいと思うんです。そうした経験を通じて、社員には新しい世界観を吸収しつづけてほしいと考えています」

単純に一人あたりの仕事量を減らすのではなく、分業制を敷くことで、同社は仕事の質と量を両立する。各案件を一人きりで抱えることがないため、無駄な残業を生まず、むしろ顧客への価値提供のスピードを上げていく。

残業ありきではなく、プライベートにゆとりある働き方。それは、創業当初からのこだわりでもあったと平田は語る。なぜなら、より良いサービスづくりには、提供する側の時間的・精神的・金銭的ゆとりが不可欠だと考えているからだ。

「他人の幸せを妬まず、純粋にお客様の幸せを喜べる人であるためには、まず自分が幸せでなければならないと私は思っています。自分も家族円満で、物心両面にある程度のゆとりがある。だからこそ、人が幸せになるお手伝いに全力を注ぐことができる。純粋に人の幸せを喜べるメンバーが揃った組織をつくりたい。これは、自分の中で大きなテーマでもあります」

然るべき良いサービスを提供していれば、ファンが増える。ファンが増えれば、人づての紹介で新しい仕事が生まれていく。そうしてより多くの人に喜ばれている実感が、社員のやりがいや、さらなる向上心にも繋がっていく。

単純に数字のノルマを追い、報酬を得るだけの仕事よりも、何倍もやりがいや感動を感じられる。そんな好循環を生み出すことで、同社は「社員一人ひとりが主役となる組織」を目指していく。

2025.11.6

文・引田有佳/Focus On編集部

どんなときも「感謝」と「家族」への思いを忘れないこと。それは、平田氏の生き方の原点になっている。祖父母から受け継いだ精神性は、やがて仕事の哲学へと形を変えていった。

平田氏にとって商売は、単に契約を取ることなどではなく、「どうすれば相手の家族がより幸せになれるか」を真剣に考え抜く行為そのものだ。それぞれの幸せの在り方と向き合い、あらゆる角度から思考し、現実的な選択肢に落とし込む。家族の誰もが尊重され、感謝しあえる関係性を築く一助になろうとする。そんな姿勢が人の心を動かし、成果を生んできた。

さらに、他人の幸せを心から喜べる人であるためには、自分自身も幸せであることが大切だという。その信念は、組織づくりにも通じている。家族を大切にし、自分の人生を豊かにすることで、他者にも本当の豊かさを届けられる。同社の在り方は、感謝を起点とし、幸せを循環させる営みそのものだ。

文・Focus On編集部

▼コラム

▼YouTube動画(本取材の様子をダイジェストでご覧いただけます)

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託 平田明

代表取締役

大阪府出身。大学卒業後、不動産開発会社を経て、2001年より不動産オークションの運営会社勤務。2006年、地主が相続した事業用不動産(マンション分譲や戸建分譲、ホテル事業に適した広い土地、一棟収益など)の売却に特化したオークション事業を社内で立ち上げ、2年目に落札件数53件、落札総額72億円を実現。2011年平田資産経営研究所株式会社設立、代表取締役に就任。東京、大阪など都市圏の相続不動産のオークションを多数手掛ける。2015年4月、相続不動産をより高値で、安全に、かつ円満に売却できる不動産オークションを世の中に広げることを目指し、株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンへ転籍。2017年4月より現職。著書に『不動産を相場の3割増しで売る方法』(幻冬舎)、『幸せな相続と不動産売却』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)