Focus On

田中慎也

BIJIN&Co.株式会社(ビジンアンドカンパニー)

代表取締役

メールアドレスで登録

or新しいものをつくるなら、新しい方法で。

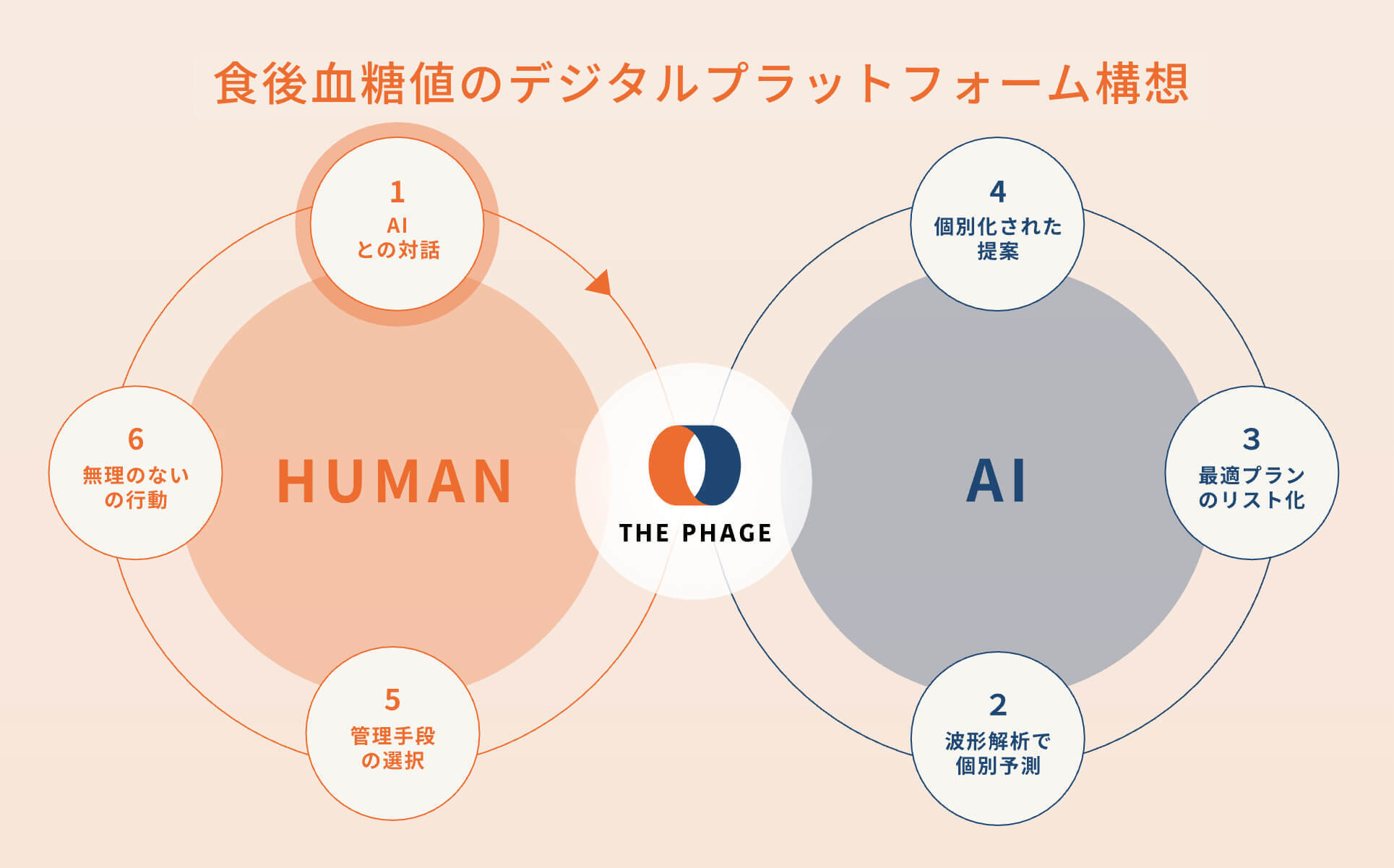

「健康選択の自由をすべてのひとへ」というビジョンを掲げ、誰もが自分の体を理解し、主体的にコントロールできる社会を実現していく株式会社ザ・ファージ。同社が提供する糖尿病患者向け食事管理支援アプリ「グルコースフライト®️」は、食後血糖値の変動をAIが予測・可視化することで、個別最適な生活管理ができるよう支援する。日常における生体情報と生活行動の関連性を解析するAIを開発することで、新たな医療技術を社会に実装していこうとする。

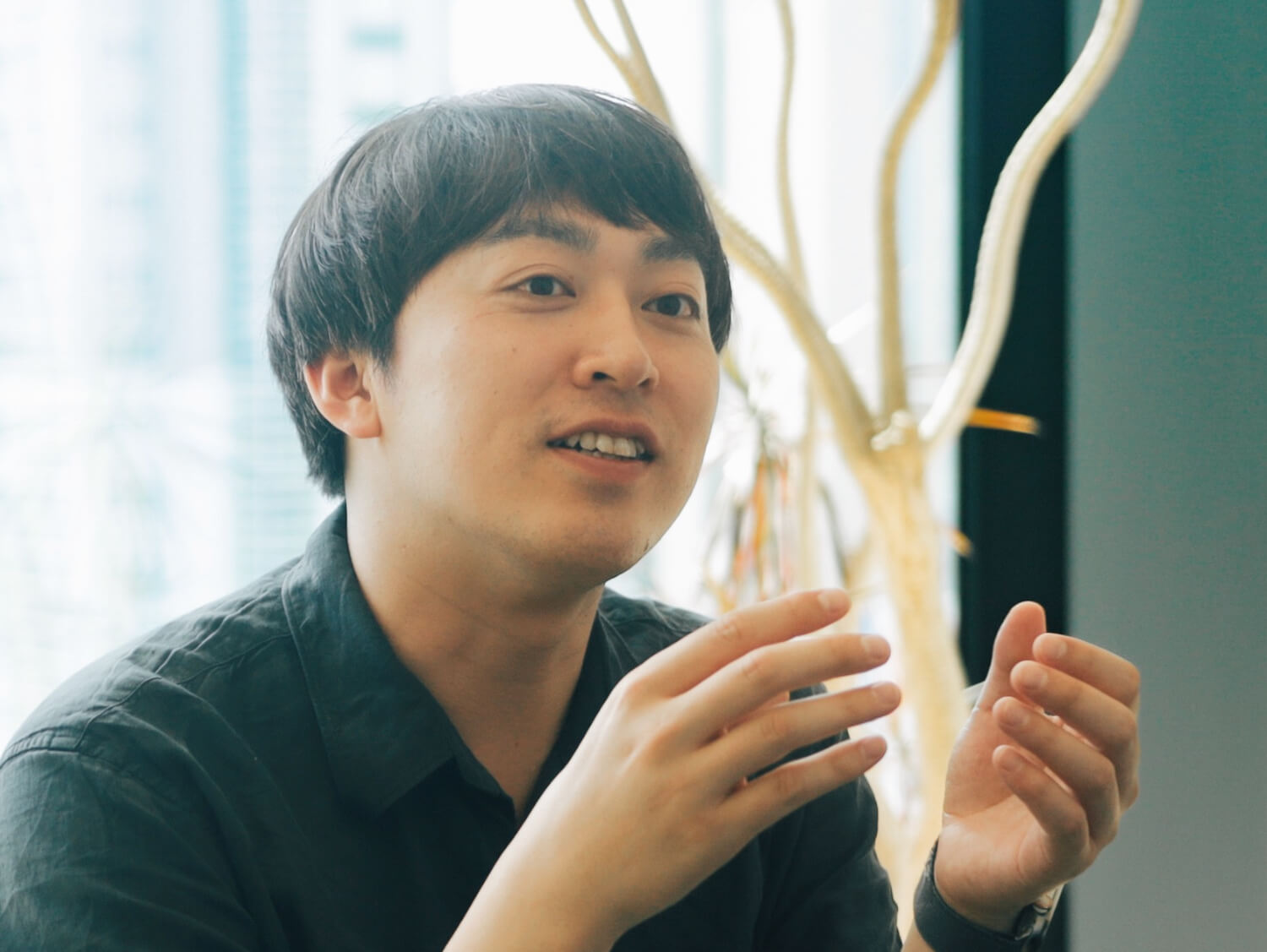

代表取締役の德永翔平は、青山学院大学を卒業後、医療機器メーカーの日本支社立ち上げに参画。次世代医療機器の開発から上市をリードし、生体情報センサを用いた新規医療機器の社会実装や、同機器を用いた新規診療報酬改定のための治療ガイドラインの構築・改訂の経験を経て、2021年に株式会社ザ・ファージを創業した。同氏が語る「自分の核となる関心」とは。

目に見える病気のサインだけが、命を左右するわけじゃない。現在、糖尿病はその患者数に予備軍も加えると、国内約2,000万もの人の健康を脅かしているという。

治療の核心は、食事や運動をはじめとした日々の生活習慣改善にある。そこでは患者自身が常に気を配る必要があるうえに、治療の方針を立てる医師にとっても、患者の日常的な血糖変動を正確に把握することは困難だったと德永は語る。

「従来の糖尿病診療における課題は、病院の外、つまり日常生活の中で血糖値がどう変動するのかを把握できないことによる診療の難しさにありました。患者は専用の器具を使って指先を刺し、少量の血液を試験紙につけて測定し、その数値を紙の手帳に記録する。しかし、この方法では記録漏れや測定忘れが起きやすいうえ、データが限られることによる診療の限界があったんです」

本来、血糖値は生活の中でさまざまな要因により、大きく変動するものだ。決められた測定タイミングのデータから分かることもあるにはあるが、波のように動きつづける数値の全体像はつかめなかった。もしかしたら、そこに見落とされていた重要な因子があったとしても、見える範囲での治療や改善提案を行うことしかできなかった。

ザ・ファージが提供する糖尿病患者向け食事管理支援アプリ「グルコースフライト®️」は、患者一人ひとり異なる食後血糖値の変動を可視化し、医師との情報共有を円滑にする。これにより、患者は効率的に血糖管理に取り組むことができるほか、医師にとっても個々の患者に適した生活提案がしやすくなるよう支援するサービスだ。

「たとえば、栄養相談を行う管理栄養士の方の場合、これまではデータが不足しているからと頑張って30分ヒアリングをして、真偽を推測しながらアドバイスをするしかなかった。高度な専門知識を持っているにもかかわらず、必要十分なコミュニケーションが取れないということもあったんです。医師の先生方も、薬には副作用もあるので処方には慎重さが求められ、判断に時間を要する。生活データの共有が正確かつスムーズにできるようになれば、診療時間をもっと短縮できると思います」

もちろん同サービスは、患者自身の行動変容についても大きな意味を持つ。自身の食事内容が健康にどう影響し、問題になっているかが分かる人なんてほとんどいないからだ。

毎食後の血糖変動を波形で確認しながら、自分に合った生活習慣を知る。日常の生活管理が重要な糖尿病診療において、患者の心理的負担を減らしながら診療の精度を上げていく同社のアプローチはこれまでにないものだった。

技術の進歩に寄り添う形で、今後はその対象領域を「未病」、つまり病気と診断されるほどではないが健康とも言えない状態の予防にまで広げていきたいとする。

「誰もが病気になりにくく、自分で健康を選べる社会にしたいと思っています。病気になってから対処するのではなく、そもそも病気にさせない。そのために、生体情報をAIで解析し、医療者の生活習慣改善を支援できるようにしたいと考えています」

ウェアラブルデバイスの技術進歩などにより、リアルタイムで測定できる生体情報の幅は広がりつつある。血糖値にとどまらず、より多くの重要指標を加味したAIが生活行動を提案してくれる日は近い。

「なぜそうなるのか」が分かり、「じゃあ、どうすればいいか」を提示してくれる。それにより、ザ・ファージは全ての人が自分の体を理解し、主体的にコントロールできるようになる未来を描いている。

社交的な母の影響か、はたまた末っ子だったからなのか、子どもの頃から友だちづくりには困らなかった。クラスのどんなグループにも中立で、誰とでも普通に話す。学校の同級生に限らず、塾でできた友だちやその先生まで、気づけば自然と輪は広がっていて、面白い友だちに多く恵まれてきたと德永は振り返る。

「昔から、どんな人でも話せるタイプでしたね。もしかしたら、母が家で音楽教室を開いていたことは影響しているかもしれません。いろいろな生徒さんと顔を合わせる機会が多かったですし、兄妹の友だちも遊びに来ていたので、小さい頃から人と関わるきっかけが多かったんです。なかでも、少し変わった友だちと仲良くなることが多かったですね」

たとえば、塾で仲良くなったハーフの友だちは、学校では目立つ容姿を茶化されるので、塾の方が面白いと話していた。身体にハンディキャップを抱えたある友だちは、適当な未来の日付を出されると、即座に正しい曜日を言えるという天才的な特技を持っていた。

想像もしたことがなかった話を人から聞くと、心動かされる。人に限らず、本を通じて出会える未知の世界もそうだった。自分がまだ認識していなかった世界、その新たな一面を垣間見る瞬間が、当時から好きだった。そこにはきっと、身近な家族の影響もあった。

「父は食品のバイヤーなどいろいろな仕事をしつつ、最終的に起業した人だったのですが、一時期は双極性障害を患い、働けなかった時期があったんです。元気だった父が家で休んでいる姿をそばで見たりしているなかで、なぜそういうことが起こるのか分からなくて、子どもながらにすごく怖くもあり、同時に不思議に思っていたんです。それもあって、小学生だった当時から『なぜそうなるのかを知りたい』『頭の中を理解したい』という思いは、自分のベースにあるものだったと思います」

幼少期、姉と

昔から、さまざまな人やものに興味を持ってきた。家族の影響もあり、なかでも楽器は比較的長く打ち込んだものの一つだった。

音大でバイオリンを学んだ母と、先に習い事として始めていた姉たちの背中を追いかけ、ごく自然にバイオリンを習いはじめたのは2~3歳の頃のこと。ほかにもピアノやトランペットなど、いろいろな楽器に触れてきた。はじめは、ただ当たり前のように無心で練習していたが、次第に自分なりの楽しさを見出していった。

「向き合う楽器は同じでも、どうすればもっと綺麗な音が出るかとか、高い音が出るかと工夫してやり方を考える。そういった個人技も楽しかったですし、小学校後半からは吹奏楽を始めたので、全く違うキャラの人が集まって何かを作るということも、やっぱり楽しかったですね」

吹奏楽ではトランペットを担当し、最終的に高校まで部活として続けた。

「高校1年生で入部して早々、合宿があったんですよ。マーチングをやるということで、本当にハードな練習に参加して、曲や動きを覚えていく。最初はずっと難しくて苦労したんです。でも、ある閾値を超えた時、何かを認識できた瞬間に一気に全てを覚えてできるようになったという体験をして。その時のことは、今でも鮮明に覚えていますね」

演奏するための指や口の動きから、マーチングに必要な動作まで、同時に複数のことをこなすのは意外と難しい。覚えるだけでも一苦労だが、周りと息を合わせることも重要だ。頭では理解しているつもりでも、不慣れなうちはついつい間違えてしまう。

それでも続けていくうちに、突然何も考えなくても体が完璧に動くようになった。まるで自転車の乗り方を初めて覚えた人が、乗れなかった頃の感覚を思い出すことは難しいのと同様に、あんなに苦しかった練習は嘘だったのではないかと思うほど、自然にパフォーマンスをこなせる自分がいることに驚いた。

「今の仕事も同じで、話を伺っていくと専門家のあいだでも意見が分かれることがあるんですよね。そういった物事を突き詰めて正しく認識していくという作業も、同じようにある一定の閾値を超えると急に楽になる瞬間が訪れる。それが起こるという確信があるからこそ、どんな難題でも楽観的に捉えられる。だから、あまり怖がらずにできるという感覚があります」

「どうすればできるのか知りたい」という純粋な欲求に動かされ、向き合いつづける。どんなに難しそうに見えるテーマでも、ある一定のラインに達すると、霧が晴れる瞬間が突然訪れる。そう確信していたからこそ、いつも迷うことなく探求の扉を開いてきた。

2-2. ディグる楽しさ

無数の出会いがあった高校時代、当時は心惹かれる何かを見つけては、「ディグる」ことを楽しんでいた。

「何かをディグることが、ひたすらに楽しかったですね。音楽もすごく好きだったし、当時は服にハマっていて。古着屋に行ったら、店員さんがいろいろ教えてくれるじゃないですか。Tシャツを触って、これはブランドや素材がどうだとか教えてもらったり。そうして通っていると、そこで共通の趣味を持つ同じ高校生の友だちができたりするんです」

当時古着屋で知り合った同年代の友だちは、やはりどこかユニークだった。たとえば、人より優秀な成績を収めていたけれど、自分の意思で高校を辞め、通信制高校に通っているという友だちがいた。

家に遊びに行くと、よく分からない分厚く難しそうな本を大量に読んでいる。坂口安吾の『堕落論』や、丸山真男の『日本の思想』、それから哲学や倫理学、人間社会や心理に関する本などを一通り紹介してもらい、読みはじめる。すると、今度は読書の世界にハマっていくことになった。

「最初は何が起こっているかとか、ほとんどのことを認知できないじゃないですか。それを探求していくうちに『こういう理由で書かれているのか』と、システムやアルゴリズムのようなものが見えてくることが楽しかったのかもしれません。この作者はこういう背景があって、こういう文章を書いているんだとか、こういうことを伝えたいんだろうとか、自分なりに体系立てて理解できるようになることが楽しかったですね」

気に入った作品があれば、著者が書いているほかの本も読み漁る。著者自身のことも調べ、掘り下げていくうちに、やがて言葉の裏にあるメッセージや価値観が見えてくる。自分が「好きだ」「かっこいい」と思えるものが少しずつ増えていく。それは、生きる上での選択の指針になるようなものだった。

「高校生の時に本をディグっていくなかで偶然見つけて好きになったのが、佐藤雅彦さんというクリエイターでした。当時は大学教授をされていたのですが、それ以前は電通のCMプランナーで『ポリンキー』や『バザールでござーる』、『だんご3兄弟』などの有名なキャラクターを生み出した方ですね」

CM以外にも、NHK教育番組「ピタゴラスイッチ」やPlayStationソフト「I.Q. Intelligent Qube」など、同氏はジャンルの垣根を飛び越えながら、人を惹きつける表現やコンテンツを数多く生み出しつづけている。その頭の中を覗ける著書の数々には、何より興味深い思考の軌跡や方法論が詰まっていた。

「佐藤雅彦さんは『作り方を作る』とか『考え方を考える』というアプローチで何かをつくり出したり、『どうすれば頭の中にある概念を認知させられるか』といった表象に関わるテーマを究めている方で。『今まで自分が認知していなかった物差しで世界を見ると、実は世の中ってこういう風につながっていたりする』ということを、作品を通じて分かりやすく提示していたりする。それがまさに自分が興味を持ってきた領域と重なっていて、非常に面白いなと思ったんです」

作り方が新しければ、自ずとできたものは新しい。同氏が一貫して掲げる「作り方を作る」ということ。つまり、既成概念にとらわれない新たな発想で、社会に何かを生み出すことに共感するとともに、自分もやってみたいと憧れるようになっていった。

大学では、新しく面白いことがしたい――そんな思いを抱きながら、青山学院大学に進学する。ある時、クリエイティブ系のイベントにボランティアスタッフとして参加し、親しくなった方の紹介で、運よくファッション雑誌の編集の仕事を始めることになった。

「当時は本当にファッションが好きで、コレクション雑誌の編集に関わる仕事をする機会をもらえたんですよね。契約社員として、1年くらい働いていました。今振り返ると、プロじゃなく大学生がする価値って、時間があるからトレンドに詳しくなれることなんですよね。『とりあえず渋谷行ってこい』という感じで、今何が流行っているかを調査してWeb記事を書いたり、業界の社長のインタビューにADのようについて行ったり、ものすごく楽しかったです」

ほかにもいろいろなアルバイトに挑戦してみたり、パリコレが見てみたいと思い立ち、一人でヨーロッパまで旅したり、気ままな学生生活を謳歌した。2年目からはゼミが始まったこともあり、勉強にも夢中になっていた。

「僕がいた総合文化政策学部は、その年に新設されたばかりだったので、1期生ということで力が入っていて。当時外部から招へいされた有名な教授の1人が、東京大学の名誉教授だった岡部篤行先生でした。岡部先生は地理情報科学の世界的権威で、その研究テーマの一つだった『ユビキタス』という概念も新しくて面白そうだなと思って、ゼミに入ったんです。そこでは位置情報や加速度センサー、統計に関する勉強をしていましたね」

大学時代、友人と登山

自分にとって新しい概念について学んでいく過程は面白く、やりがいがある。特に、佐藤雅彦氏の影響で、既成概念にとらわれない方法で社会にインパクトを与える仕事がしたいと考えていた当時、その手法となりうる先端技術には何より惹かれるものがあった。

興味ある分野をさらに深めるべく、大学4年次の卒業研究は海外でやってみたいという思いがあったので、先生には無理を言って単身海外へと渡った。

「当初は、加速度センサーを使って最適なマラソンコースを作るというテーマで研究したいと思っていたんです。でも、滞在した国では、当時まだ道路が舗装されていなくて、やりたかった研究はできないとすぐに分かりました。先生にも『帰って来なさい』と言われたのに『帰りたくない』と駄々をこねたり、(自分が悪いのですが)親や先生にも見放されかけたりして、当時はかなり挫折に直面していた時期でした」

慣れない環境や、金銭的な余裕のなさも相まって、食事がのどを通らなくなり、気づけばかなり痩せてしまっていた。栄養失調になり、2回ほど救急車で運ばれたりもするなかで、当時無償で手を差し伸べてくれたのが現地の医師だった。

「最終的に動けないくらいまで痩せていって、その時助けてくれたお医者さんが、たまたま友人の妹さんだったんですよね。その人が毎日話し相手になってくれて、夜中まで英語の練習に付き合ってくれたりもして、なんとか生活を保っていましたね。医療って世界中平等でいいな、しかも最先端な技術を扱っているみたいだと、偶然目が向くきっかけになりました」

思うようにいかず、異国で一人うまくいかない毎日を送るなかでも、助けてくれた人がいた。先端技術に触れるだけでは将来の道は見えなかったが、人を助ける仕事の尊さを実感することができた日々だった。

海外で過ごしたのち、卒業ぎりぎりに帰国して、先生にはたっぷり怒られた。なんとか代わりの卒業研究を提出しつつ、急ぎ就職活動を進めることになる。ちょうど以前アルバイトをしていた際に面識があった人材会社の役員に相談してみると、ありがたいことに興味関心にあてはまる会社を紹介してくれた。

「当時は瀧本哲史さんの『僕は君たちに武器を配りたい』という本を読んでいて、その本でいう『マーケター』として先端技術を扱って、かつ英語を使う仕事はないですか?と聞いたんです。そしたら、海外の医療機器メーカーが日本支社を作るから、立ち上げスタッフとして入らないかと勧めていただいて。当時5~6人規模の、医療レーザーを製造している外資企業に入ったんです。そこでは、ものすごく先端技術に触れる機会がありました」

マーケティングからバックオフィスまで、まだ仕組みが整っていないなか環境に揉まれつつ、必要に応じて幅広い業務を担った。3年半ほど働いたのち、先輩からは「1つのことをきちんとやった方がいい、センサーや光学技術分野が向いている」と助言されたことが後押しになった。

2社目となる商社は、海外の先進的な医療機器スタートアップに投資して、国内の医療現場に製品を届けている会社だった。開発から販売、現場サポートまでを一気通貫で担っていて、そこにプロダクトマネージャーとして携わっていくことになった。

「当時センサー分野で最先端の技術を扱っていたスタートアップがあって、本当に運命的な出会いだったのですが、生体情報に関する有名な開発者の方がいたんです。実は、今の起業につながるきっかけをくれたのもその方で、恩師だと思っています。会社自体も50代60代のベテランの方が多くて、あらゆる面で支えてもらいながら、仕事のイロハの多くを彼らに教えてもらいました」

血糖値や酸素飽和度など目には見えない生体情報を取得する上では、光学技術やレーザー、センサーといった技術が不可分となる。その出会いは、これまで触れたきた技術領域と地続きでありながら、全く新しい世界を認識させてくれるものだった。

「生体情報には大きく3つの段階があって、『評価』して『予測』して『介入』する。つまり、今の状態を計測し、データを基に将来の変化を予測して、予防や治療計画を立てるんです。それまで僕が携わっていたレーザーは『介入』に使う治療デバイスだったのですが、一方で『評価』に使うデバイスは安全性リスクを示すクラスが低いので、どちらかと言うと地味な存在と認識していたんです。でも、実際はそうじゃないんだと。これがあるからこそ、『予測』や『介入』が成り立ち、最終的に人の命を救えるんだということを彼らに教えてもらったんです」

その存在意義を痛感して以来、常にかばんにはセンサーや人体の解剖図、論文などを入れ、四六時中勉強するようになった。臨床研究を企画したり、治療のガイドラインを変えたり、新しいセンサーの開発に関わったり、自分なりに積極的に提案と試行を重ねていく。

最終的には、3年間そのスタートアップで世界一の販売実績を維持して国内外から複数の受賞を得て、同社のM&Aに貢献し、同時に自身も大きく成長させてもらえたと感じていた。

「結論、人は行動でなんでも変えられる、自分次第なんだなと思うようになりました。生体情報を使うことによって、人の命だって救えるし、自分の状態を整えることもできる」

その後は、光学機器の最先端である眼科領域でレーザーを開発している外資企業に入り、海外の研究所と日本を行き来しながら、経営と研究の橋渡しをする仕事にも従事した。

「当時の経験で活きていることは、『予防』の観点ですね。治療というのは、それ以上病気が広がらないように、ある種『壊すこと』なんです。そうではなく、センサーで小さな刺激を与えてあげることによって、病気の予防ができる。それが自分にとってパラダイムシフトでした。医療業界にいると、命に関わる製品に焦点が向けられがちなのですが、本当はもっと前の段階に病気の課題はあるはずで、そこを解かなければならないんじゃないかと、『無病息災』というものに強い興味が移ったのが、その頃でした」

最先端の研究ではあったものの、諸般の事情によりプロジェクトが終了することになったので、10か月ほどで日本に帰国する。その後は、引き続き生体情報に関わるべく、同分野の医療機器においては世界的シェアを占めるフィリップスで働いた。

同時に、昔から父の背中を見ていたからか、いつか起業できればという思いも持っていた。ちょうど仲間を探していた頃、友人の紹介で共創施設「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)」を訪れ、血糖値に関するピッチを見たことが転機となった。

「生体情報は、『即時性』が1番大事なんですよ。生体情報と呼ばれるものの数は膨大ですが、大切なものは意外と少ないんです。何かを予測する際には、頻度が高く、なおかつ鋭敏に反応することが重要で。血糖値は食事のたびに上がるので、体の反応と明らかに結びつく。だから、生体情報の中でも血糖値が絶対に重要であるということは、10年前くらいから思っていたんです」

面白そうなプロジェクトだと思い、その日のうちにボランティアとして参加させてもらう。そこから同施設でのさまざまな出会いを経て、自分なりのプロジェクトを立ち上げていった。

食後血糖値を知ることで、新しい医療体験をつくることができる。そこにたしかな社会的インパクトと可能性があることを確信し、2021年7月、株式会社ザ・ファージを創業した。

2021年10月、厚生労働省が主催したJHVS(ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット)にて

音楽、本、ファッション、そして生体情報など、時とともに夢中になる対象は移り変わってきた。媒介するものは変わっても、人が抱く見えないイメージを形にする「表象」への根源的な興味は一貫して変わらなかったと德永は語る。

いつだって心から楽しいと思えることをやる。それこそが、大切にしてきた自分なりの原則かもしれないという。

「純粋に、自分が楽しいことをやるということですね。好奇心を抑える理由って、探せばいくらでも出てくるじゃないですか。人間は自分の行動を制限するものが本当にたくさんあって、やらない理由を大量に思いつく脳の構造になっていると聞きます。でも、結局自分が興味を持ったことや、本当にやりたいと思ったことを選択する方が楽しいですし、実際僕自身はそうしてきて良かったなと思っています」

楽しそう、面白そうだと思ったことは全部やってみる。純粋な心の声を聞き逃さず、素直に従っていく。そうすることで、結果的に得られるものもある。

「楽しいことに取り組みつづけていると、今までの自分では想像もしたことがないような発想が浮かんでくるし、新たな関係性が生まれるきっかけにもなる。それが結局、今までにないものを作る力になると思うんです。僕にとってはそれが何より大事で幸せなことなので、『心惹かれる方向』を自分で選び取ることを大切にしています」

心が動くものを追いかけながら、まだ見ぬ世界を認識し、新たな糧にしていく。探求は、ときに思いがけない扉を開き、出会いをもたらすことがある。好奇心を止めない限り、人の創造と進化は続いていく。

2025.9.1

文・引田有佳/Focus On編集部

「なぜそうなるのかを知りたい」「認知していなかった世界を理解したい」――德永氏の原点には、そんなシンプルな探求心がある。音楽や本、ファッションといった身近な対象をディグりながら、やがて佐藤雅彦氏の「作り方を作る」などの発想に触れ、世界を捉える新しい物差しを手にしてきた。

その好奇心は今、生体情報という領域へと広がっている。これまで見えなかった血糖値の変動を読み解き、人が病気になる前の段階にアプローチしていこうとする。従来は知ることのできなかった日常のデータを捉えることで、医療の在り方は大きく変わろうとしている。

個人の認識や見方が変われば、社会の見え方も変わる。世界の捉え方が変われば、それだけ新しい社会が生まれていく。探求心がある限り、新しい医療も、新しい未来も、これからまだまだ生まれていくのだろう。

文・Focus On編集部

▼コラム

▼YouTube動画(本取材の様子をダイジェストでご覧いただけます)

食後血糖値を覗くと世界が変わって見える|起業家 德永翔平の人生に迫る

株式会社ザ・ファージ 德永翔平

代表取締役 CEO & Founder

1989年生まれ。東京都出身。青山学院大学卒業後、医療機器メーカーの日本支社立ち上げスタッフとしてキャリアをスタート。次世代医療機器の開発から上市をリードし、生体情報センサを用いた新規医療機器の社会実装や、同機器を用いた新規診療報酬改定のための治療ガイドラインの構築・改訂の経験を持つ。日本進出後、事業撤退の危機にあった生体情報センサのビジネスを 1 年で黒字化させ、その後 3 年間に渡り、世界一の販売実績で国内外から合計 4 度の受賞、2 度の学会発表を通じて CASMED 社の Edwards Lifesciences 社による買収に貢献 。2021年 血糖値予測AIの開発を行う株式会社ザ・ファージを創業。