Focus On

川原ぴいすけ

株式会社TECHFUND

Co-Founder

メールアドレスで登録

or自ら問い、見つけるプロセスにこそ価値がある。

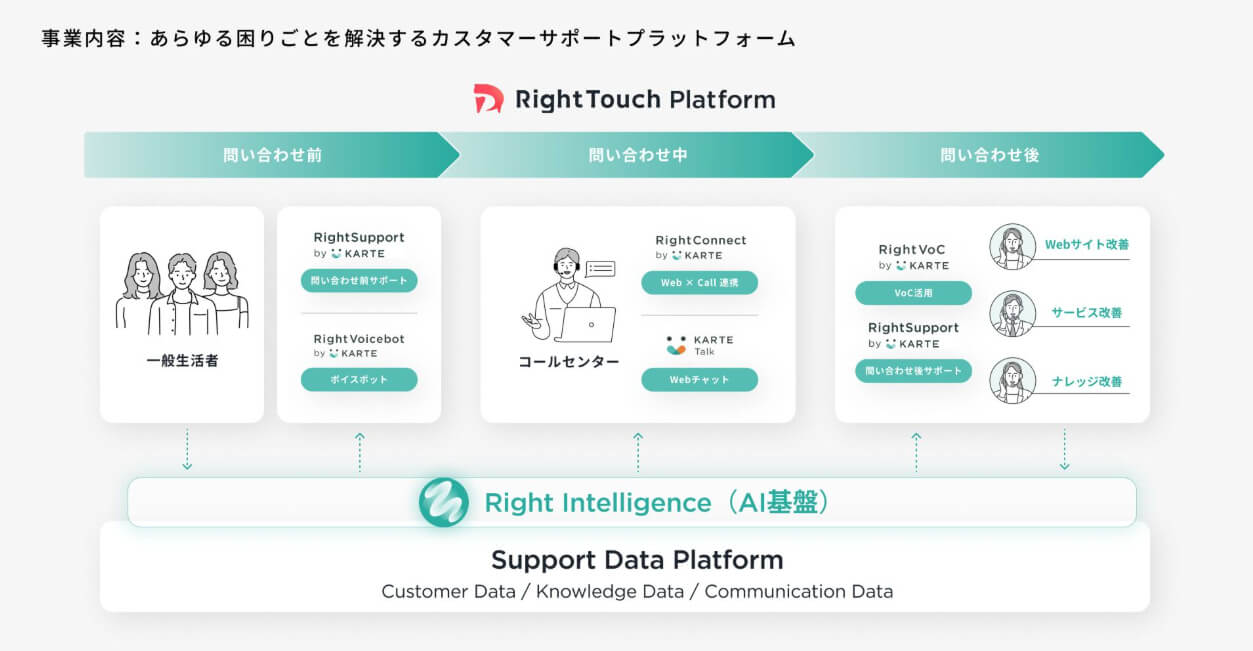

「あらゆる人を負の体験から解放し、可能性を引き出す」をミッションに掲げ、カスタマーサポート領域に特化したエンタープライズ企業向けSaaSを展開する株式会社RightTouch。Webサポートプラットフォーム「RightSupport by KARTE(以後、RightSupport)」をはじめ、同社が展開する事業では、問い合わせに至る前の顧客行動を解析。ノーコードで適切なチャネルへと誘導したり、企業の業務フローを最適化することを可能にしている。2025年6月には、東京科学大学とAIを活用した「問い合わせ予測」に関する共同研究を開始するなど、技術と共存するカスタマーサポートの可能性を牽引している。

代表取締役の野村修平は、北海道大学大学院卒業後、ワークスアプリケーションズに入社。Senior Vice Presidentとしてセールスチームを統轄したのち、北米事業の副社長として立ち上げ業務に従事した。帰国後はプレイドに参画し、エンタープライズセールス組織の立ち上げを経て、2021年に社内起業する形で株式会社RightTouchを創業した。同氏が語る「モチベーションの源泉」とは。

目次

顧客のニーズに応える豊富な機能や、高度化するソリューション――世の中が便利になるほど、顧客の迷いも増える。だからこそ今、顧客との接点を担い、プロダクトの真価を伝えるカスタマーサポートの重要性はますます高まっていると野村は語る。

「基本的には、企業や企業が持つプロダクト・サービスのケイパビリティが、何もしなくてもエンドユーザーに伝わるということは、ほぼないと思っています。現状はなんとかカスタマーサポートなど人手を介して伝えている。それでも100%は伝わりきっていないという状態が、非常にもったいないと思っていて。これを人手はもちろん、そもそも人手がかからないテクノロジー含めて活用することで、きちんと伝わる状態を作り出したいと思っています」

顧客が求めているのは「問い合わせて得られる答え」ではなく、迷わず必要な情報にたどり着ける、ストレスのない体験そのものだ。それを実現するための基盤を作ることでこそ、同社が掲げるミッション「あらゆる人を負の体験から解放し、可能性を引き出す」は実現されていく。

そのために同社では、カスタマーサポートの変革に向けた複数プロダクトを展開している。たとえば、Webサポートプラットフォーム「RightSupport」は、顧客が問い合わせに至る前の行動を可視化し、リアルタイムにつまずきを検知・解析する。ほかにも「RightConnect by KARTE」では、Webと電話のデータを連携することで、コンタクトセンターの業務効率化や顧客満足度の向上に寄与している。

「従来コンタクトセンター向けのソフトウェアやツールは、基本的に『問い合わせを受けてから解決するまで』のプロセスを、いかに効率化・高度化するかという発想で作られていました。でも、本来は『問い合わせ前』まで守備範囲を広げないと、本当の意味で顧客を理解することはできない。実はそこが盲点になっていて、見落とされてきた顧客理解の余白があると考えているんです」

さらに昨今、生成AIやAIアシスタントツール経由での問題解決が浸透しはじめているように、顧客がカスタマーサポートに求める体験そのものも、時代とともに変化しつつある。同社では社会の潮流に合わせたカスタマーサポートの在り方を見据えながら、新規プロダクトの開発を進めているという。

資産としての既存顧客の価値を、企業がより深く認識することができ、きちんと投資していける。同時に、生活者の体験としてもストレスがなく、プロダクトやサービスが本来持つポテンシャルを最大限享受できる。

RightTouchは、そんな社会の姿を描き、カスタマーサポートに眠るポテンシャルを解放していく。

きっかけは、子どもの頃に放映されていたNHKの大河ドラマだった。祖父母が暮らす山梨県を舞台に、かつて戦国武将・武田信玄が活躍していたと知り、自然とその世界観に引き込まれていったと野村は振り返る。

「小学生の時は戦国時代にハマっていて、歴史小説をたくさん読んでいました。絶対的に大きな国が勝つとは限らなくて、小さな国が大きな国の武将を倒すこともある。そういう下剋上がいたるところで起こるドラマが面白くて、気づけばいつも小さな国側を応援していることが多かったですね」

時代を駆け抜けた人の生き様には、やはりロマンがある。あとから思えば、その感覚はどこかスタートアップの世界観にも通じていたのかもしれない。大半の人が予想する未来があるなかで、ゼロから未来を切り拓いていく名もなき挑戦者。手探りながらも自ら新しい選択肢をつくり出していく過程は、刺激が満ちていた。

そうした感覚は、身近な日常の中にも潜んでいるものだった。当時は、自分なりのルートを見つけていく遊びに夢中になっていた。

「実家が東京だったんですが、小さい頃は親に内緒でよく自転車に乗って、新宿や池袋まで行っていて。特に何をするでもなく、そこにたどり着くまでの道を毎回変えることが面白かったんです。この道で行くと早く着くとか、この道は繁華街を通るとか、半分ぐらいは冒険のような感覚で。どういう経路だと何があるのか、おそらくプロセスを全部見てみたいという気持ちがあったんだと思います」

目的地は変えずにプロセスだけを変えてみる。ときには遠回りになることもあるけれど、意外なところで抜け道を発見することもある。無意識に始めた遊びだが、頭の中の地図に道を書き足すように飽きずに楽しんでいた。

まだ見ぬプロセスを知り、自分で最適なルートを選んでいきたいという思いは、その後も自分の中にあるものだった。

「ゴールに向かうプロセスをある程度把握したい、という感覚はずっとあった気がします。キャリアの前半ではエンタープライズセールスをしていたのですが、要は契約に至るための細い道筋を見つけていく仕事なんですよね。何通りもある選択肢の中から、成功確率の高いルートを選ぶ。その視点は、おそらく幼少期の体験と繋がっているんだと思います。リスクがある道、最短で行ける道、それぞれの特徴を自然と見分けているような感覚は、今でも残っているように思います」

幼少期

一方で、そうした「プロセスを自分で選ぶ感覚」は、勉強ではなかなか持てなかった。当時はどちらかと言うと、親に言われてやることのほうが多かった。

「母親が教育熱心だったので、中学受験をした方がいいとか、いい大学に行きなさいとか、当時は言われたことをそのまま信じていて。嫌だなとは思いつつ反発するほどでもなく、ある種敷かれたレールの上を歩いていた感覚が強かったですね」

大学受験が不要になるからと、親に言われた通り、附属校である中学の受験に挑む。惜しくも第一志望は落ちてしまったが、入学した私立中学は思いのほか自由な校風で自分に合っていた。

部活は小学校から始めていたバスケットボールを選んだ。人間関係もフラットで、雰囲気にも強制がない。試合に出られる人もそうではない人も、チームで一丸となり勝利を目指す。そのために何をすべきかも、先生ではなく生徒が主体となって考える。そんな環境に恵まれて、自分たちの世代で全国大会に行きたいと思うほど、3年間はひたすらバスケットボールに熱中していた。

「やはり自分たちで強くしていこうという雰囲気がありましたね。1年生の時には、東京都の私立中学が集まる新人戦で優勝したんですよ。もちろん当時のメンバーが強かったこともありますが、スタメンも控えも関係なく、全員がきちんと練習に来て、チームワーク良くやっていた。そんなチームの空気感が好きだったんですよね。今もどこかで、当時の経験は土台になっている気がします」

自分たちで考えて、試行錯誤を繰り返しながら勝ち筋を見出していく。そうして得られる手応えや感動は、何にも代えがたく心に残るものがある。道やプロセスは主体的に見つけていく方がいい。なんとなく当時から、そんな思いは自分を形作るものになっていた。

中学時代、バスケ部の仲間と

2-2. ベンチャービジネスの面白さ

中学の終わり頃、それまで受動的になんとなく続けてきた勉強に、初めて自分の意思で向き合うようになった。ある出来事を境に、内面に変化があったからだった。

「当時の僕にとって一番大きかった出来事は、中学時代に母親が乳がんで亡くなったことなんです。本当に受験の3~4か月前くらい、その前後に一人で内省する時間がすごく増えて。母親の死は、自分が中学受験の時にうまくいかなかったストレスがあったんじゃないかとか、受かっていたらもっと結果は違っていたんじゃないかとか、いろいろなことを考えたんです。そこから母親が願っていたことを実現せねばならないみたいな感覚で、どうすれば高校に合格できるかと自分なりに考えはじめたんです」

改めてリベンジとして、中学受験で入れなかった学校の高等部に合格したいと思った。今思えば、それは自分の意思というより、勝手に信じ込んでいた目標に過ぎなかったのかもしれない。それでも、勉強に対して主体的に考えながら取り組むようになったのは、初めてのことだった。

「母親の具合が悪くなってから、当然成績は落ちていたわけです。ある程度心が落ち着いたタイミングからは、どうやってここから這い上がらなきゃいけないのかということを考えるようになっていました」

とにかく必死に追い込んだ結果、無事に合格を手にすることはできた。しかし、その反動もあったのか入学後は目標を見失い、燃え尽き症候群のようになってしまった。

「合格というゴールを達成したから、そこでもうバーンアウトしてしまって。部活も中学とは真逆の雰囲気だったので、入るのをやめてしまったし、とにかく何も続かないんですよ。これはまずいと思って、『何かやりたいことを探さなければいけない』と子どもながらに思って探すのですが見つからない。新しいことにチャレンジしても大体続かないということを、ほぼ3年間繰り返して悩んでいた時期でした」

両親と

そのまま大学は、なんとなく父親のようなビジネスマンになるイメージで経済学部を選んだが、当時はまだ将来が明確だったわけじゃない。授業には面白みを感じたものの、1年目はどこか高校の燃え尽き症候群の延長線上にいるような感覚だった。

停滞していた毎日を変えたのは、中学の親友たちとの再会だった。

「高校時代に会った時は、髪が緑のドレッドでダンスにハマっていた友だちが、大学生になったら普通に戻っていて、いきなりビジネスの話をしはじめたんですよ。ちょうど当時はネットバブルの先駆けで、ベンチャー企業が生まれはじめる少し前ぐらいのタイミングでした。ネットを中心にいろいろなものが立ち上がって面白いという話で3人は盛り上がっているのに、僕だけ全然ついていけなくて。それに対する危機感と、たしかに面白いかもなという直感、その両方で結構スイッチが入ったように思います」

大企業に入るのではなく、ベンチャー企業で0→1の道なき道を進んでいく。それまで全く知らなかった世界だが、幼少期読み漁っていた戦国武将の小説にもどこか似ていて、すぐに興味を惹かれた。

もしかしたら大きな時代の潮目が来ているのかもしれない。とにかくもっと知りたいと、友人を真似て日経新聞に目を通したり、自分なりに勉強を始めてみることにした。

「最初は単語が分からないので、調べながら読むのに1日8時間ぐらいかかりました。でも、それが不思議と面白かったんですよね。学校の勉強とは違う感覚で、経済の流れを学んだり、友だちとも定期的に集まっては『こういう動きが面白いよね』と話をしたり。受験で強制的にレールの上でやる勉強と、自主的に学びはじめた物事のコントラストがすごくて。やはり自分が好きで学ぶときのスピードは圧倒的に違うなと思いました」

一方は、苦しく忍耐が必要なもの。かたやもう一方は、楽しく時間を忘れるほどにのめり込めるものだった。さらにインターネットという、新しく世の中を変えそうな技術の登場も、わくわくを加速させる。世の中のお金の流れや、ベンチャービジネスへの理解が深まるほどに、小さな会社が勢いよく成長し、社会にインパクトを与えていく世界観に夢中になっている自分がいた。

当時はまだ、就職するならベンチャー企業に飛び込むよりも、「成長を支える側」に回りたいと考えていた。経済やお金の流れに関心があり、ちょうど日経新聞で「ベンチャーキャピタル(以下、VC)」の存在を知り、就職活動でもVCを受けてみることにする。

しかし、当時の業界は今以上に狭き門だった。ほかにもいくつか金融系の企業へ挑戦したが、結果として納得のいく進路は見つからず、改めて自分がこの先どうしたいのかを考え直していた。

「大学1年生の時に自分が好きなものに出会ったという感覚と、VCが面白そうだと思った時の感覚を大事にしたいと思って、もう少し学びたいというところから大学院進学を調べはじめたんです」

大学のゼミの教授に相談したり、ビジネススクールの教授にアポを取って話を聞きに行ったりしながら、最終的に北海道大学大学院でVCを研究していた教授の元で研究する道を選ぶことにした。

「当時は今で言う『ハンズオン』のように、VCが投資先に深く入り込んで経営支援をするというスタイルが、国内にまだほとんどない時代だったんですよね。米国のVCの事例を調べていくなかで、お金を出すだけじゃない、こういう支援が自分はやりたいんだなと思って。でも、それなら日本のVCでは難しいのかもしれないとか、いろいろ悶々と考えていた時期でした」

大学院で得られたものは、研究からの学びだけではない。学び直しとして大学院に通っていた地場の中堅企業の経営者たちと対話できたことも大きかった。

「あるとき『野村君は何をやりたいの?』という話になって、実はハンズオンができるVCをやることを考えていると話したら、『それはまず自分で会社やらないと無理だね』と言われて、たしかにそうだなと思ったんです」

経営のことを全く分かっていない状態で、経営の支援はできない。書籍や論文を読んでも、米国では自分でスタートアップを立ち上げた経験のある人が、のちにVCとして支援する側に回るというケースが多いようだった。

では、事業をつくり経営を知るには何が近道か。経営の大先輩いわく、結局何をやるにも必要になるのはお金であり、経営者はお金を引っ張って来れるようになる必要がある。そのためには、営業力がなければ難しいという意見をもらった。

「営業という職種をやらないとお金が引っ張れない、お金が引っ張れないと事業ができない、事業ができないとVCもできないと、自分の中で腑に落ちて。じゃあ、セールスをやろうと、当時はITが急速に伸びていたのでIT×セールスという軸で探しはじめたんです。なかでもワークスアプリケーションズは、ベンチャーで新卒採用があり、インターンも『ここなら自分の実力が上がるな』と思える刺激的な体験だったので、入社を決めました」

1年目は新規事業の部署に配属され、事業が形になっていくプロセスに揉まれながら鍛えられた。3年目からはセールスとして働き、やがて昇格していくなかで多くを学び、個人や組織として数字を出すための体系的なスキルや経験は得られたという感覚があったので、事業づくりができる環境への転職を考えはじめた。

「当時CEOだった牧野さんに辞めるという意思を伝えたら、『お前は何をやりたいんだ』と聞かれて。事業をつくりたいという話をしたら、『セールスだけをやれと言ったことはない、社内で事業に繋がる芽を見つけてやればいいんじゃないか』と言われたんです」

転職し、ゼロからキャッチアップしていくとなると2~3年はかかる。それよりノーリスクかつ信用貯金も使える状態で、今すぐ新規事業を始められるなら、その方がいいのではないかという助言をもらい、たしかにそうだと納得する。

そこからいろいろな事業の方向性を模索しつつ、最終的に既存顧客のアップセルやクロスセルに特化したセールスチームを立ち上げていくことになった。

「それまでの僕はずっと新規顧客を担当していたこともあって、顧客のトラブル対応などにはかなり苦手意識があったんですよね。ただ、社内に『トラブル対応となれば自分が行きます』というスタンスの大先輩がいて、詳しく話を聞いたんです。そしたら、トラブルを乗り越えたときこそ顧客と深い信頼関係が構築できるから、一番売りやすくなるんだよという話をされていて」

当時社内では、どれだけ新規の契約を取れるかが価値として比重が置かれていたため、既存顧客へのフォローに関しては全くの未整備だった。しかし、だからこそ積極的に関係構築していくことで、インパクトを生み出せる余地があると考えた。

実際、満足度が低い状態の顧客とも真摯に向き合い、時間をかけて状況を紐解いていくことで、次第に顧客からの見る目が変わっていく手応えがあった。

「結局、顧客に満足してもらえると、『次はこんなプロジェクトも一緒にどうですか』と話が広がりやすくなる。当時、社内で新製品をリリースするタイミングが何度かあったのですが、既に関係性ができていた顧客が『一緒にやろう』とすぐに応えてくれて。そのおかげで新規プロダクトの立ち上がりが加速して、事業も成長していったんです。そのダイナミズムを自分たちの手で生み出せたことは大きなやりがいでしたし、チームで走りきったという実感もありました」

関係を修復できた顧客とは、気づけば仕事を越えて、その後の人生でも付き合いが続くような信頼を築けたこともあった。既存顧客にこそ目を向け、丁寧に向き合う価値がある。頭では理解していても、徹底できている人や企業は意外に多くない。そんな風に、世の中には見落とされがちな真実があるのだと実感できたことも、自分にとっては大きな収穫だった。

社内の新規事業が軌道に乗り、一定の成果を得たあとは、さらに目線を上げるべく北米事業立ち上げに手を挙げた。海外市場という未開拓の領域で、より0→1に近い感覚をつかめると思ったからだ。しかし、いざ踏み出すと、国境を超えてビジネスをする難しさをすぐに思い知らされることになった。

「日本と同じようなテーマをそのまま米国で展開しようとしていたのですが、やはり国が違うと全く通用しなくて。同じ事業の延長ではなく、ゼロからその国に合ったスタートアップを立ち上げるぐらいの気持ちでやる必要があると、行ってみて痛感しました。どれだけ現地に『合わせられるか』という次元ではなくて、そもそも勝負の土俵から違う。そういう感覚を、振り返ってようやく理解したという感じです」

現地では2年半を過ごし、最終的に事業を撤退することが決まった。最後の約半年間は、各所への対応に追われながらの撤退戦となる。もちろん現地で雇用したメンバーの解雇も避けられず、責任者としての力不足を痛感する時間となった。

「最終的には、やはり顧客がいらっしゃるので、できるだけ迷惑をかけない状態でクローズすることが重要で、きちんとそこまでやりきろうと。米国は訴訟社会でもあるので、その辺も考慮しながら慎重に進めていきました」

どのプロセスでも大変さを味わったが、やりきった経験は財産と捉え、新たなキャリアを模索するようになる。やはりもう一度0→1に挑戦したいと思い、今度は国内スタートアップを中心に新天地を探した。

ご縁があり入社を決めたのは、顧客体験(CX)向上を支援するCXプラットフォーム「KARTE」を中心に事業を展開するプレイドだった。

「プレイドは当時そこそこ大きい組織になっていて、僕が入った頃は60~70人くらいと0→1の規模ではなかったのですが、プロダクトが圧倒的に強く、なおかつ汎用性があって。顧客との向き合い方次第でプロダクトを幅広く活用できる可能性があり、新規事業をつくる機会がありそうだと感じ、ジョインすることを決めました」

ワークスアプリケーションズ時代、北米進出チームの仲間と

入社後は、エンタープライズ向けセールスチームの立ち上げに参画しつつ、並行して新しい事業の切り口を探していた。「KARTE」といえばデジタルマーケティングにおける活用例が代表的だが、あるとき偶然にも「カスタマーサポート目的でKARTEを使用したい」というニーズが見つかった。

「きっかけとなったのは、『顧客を大事にすることで、自分たちのビジネスがグロースしていく』という考え方を体現されている企業でした。先進的なデジタル活用にも取り組まれていたので、プレイドのプロダクトとカスタマーサポートの親和性が高いのではないかと思ってくださっていて、実証的にプロジェクトを立ち上げることにしたんです」

半年間、顧客に伴走したところ、一定の成果が見えはじめていた。もしそれが1社だけの事例であれば偶然とも思えたが、ちょうど3社続けてカスタマーサポート領域での活用例が生まれていた。その流れを見て、当時連携していたカスタマーサクセス担当である長崎大都(現 RightTouch共同代表)とも、「これは事業になるかもしれない」と話すようになっていた。

「以前立ち上げた既存顧客向けのセールスチームと、基本的な思想が通じているとも感じていて。カスタマーサポートはBtoCで顧客数も多く、違いはあるものの、構造的には共通している部分が多かった。これまで自分が大事にしてきたスタンスを、そのまま事業として形にできるのは、かなりやりがいがありましたし、大きな可能性も感じていました」

一方社内では、「KARTE」をカスタマーサポートに対応させるには、毎回かなりの人的リソースを割く必要があった。これをより多くの企業に届け、広く課題を解決していくには、一つのプロダクトとして最適化した方がいい。そう考えて経営陣にプレゼンを行い、最終的に社内起業することが決まった。

2021年12月、株式会社RightTouchを設立。顧客体験の進化こそ、事業の新たな未来を拓く――そんな信念が、挑戦の根底にある。

これまでの人生やキャリアを振り返ると、主体的に動けていたかどうかで、力の発揮や成長の度合いが大きく左右されてきたと野村は語る。

「自分のモチベーションの源泉がどこにあるのかを問い続けることは、ものすごく重要だと思っています。それができる人こそ、自分の才能をきちんと活かしきることができるんじゃないかなと」

惰性で何かを続けていると、本当は輝けたはずの才能が埋もれてしまうことがある。自分らしい道を歩むには、モチベーションの源泉がどこにあるのかを丁寧に見つめることが必要になる。そう考える背景には、「人生は有限である」という実感があるという。

「人生って、いつ終わるか分からないじゃないですか。だからこそ、たとえ道半ばだったとしても、『ものすごく楽しんだ人生だった』と思って終われた方が、きっと後悔は少ないと思うんです。そのためにも、自分が何にワクワクするのか、モチベーションの源泉を問い続けた方がいい。好きなことや、才能を活かせることにも出会いやすくなるし、もっと健やかに人生や仕事を楽しめる人が増えるんじゃないかと感じています」

自分のことを理解するのは、意外と難しい。むしろ、他人の方が自分をよく見てくれていることもある。だからこそ、人との対話を通じて、自分でも気づかなかった感情や内面に出会うことが役に立ったりもする。

「僕の中でもモチベーションは常に変化していて、『これだ』と確信している時もあれば、『違うな』と感じる時もあるんです。でも、それを常にチューニングしつづける感覚が大切で。やりたいことって、おそらく今やっていることの解像度によっても変わってくると思うんですよ。頭で考えるだけでなく、実際にやってみて気づくこともあるし、自分が本当はどこに向かいたいのかと揺れることもある。そんなとき揺れをそのままにせず、きちんと問い続けながら言語化していくことが重要なんだと思っています」

答えは一つとは限らないし、自分自身も時とともに変化しつづけている。変化しているからこそ、問い続けること自体が、きっと新しい可能性に繋がっていく。

2025.7.31

文・引田有佳/Focus On編集部

既存顧客とどう向き合うかという問題は、企業の思想が最も色濃く表れる部分かもしれない。RightTouchが語る「既存顧客は資産である」という考え方には、目先の効率だけではない、長期的な視点において自社の価値をどう育てていくかという問いを突き詰める意志がにじんでいる。

その根底には、「より良いカスタマーサポートの在り方とは何か」「何が本質的な価値なのか」を時代とともに問い続ける姿勢がある。問いながら、自分たちのスタイルや進むべき道を主体的に形づくっていく——そのプロセス自体が同社の原動力となり、事業を推進していくのだろう。

正解のない時代だからこそ、何を大切にすべきかを自ら見極め、問いを重ねながら進む。そのスタンスは、カスタマーサポートという領域を超え、多くの組織や個人にとってのヒントになるはずだ。

文・Focus On編集部

▼YouTube動画(本取材の様子をダイジェストでご覧いただけます)

カスタマーサポートこそが企業の真価を伝える|起業家 野村修平の人生に迫る

株式会社RightTouch 野村修平

代表取締役社長

東京都出身。Works Applicationsにて、Senior Vice Presidentとしてセールスチーム統轄。北米事業の副社長で立ち上げを経験、米国のデジタルの進歩を目の当たりにし、日本帰国と共に、2018年12月プレイド参画。大手企業のセールスチームリーダーを経て、RightTouchを創業。現在はセールスと採用をリード。サウナとタコスが大好物。