Focus On

松下雅征

株式会社13歳からの進路相談

代表取締役

メールアドレスで登録

or目の前の人に真摯に向き合う。だからこそ、出会える未来がある。

高度経済成長期に創業して以来、時代とともに変化するニーズをとらえながら、街づくりを支えてきた永井建設株式会社。土木工事を中心とする建設業を営む同社では、主に大型マンションの外構*や上下水道工事の施工管理を手がけてきた(*建物以外の人が歩くエリアや駐車場などのこと)。2023年に発足したADDY事業部は、建設業界ではめずらしく、女性が活躍しやすい組織としてつくられ、業務の精度と働きやすさを両立しながら新たな価値を創出している。

専務取締役の永井貴寛は、大学卒業後、大和ハウス工業株式会社に入社し、法人営業部にて物流倉庫や商業施設の開発に従事。2020年、永井建設株式会社へと入社し、2024年に専務取締役に就任した。同氏が語る「つながりの価値」とは。

目次

千葉県鎌ケ谷市に本社を構える永井建設は、昭和43年に創業した。土木工事を扱う建設会社として、長年公共インフラや民間の生活環境を下支えしてきた同社では、大型マンションの外構*や上下水道工事などの施工管理を多く手がけてきた(*建物以外の人が歩くエリアや駐車場などのこと)。

現在、専務取締役として父から経営のバトンを受け継ぎつつある永井は、同社の現在地と描く理想について語る。

「前提として、自分たちがこれをやりたい、あれをやりたいということを前面に押し出すよりは、『求められる会社』にしていきたいと考えています。そもそもなぜ仕事を受注できているかという部分に立ち返ると、何らかの思いや期待があるからこそ発注していただいているわけで、裏を返せば弊社の業務が求められているから仕事が成り立っている。だから、求められたことに真摯に応えていく会社でありたいと思っています」

より多くの人に求められる状態があるからこそ、社員は誇りや社会への貢献を実感し、やりがいを持って働くことができる。その方が人材も集まり、働きやすさにもつながっていくはずだと永井は考える。

そんな思いの一環とも言える同社の新規事業が、東京に支店を置くADDY(アディ)事業部だ。

「ADDY事業部は2023年頃に発足した事業部なのですが、もともと弊社では工事費の見積もりをする際に、図面を基にして算出する専門チームがあって、その図面の作り方が丁寧だと、取引先の方から非常に評判が良かったんです。しかも、その中心になってくれていたのが20代女性の方で。建設業界はいまだに男性のイメージが根強いなかで、良い機会だから女性が活躍する部署として事業部化しようという経緯で生まれたものなんです」

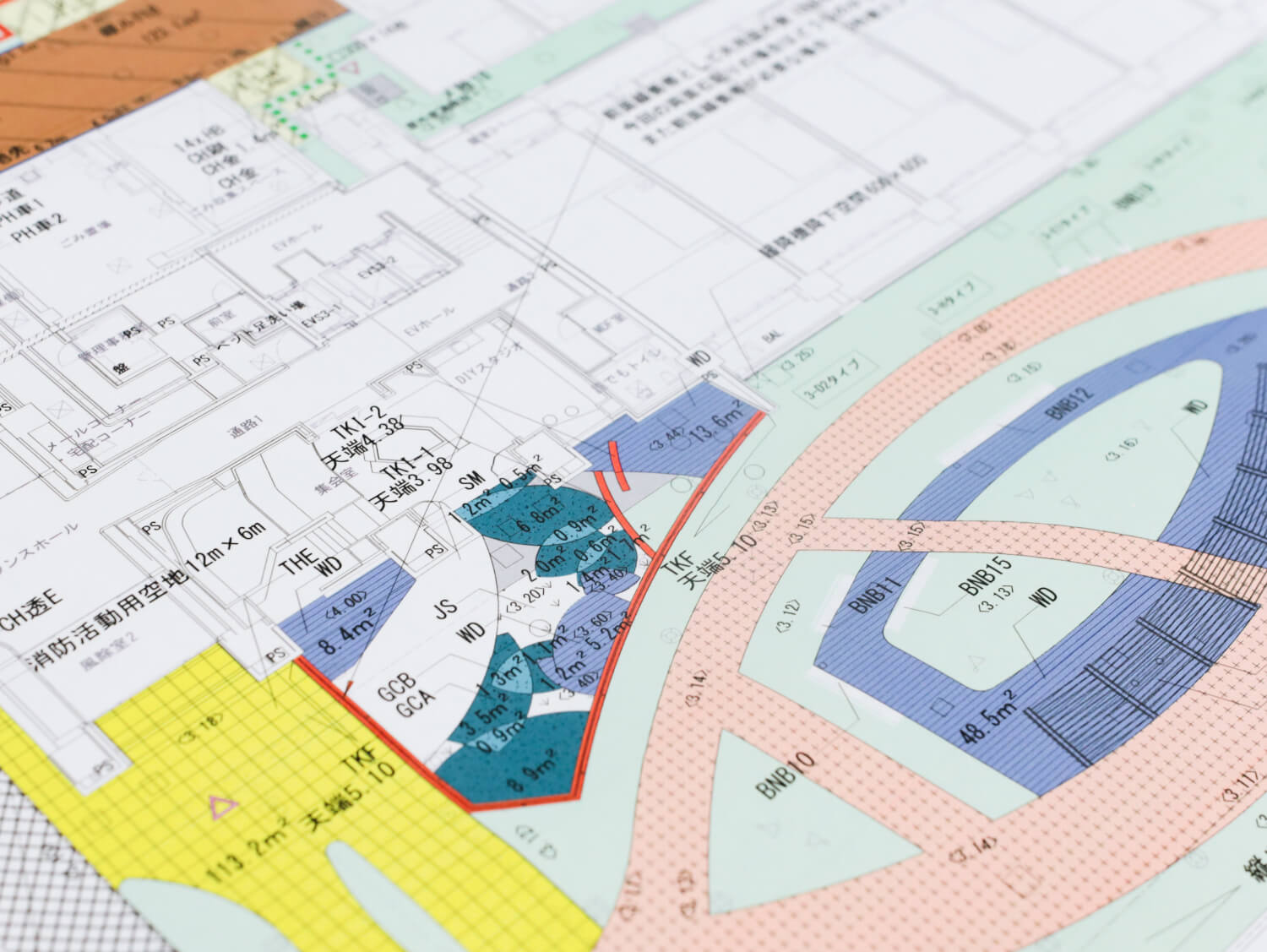

CADソフト上で、使用する素材や部材ごとに色分けされた設計図面

色ごとに面積や長さを測ることで、より適切な工事費を算出しやすくなる

図面の繊細さは、実際の工事における費用算出の繊細さと直結する。なぜこの部分はこんなに高くなるのか、逆になぜこの部分はこんなに安くなるのかなど、一つひとつが可視化されていれば、誰もがその根拠を客観的に紐解いていくことができる。その透明性こそが、同社が信頼を集める大きな強みになっている。

「他社でも図面に基づく見積もりはあるにはありますが、現場の方が『ざっくり伝わればいい』くらいの温度感でやっていることも多いんです。そもそも図面を作らずに、見積もり表だけ作って金額を出している会社の方がおそらく割合的には多いのではないかと思います。弊社の場合は、根拠図面というものをしっかり作っているので、数字の根拠が明確になることが特徴です」

現在、ADDY事業部は男女比が4:6ほどであり、特に図面を扱う細かな仕事では圧倒的に女性が活躍しているという。

ほかにも同事業部では、図面を基に現地調査へと赴き、周辺環境や諸条件を考慮した設計コンサルティングも行っている。たとえば、現場の特殊要因を事前に洗い出し、工事に際して追加で発生しそうな費用を算出したり、円滑な工事を行うための対策を提案したりする。関係各社との密な連携によって、要望を最大限汲み取りながら、細部まで行き届いた工事の実現に寄与している。

創業から約60年。今後、同社では「永井建設らしさ」をもっと突き詰めていく必要があると永井は語る。

「先代である祖父から社長を引き継いで、ここまで事業を拡大したのは父なんです。おそらく当時は社員も10名いないくらいで、売上も今の半分以下だった。それを倍以上に伸ばしてきたこれまでの歩みがあって、じゃあこれから世の中にどう還元していくか、どんな会社のカラーにしていくかを考えるフェーズに入っている。会社を守りながら自社の存在意義を見出していくことに、ここから先の僕の経営者としての役割があると思っています」

培ってきたものを守りながら、自分たちの存在価値を一層高めていく。永井建設は、これからも社会と誠実に向き合い、必要とされる存在でありつづける。

家の近くの公園に行けば、たいてい誰かがそこにいる。子どもの頃は、そうして偶然居合わせた友だちとよく遊んでいた。わざわざ約束していなくても、誰かがそこにいる安心感。「今日は誰に会えるだろう」と想像する期待感。あっという間に時間は過ぎて、気づけばいつも日が暮れている。楽しくて、当時は自然と公園に通うのが日課になっていた。

昔から、一人よりも誰かと過ごしている時間の方が好きだったと永井は振り返る。

「今もそうなのですが、一人の時間ってそんなに好きではないんですよ。食事をするときとか、どこかに出かけるとき、誰かとその時間を共有したいという気持ちがいまだに強くて。たとえば、せっかく外食するなら誰かを呼びたい、誰かと一緒に食べに行って『おいしいね』とか『この店いい感じだね』とか何かを共有したいと思うんですよね」

もしかしたら、幼少期から常にそばにいてくれた母の影響は大きいのかもしれない。父は経営の仕事で忙しかったこともあり、母と2人きりでいた時間は長い。5歳の時に妹が生まれてからは3人になったものの、幼稚園の送り迎えから家での話し相手、よくディズニーランドに連れて行ってもらった記憶まで、一貫して愛情を持って育ててもらったという。

「改めて振り返ってみると、一人で留守番する時間がほとんどなかったり、小さい頃からずっと母がそばにいてくれたことは、今の自分に何か繋がっているのかもしれないですね。隣に誰かいれば、自分の気持ちをいつでも言える。それこそ暑い、寒いとか眠いとかそういったことですら、誰かがいて常に気持ちを吐き出せる環境で育ったから、無意識にそういったものを欲している自分がいるのかもしれないです」

小学校時代、友人と

ひたすら外で遊びまわっていた小学校時代、そのまま中学に上がっても変わらない生活を想像していたが、中学は親の勧めで受験をすることになった。

どうやら地元の公立中学は荒れているからと、将来を案じて勧めてくれたようだった。よく分からないまま素直に受け入れたので、放課後は友だちと遊んだあと、夕方になると塾に行くという生活を送ることになる。

「当時勉強はすごく嫌いだったのですが、自分でも私立の中学に行こうと決めたから、どこかしらには合格しなくてはいけないなと思っていました。でも心のどこかでは、『やっぱり地元の中学で、みんなと一緒にこのまま遊んでいたい』という気持ちもあって、毎日葛藤していましたね」

いざ受験や卒業が近づくと、少しずつその選択が現実味を帯びてくる。友人たちと遊ぶ時間はどうなるのか、一人だけみんなの輪から離れることに耐えられるのか。自分でも決心したことだったので受験をやめるつもりはなかったが、それでも寂しさは隠しきれなかった。

「結局、小学校の卒業式当日にも、誰にも『僕は私立に行く』ということを言い出せなくて。その後、地元の中学の入学式では、僕だけ名前が呼ばれないわけじゃないですか。それで名簿が間違っているんじゃないかと、会場がものすごくざわついてしまったらしくて。夕方に友だちから連絡が来て、その時初めて私立に行くという話をしたので、『なんで言わなかったんだ』と驚かれましたね」

友人と過ごしている今この瞬間の価値を想うからこそ、せめて卒業の日までは一切の邪念を取り払い、ただみんなと過ごすことに集中したかった。昔から人とのつながりが何より大切で、一緒に過ごす時間をかけがえのないものだと感じる自分がいた。

2-2. 純粋に向き合う

受験して入った中学までは、地元から電車に乗って1時間ほどかかる。正直あまりこだわりはなかったので、親や塾の先生の意見に従って選んだ学校だった。入学前の印象ではグラウンドが広くて自由度が高そうだと思っていたが、実際には厳しい校則が存在する、想像とは真逆の雰囲気だった。

「最初はびっくりです。とんでもなく厳しい学校だと思って(笑)。まず髪の長さがすごく厳しく見られますし、持ち物検査も定期的にあります。カバンの中が全部ひっくり返されて、携帯とか当時だとiPodに飴やガム、漫画本も、勉強に関係のないものは全部禁止でした。そういう面での厳しさはすごかったですね」

制服の着こなしや指定の服装まで細かく決められていて、自由が制限される環境は肌に合わなかった。加えて、進学率を重視する中高一貫校で、中学から受験を見据えたカリキュラムが組まれている。幸い友人には恵まれたが、受験を終えたばかりの自分には大学なんて想像もつかず、どちらかと言えば意識の低い生徒だった。

勉強はそこそこに、当時はただ中学や地元の友人と過ごす時間の方が楽しかった。

「部活が終わって家に帰ると、夜の20時くらいになるのですが、そこから地元の友だちとよく遊んでいましたね。でも、家に帰ってからもう一回出かけるとなると、あまり親がいい顔をしないので、地元の友だちを駅に呼んで集合して、そこから直接遊びに行って。親には『電車が遅れた』とか適当な理由をつけて、地元で遊んだりしていました」

中学ではただ自由に過ごしていればよかったが、高校に上がると急に周囲の雰囲気が変わった。受験という明確な目標を前提にした話が多くなり、そんな空気の中にいるうちに、自然と自分も将来について考えるようになっていた。

「中学の終わりか高校に入ったぐらいから、『いつまでこうしてみんなとつるんでいられるんだろう』と、少しずつモヤモヤしはじめて。高校2年の頭には、大学に行くならそろそろ多少なりとも勉強しないといけないし、それこそ受験も一般入試だけではなく推薦やAO入試とか、いろいろ選び方があるじゃないですか。そういったことを本格的に考えはじめたんです」

当たり前のようにそこにあると思っていた関係や日常が、いつまでもそのまま続くわけじゃない。そんな風に客観視するようになっていくにつれ、中学では部活のキャプテンとして熱中していたバスケットボールにも、「このままでいいのか」と疑問が芽生えていった。

「少しずつ地元の友だちとは疎遠になっていったことも相まって、当時は自分の目指すべきところがよく分からなくなってしまって。部活も今まではただ楽しく夢中になっていたけれど、将来バスケットボールでご飯を食べるわけでもないし、おそらくそのままの熱量で続けていたら自分は部活動で力尽きて受験勉強をしなさそうだと思って、気持ちの整理がつかなくなって辞めてしまったんです」

今、目の前にある楽しさの先を意識してみると、これまで見えていなかった現実が見えてきた。本当は部活も引退までやりきりたかったが、将来について考えはじめてしまった今、その悩みを抱えたまま続けるのは何かが違うと思った。

向き合うなら純粋な気持ちで、本心から望んだことをする方がいい。そうして初めて、目の前の人や物事と真摯に向き合い、大切にできるような気がした。

「本当に部活を辞めるということは僕の中で大きな決断で、『辞めた結果、大学に受かりませんでした』ではシャレにならないと思ったんですよね。そこからは希望通りの大学に行けるよう、ある程度きちんと勉強するようになりました。しかも、ただ大学に行くだけではなくて、4年間勉強しないと卒業はできないから、じゃあ大学で何を学ぶのか、自分は将来何をやりたいのかを、一度立ち止まって考えはじめたのが高校3年の頭ぐらいでした」

改めて考えてみたものの、具体的にやりたい仕事は分からなかった。ただ、唯一思い浮かぶのは、父が会社を営む建設業だった。それを糸口に、ひとまず建築系の学科を目指すことにする。とはいえ、まだ意思は定まりきっていなかったので、できるだけ幅広い道を残しておきたいとも思い、理系の学部であることはちょうどよかった。

迷いながらも、どう生きるかという問いに向き合う。自分と周りの人だけでなく、その先にある社会の姿が少しずつ輪郭を持ちはじめた時期だった。

無事に大学に合格したあとは、入学後に偶然知り合いに誘われたことをきっかけに、スターバックスコーヒーでアルバイトを始めた。カフェはもちろん、接客業自体初めてだったが、すぐにやりがいを感じるようになった。

「誰かと何かを喋っている時間がすごく楽しかったですし、接客が好きだったんですよね。当時よく後輩にも言っていたのですが、喋っているだけでお金がもらえるなんて、こんなに楽な仕事はないぞと。コーヒーを作って出すことは当たり前として、喋りは100人いたら100人で違う会話が生まれるから、ある意味その会話こそが仕事だと思っていて。それくらいカフェで働いたこと自体より、カフェという場所を通じて接客をする楽しさが印象に残っていますね」

定期的に来店してくれる人は、お互い意外と記憶に残る。ちょっとした雑談を振ってみると会話が広がって、それを繰り返すうち気心の知れた友人のように話せるようになったりもする。実際、常連さんとはシフトが終わったあと、一緒に飲みに行くこともよくあった。

「この人はこんな良いところがあるんだなとか、こんな面白い一面があるんだなと知ることができると嬉しくて。どうすれば仲良くなれるかというのも、自然と考えていますね。たとえその日限りの出会いでも、何か次につながらないかなということを常に考えています」

接客を通じて、人との会話を楽しむ。それによって、ただコーヒーを作って売るだけでは終わらずに、お客様にとってもプラスになるような体験を残すことができる。自分が好きで得意なことが仕事で価値になるのなら、それ以上に嬉しいことはない。

ほかにもアルバイトは、初めて社会というものを意識する体験でもあった。基本的なマナーや言葉遣い、身だしなみに始まって、相手のちょっとした仕草から感情を察したり、一歩先に動く気遣いなど、高い接客スキルを持つ先輩たちから学ぶことは多かった。

「最初の2~3か月は毎日怒られたり注意されたりして、結構きつかったですね。でも、周りのメンバーがいたから頑張れましたし、最終的には4年間楽しく続けられた。だから、おそらくスタバでバイトを始める前と卒業した4年後を比べると、大げさかもしれないですが精神面で成長できたのではないかと思います。そこで得た人間力のようなものは、今にも活きていると思っています」

自分本位ではなく、常に相手本位で考えること。当時はまだまだそれが足りないのだと自覚した。一時期、ディズニーランドでもアルバイトをしていたが、笑顔での接客など共通点が多く、それほど苦戦せずに働くことができたのは、やはりカフェでの経験のおかげだった。

大学時代、アルバイト先の仲間と

アルバイトに夢中になっていたこともあり、大学の講義はいつでも真面目に取り組めたわけじゃない。しかし、4年間建築系の学問や知識に触れてみて、「つまらない」と感じる瞬間が一度もなかったことは、就職活動でも自分の背中を押してくれた。

「大学4年の時に振り返ってみて、おそらく自分は建築が好きなんだなと思ったんです。だから、ここまでなんだかんだ苦に思わずやってこられたんだろうなと気がついて、逆に就職活動では建築不動産系の会社しか受けませんでした。ほぼほぼ将来の進路は絞れていたので、結果的にすごく良かったですね」

いわゆる図面を書いたり、模型を作ったりする設計の授業から、材料について学ぶ授業、建物の構造を扱う授業まで、一口に建築といっても学ぶ領域は幅広い。なかでも特に面白いと感じたのは、現在の仕事にも近い工事系、つまり「実際に建てること」に関する授業だった。

「たとえば、建物を作っている途中で1か所間違いがあってやり直した部分とか、ぱっと見では分からないし問題にもならなかったけれど、後々になって工事に携わった人同士で『あの時こうだったよね』と笑い話にできたりする。おそらくそういった部分に面白さを見出していて。建物が目に見えてできあがっていく過程は分かりやすさもありますし、誰かが『これを作りたい』と思ったものを自分が携わって実現させてあげられる部分にも、魅力を感じていましたね」

工事系分野に強い大学だったこともあり、就職活動では大手ゼネコンから最初に内定が出た。だが、考えれば考えるほど、自由度の高い働き方が自分の性には合っていると感じるようになり、「いつかは独立して起業したい」という思いが徐々に強くなっていた。

そのためには、まずは大きな企業に身を置いて、さまざまな価値観を持つ人や組織に触れながら学ぶこと。それから、新卒の今だからこそ入れる環境を選び、将来の選択肢をできるだけ広げておくことが良さそうだと考えた。最終的には、建設不動産業界の中でも川上の立場にある大手デベロッパーの選考を受け、大和ハウス工業株式会社への入社を決めた。

「入社後は法人営業部に配属されて、物流倉庫や商業施設の開発を担当していました。ただ、思った以上に泥臭いし、地道な仕事だなとは感じましたね。たとえば、広大な農地に今風のかっこいい工場を建てるのですが、土地の段階はあくまで畑なんです。畑作業をしている地主のおじいさんのところに自分も長靴を履いて行って、蚊に刺されながら畑作業を手伝ったり、一緒にお茶を飲んだりしながら信頼を築いて交渉したりする。でも、学生時代の接客経験はそこで活きてきて、人と話している時間は全く苦ではなかったですね」

テレビCMで描かれるようなキラキラとした不動産開発の世界も、笑顔を届けるカフェやテーマパークも、舞台裏では、相手を思いながら地道に努力を重ねる人たちによって支えられている。当たり前のことかもしれないが、仕事や社会の土台となるものを肌で感じることができたような気がした。

いずれ独立することを見据えつつ、当時は建設不動産に限らず、視野は広く持っておきたいと思っていた。営業をしていると、さまざまな人や企業に出会う。そのうちどこから可能性が広がるかは分からないからこそ、常に「何かにつながるかもしれない」と意識しながら働いていた。

「いつかは自分で会社を経営したいということは、入社1年目から思っていたので、会う人会う人、何かつながるご縁はないかと常に探していましたね。『人脈』と言うとあまり良い表現ではないですが、結果的にはかなり顔が広がって。人づてで仕事を紹介してもらったり、全く別業界の人ともお付き合いさせていただいたりしていました」

3年ほど働いた頃には、そろそろ独立して次の挑戦を始めようかと考えていた。できるだけ早く踏み出した方が、失敗しても立て直しやすいのではないかと思い、具体的に準備を進めていた事業もあった。

しかしそんな折、父から「辞めて何か始めるつもりなら、うちに来るのはどうか」と相談を受けた。これまで父の会社について何か言われたことは一度もなかったが、どうやら社内で後継者問題が議論された際、「息子さんが同業にいるなら、入ってもらうのはどうか」と既存社員から声が挙がったようだった。

株式会社である以上、血縁者だからといって必ず継がなくてはいけないわけではないし、あくまで人材登用は総合的な要素を踏まえて判断すべきものだが、一つの選択肢として浮かび上がってきた声だということだった。

「父としても悩んでいるなかで、息子が自分で何かやろうとしているなら試しに聞いてみようかなぐらいだったと思います。だから、父からは『入ってくれ』と言われたわけではなくて、あくまで『どう?』という問いかけだったんですよね。やるならきちんとやる必要があるし、生半可な思いでは引き受けられないので、そこから僕も1~2か月悩んで。いずれ会社を経営するなら、0から1にするより基盤があるなかで挑戦した方が早いだろうという思いもあって、入社したいという意思を父に伝えました」

2020年、永井建設株式会社へと入社した。社長の息子としてではなく、まずは転職1年目の気持ちで、一から会社や現場を知っていくつもりで飛び込んだ。一つひとつ業務を学んでいくと同時に、既にある組織の中で自分に求められる役割とは何なのか、模索しながら働いていた。

3~4年ほど経つと、業務にはあらかた慣れてきた。ただ、経営者になるという自信や覚悟のようなものは、まだどこか定まりきっていなかった。そんな自分に前に進むきっかけを与えてくれたのは、やはり人とのつながりであり、出会いだった。

「プライベートのつながりで、とあるファッションブランドのミラノ・コレクションに招待していただいたんです。そこで、そのブランドの日本法人代表の方と初めてお会いして、人としてすごく刺激を受けたんですよ」

第一印象は、誰もが知る有名なブランドの経営者でありながら、とにかく自由度の高い人だということだった。衝撃を受け、直感的にこんな人と話せる機会はおそらく二度とないと思い、気づけば「もっとお話が聞きたいです」と飲みに誘っていた。

結局、その日は朝まで飲み交わし、仕事や人生についてさまざまな話に耳を傾けた。

「仕事上の立場はあるけれど、あくまで一人の人間として発言している。でも、その言葉の中にはきちんと部下や取引先のことを考えている心も見えて、一見するとただ無邪気に話しているように見えるのですが、すごくいろいろなことを考えて発言している人なんだなと感じたんです。だからこそ、今の立場にいるんだろうなとも思えたし、初めて『かっこいい、こんな社長になりたい』と強く思ったんですよね」

若くして起業して、紆余曲折を経て現在に至るまでの人生や、仕事とプライベートそれぞれに対する自分なりの信条、実際に初めて経営に携わることになった時の感情や覚悟まで、どれも今の自分には糧になる話ばかりだった。

振り返ってみれば、その日を境に目指すべき経営者像が明確になり、自分の中にあるいろいろな感情が解消できたような感覚だった。

「とはいえ、やっぱり相手はアパレル業界の日本法人代表で、僕は建築業界に身を置いていたので、直接真似できる部分はほとんどなかったんですよね。じゃあ、あの人はこう言っていたけれど、自分の会社だったらどう置き換えられるんだろう、どういう形に変わるんだろうということを、それ以来考えるようになりました」

人が何を思って働いているのか、目の前の仕事に対してどんな考えを持っているのか。持ち合わせている経験や知識が万全ではなくても、周囲の声に耳を傾けながら、誰より吸い上げていけばいい。そう思えたことで、心のどこかにあった迷いもなくなっていた。

人を大切にし、人の思いに応えていく経営。自分なりの理想を持って、覚悟とともに歩んでいくことにした。

永井建設で働くメンバーと

自由度の高い会社を運営しようとしても、その自由度についてきてくれる「人」がいなければ会社は成り立たない。だから、自分なりの考えを持ちながらも、自分本位に陥らず、常に「相手にとってどうか」を考える姿勢が必要だ。そうして人とのつながりを大切にすることでこそ、人も企業も成長の機会を得られるのではないかと永井は語る。

人生において最も大切なものは何かという問いにも、「人とのつながり」を挙げる。

「やっぱり人とのつながりが1番ですかね。それを大切にするためには、自分の話を伝えることよりも、相手の話にきちんと耳を傾けて、相手を理解しようとする姿勢が必要だと思っています。それによって関係性が深まったり、心を開いてもらいやすくなったりする。人を理解することは、常に意識していますね」

まずは、相手を理解する。自分の話をすることが好きな人もいれば、人の話を聞く方が好きな人、あるいは議論のようなやりとりを好む人もいるだろう。相手がどんなコミュニケーションや話題を好むのか、自然と考えてみるだけで関係性は変わっていく。

何か意見を伝える必要があるときも、まずは相手の話を聞くよう意識する。そのうえで自分の意見や考えを開示して、最終的な着地点を見つけていくようにしているという。

「人とのつながりが可能性を広げてくれるという実感はすごくあります。たとえば、自社だけではどうにもならない仕事でも、他社や異業種の方と相談したり、協力し合ったりすることで解決できることがある。『三人寄れば文殊の知恵』ということわざもありますが、つながりがあるからこそ、自分の夢や挑戦が実現に近づくのではないかと思っています」

組織を動かすのは、仕組みではなく人の力だ。互いを理解し合い、つながりを深めた先にこそ、企業の新たな可能性は拓かれていく。

2025.8.29

文・引田有佳/Focus On編集部

誰かと出会い、言葉を交わし、そこから何かを受け取る。それをただの記憶で終わらせず、自分の中で咀嚼し、行動や考え方に還元していくことを大切にする――そんな姿勢が、永井氏の中ではごく自然に根づいている。

たとえば、学生時代の接客経験も、営業マンとして泥臭く人と向き合った時間も、幼い頃のささやかな感情さえも、ただ流れていくものではなく今の経営観へとつながっている。

目の前の人を理解し、まずは与えることを考える。そこから信頼を築き、必要とされる存在としての在り方を丁寧に形作っていく。人を大切にするという、シンプルでありながら普遍の原則を起点とする永井建設の連鎖は、確実に人や社会を動かしていくのだろう。

文・Focus On編集部

▼YouTube動画(本取材の様子をダイジェストでご覧いただけます)

「建設会社としての存在価値」を問い直し、次の時代へ|経営者 永井貴寛の人生に迫る

永井建設株式会社 永井貴寛

専務取締役

千葉県出身。大学卒業後、大和ハウス工業株式会社に入社し、法人営業部にて物流倉庫や商業施設の開発に従事。2020年に永井建設株式会社へと入社した。2024年、専務取締役に就任。