Focus On

下崎守朗

ヴィアゲート株式会社

代表取締役CEO

メールアドレスで登録

or先の読めない時代だからこそ、感性で選んだ道を正解にする意味がある。

「フェアで持続可能な、誇れるモノづくりを。」というミッションを掲げ、日本の基幹産業である製造業の課題解決に挑んでいく匠技研工業株式会社。同社が開発・提供する工場経営DXシステム「匠フォース」は、図面管理から原価計算までを一元化したAIソリューションとして、生産性向上・技術承継・適正取引を支援する。アナログで非効率な製造現場のAIトランスフォーメーション(AX)を推進し、伝統の継承と先端テクノロジーの融合による産業変革の旗振り役として注目されている。

代表取締役の前田将太は、東京大学法学部卒業後、同大学院在学中の2020年2月、同期とともに匠技研工業株式会社(旧 株式会社LeadX)を共同創業した。同氏が語る「意思決定の軸」とは。

目次

どんなに優れた技術や企業努力があったとしても、適正な利益を生み出せなければ収益は伸ばせない。コストダウンの名のもとに、本来価値あるものすら安く買い叩かれる。そんな世界では賃上げや設備投資は難しく、デフレから抜け出せないばかりか、いずれ事業の存続すら危うくなっていく。

そんな製造業の現実に向き合う覚悟を、同社のミッションには込めていると前田は語る。

「製造業の現場で働く方々の努力が、きちんと報われる世界をつくること。それこそが『フェアネス』であり、持続可能性に繋がるだろうと考えています。また、技術承継や事業承継などの観点でも、日本の優れた技術を後世にしっかりと残していく。製造業は日本の基幹産業であり、まだまだこれから発展していくという思いも込めて、『持続可能性』という言葉を入れています」

付加価値がきちんと評価され、価格に転嫁されることで、適切な対価が返ってくる構造をつくる。それは技術を守ることであると同時に、働く人の誇りを守ることでもある。

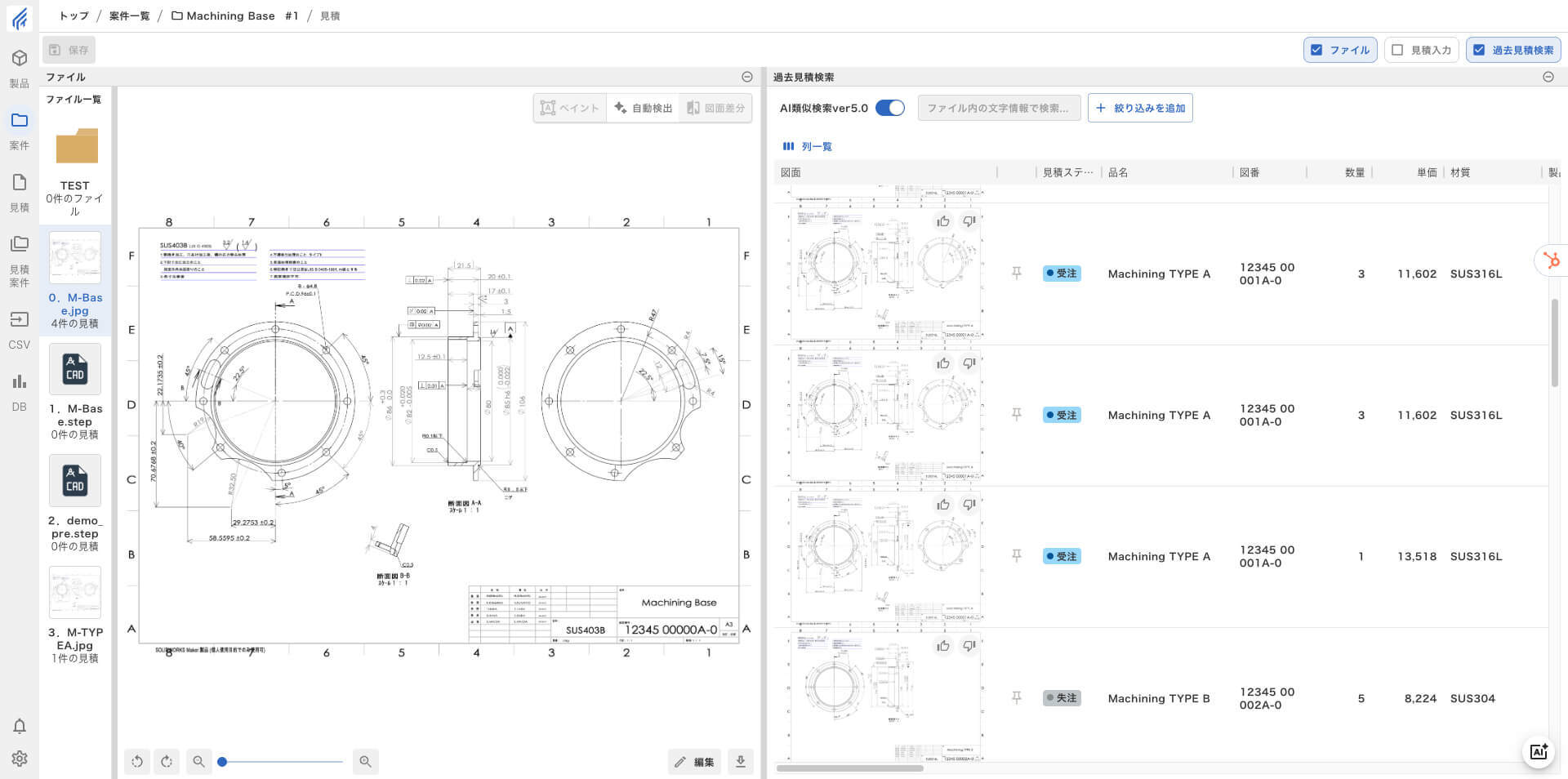

同社が展開する製造業向け向け工場経営DXシステム「匠フォース」は、過去案件の見積・図面データや属人化していたノウハウなどをデジタル化し、根拠に基づく適正価格での見積を支援する。単なる業務効率化にとどまらず、「利益体質な経営」や「技術承継」の実現に寄与することで、製造業が直面している壁を打ち破ろうとするサービスだ。

「実は、単純に過去の図面や見積をデータ移行するだけだと、参考にならないケースは多いんです。だからこそ、導入前の段階からいわゆる『標準原価』と呼ばれる、社内で原価計算の指標となるルールを作るところから支援しています。そうすることで材料費の値上げなどにも対応しやすくなりますし、信用に足る見積データが貯まっていくことで、半年~1年と使っていただいたときに振り返って参照し、より精度の高い見積ができるようになっていきます」

「匠フォース」の画面イメージ

ITツールに馴染みのない中小企業やサプライヤー企業が、テクノロジーを活用した真の経営変革に踏み出せるようにする。匠技研工業が見据えるゴールは、サービスを導入することの先にある。無理なく段階を踏みながら製造現場のDXを成し遂げる、そのプロセスに寄り添っていくことも、同社が大切にするスタンスの一つであるという。

「やはり、お客様にとっての良き伴走者でありたいと思っています。非効率に見える業務にも、それぞれ歴史や理由があって今に残っている。そうした背景に敬意を払いながら、一緒に悩み、課題を解いていく。DXやAIの知識は調べれば得ることができますが、実際に現場を変えていくというところにエネルギーがかかる。だからこそ、成果に向けて伴走する存在が必要だと思っていて、その役割を弊社がどれだけ担えるかが重要だと考えています」

「匠フォース」の導入は、いわば匠の技術をデジタル上の資産へと変えていく作業でもある。これまで熟練者の頭の中にしかなかった貴重な知見やノウハウが可視化され、事業承継や人材育成にも活用できるようになる。

さらに同社では、今後あらゆる産業に影響を与えるであろうAIの進化も見据えている。「匠フォース」を使うことで、企業の内部にAIが学習可能な良質なデータが蓄積されていく。これにより、将来的にAIの技術が飛躍的に進化した際にも、製造業の現場がその恩恵を享受できる、いわゆる「AI-Ready」な状態をつくることを目指しているという。

「『匠フォース』を通じて、製造業のお客様にはAI活用におけるトップランナーになっていただきたいと考えています。製造業には、これまで扱いが難しかった『非構造化データ』が膨大に眠っていて、それすらAIが活かせるようになれば、ものすごく大きなポテンシャルがある。まだ誰も正解を導き出せていない領域だからこそ、弊社がAIトランスフォーメーション(AX)を牽引していきたいと思っています」

1社1社の変革プロセスに向き合いながら、同時にシームレスな企業間連携を実現するインフラとしての役割も果たす。サプライチェーン全体の効率化を進めつつ、将来的には同社自身がモノづくりを担い、マーケットの拡張にも寄与していく。

日本の製造業が再び世界に飛躍できるよう、匠技研工業は常に一歩先の未来を見据え、変革をリードしつづける。

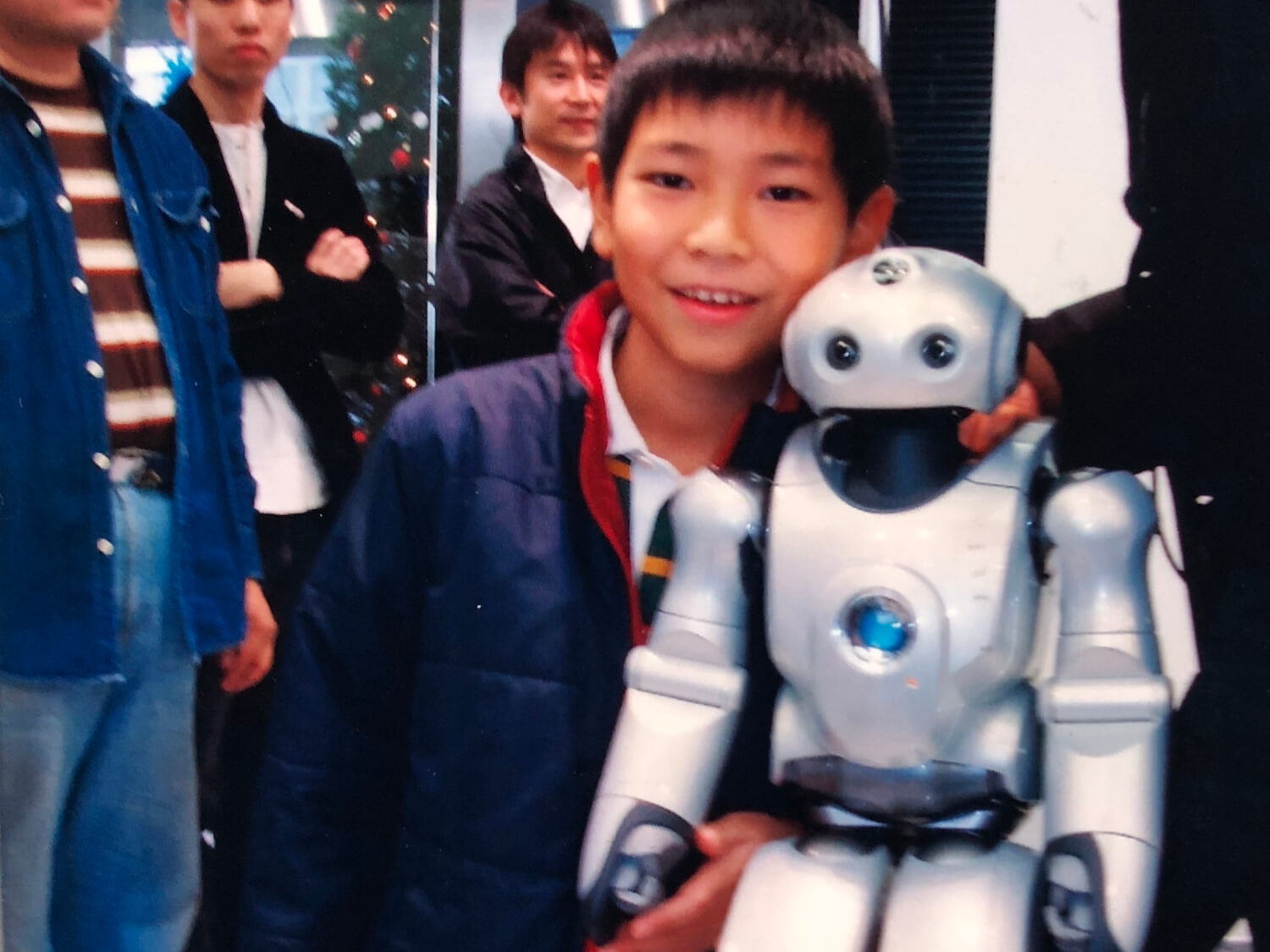

電車や飛行機、車の車種を覚えたり、ロボットについて博物館で学んだり、いわゆる「メカっぽいもの」には一通り心奪われていた少年時代、興味が向く物事には自由に触れさせてもらえる環境があったと前田は振り返る。

「父親が割といつもやりたいことを応援してくれていて、行きたいところがあったら行きなさいとか、やりたいことがあれば自分で好きに選びなさいという感じで、昔から後押ししてくれるようなところがあったかなと思っています」

法曹家系で、父も祖父も弁護士だった。正義感が強く、「弱きを守る」を体現するようだった祖父は、子どもから見ても厳しい人だった。当時としてはまだ新しかった企業内弁護士という道を選んだ父に対しても、祖父は最後まで反対していたようだ。もしかしたら、そんな風に厳しく育てられたからこそ、父は自分の子どもには自由を与えたかったのかもしれない。

「やりたい」という意思を否定せず、気づけば何かと機会を作ってくれた両親の影響は、おそらく大きい。ほかにも家族にまつわる思い出と言えば、毎年夏に連れて行ってもらった静岡県の西伊豆がある。

「そこには東京大学の体育会の寮があって、父が野球部のOBだったこともあり、僕が3歳ぐらいの頃から毎年2週間ほど滞在していたんです。基本的には東大の学生やOB、その家族が宿泊しているのですが、すごく面白くて自由な大人たちがたくさんいる印象で。特に、夏は学生が企画するイベントがいろいろ運営されていて、遠泳大会をしたり、大人はお酒を飲みながらみんなで岬を散歩したり。今でも夏に1~2泊しに行くくらい、いろいろな刺激をもらえる場所ですね」

伊豆半島の西海岸、富士山を望む御浜岬の先端近くにあるその場所は、「戸田(へだ)寮」の名前で親しまれている。四方を穏やかな海と砂浜に囲まれ、110年以上変わらず松林の中に佇んできた。

昼には海水浴や魚釣り、夜になれば明るい星空と夜光虫が輝く水面を楽しめる。学生によって代わる代わる企画される寮祭もあり、毎年訪れても飽きることがない。自由研究の題材を探すならうってつけと言えるくらい、自然や人との出会いを満喫することができ、同時にどこか故郷のような感覚にも包まれる場所だった。

幼少期

「戸田寮での体験は、自分の知的好奇心を深める大きなきっかけになったように思います。昔から何か気になったら自分で試してみたいとか、実際にやってみないと納得できない性格で。今、匠技研のバリューの一つにも『現場・現物・現実』を掲げているのですが、やはり手触り感のあるものをやりたいとか、直接現場で認識できるものを大切にしていきたいという思いがありますね」

当時から、自分で旗を掲げて何かを始めることが好きだった。小学校4年生の時には、社会の授業でダムと水力発電の仕組みを習ったことをきっかけに、「自分もダムを作りたい」と思い立ち、みんなを巻き込んで学校の裏山にダムを作ったことがある。

ほかにも稲作について習った際は、クラス全員で「稲作プロジェクト」を立ち上げた。プール裏の空き地に目をつけて、副校長先生に直談判して貸してもらい、最終的には米として収穫するまでをやりきった。

「無我夢中でやりたいことをやっていただけですが、シンプルに楽しかったですね。友だちの知り合いが農家だったので、もらってきた苗を植えて、育てて、収穫して。みんなで飯盒炊飯をして食べるまで、一通りやったことを覚えています」

幸いにも、学力より人間力や胆力のようなものを重視する学校だった。勉強はどちらかと言えば義務的にこなす感覚で、それよりずっと、課外活動に夢中になっていた。

「当時通っていた筑波大学附属小学校というところが結構自由な校風で、子どもたちのやりたいことをあまり否定せず、むしろ応援してくれるような学校だったんです。そこでもし、『そんな勝手なことをやるんじゃない』と言われていたら芽が摘まれていたのかもしれないので、ありがたかったと思います。毎日すごく楽しかったですし、そういった環境で過ごしたことが、なんだかんだ原体験としても大きかった気がしますね」

小さな挑戦を応援してくれる大人たちに囲まれ、成功体験を重ねられたことは、振り返れば何よりの財産だった。中学に上がってからも、生徒会長として公約を掲げて実現したりと、自然とリーダーシップを取るようになっていく。環境に支えられた幸運は、大人になるほど深く実感できるものだった。

小学校時代、「稲作プロジェクト」での様子

2-2. 感性が先、ロジックがあと

高校時代は勉強はあまりせず、ひたすらやりたかった野球に打ち込んでいた。そんな生徒が大学受験では「東大一本で勝負する」と言い出したのだから、先生たちが驚いたのも無理はない。たしかに直感で選んだ部分もあった。けれど、自分の中では「退路を断つからこそ集中できる」という考えがあったし、父も背中を押してくれた。

当時はどこか、「人が選ばない道」そのものに惹かれていたのかもしれない。

「東大に入るという選択肢自体が世間一般ではマイノリティだと思っていたし、そもそも通っていた高校でも、学年全体が240人くらいいる中で、同期で東大に進んだ人は7人しかいなかった。選択肢として人が選ばなさそうなものや、マイノリティなものを面白いと感じてきた節があって、そこが自分の中で一貫しているのかもしれません」

最後の最後まで模試はD判定。しかし、直前に成果が見えはじめ、運にも助けられたりしながら受験は突破した。人が選ばない道には、予測できない面白さがある。思えば、昔から「将来は弁護士になる」と考えてきたこともそうだった。

「父や祖父が弁護士で、それ以外の選択肢をあまり知らなかったということもありますが、子どもからすると『弁護士』という将来の夢はものすごくマイノリティな選択で、そこに明確な意思や根拠があったわけではないんですよね。それが大学で法学部に入ったら、ほぼ全員が弁護士か官僚を目指しているという環境で、『もはや自分が弁護士にならなくてもいいんじゃないか』と思ったのは、おそらくマジョリティが変わったからという部分はある気がしています」

法学部から弁護士になる人は多いが、起業する人は少ない。だからこそ、のちに出会った起業という選択肢にワクワクしたのかもしれない。なぜ、その道を選ぶのか。ロジックで説明することはできるが、はじまりには間違いなく自分の直感がある。

「今も初対面の人には、割とロジカルなタイプだと思われることが多いのですが、本質的にはおそらく感性寄りというか、パッション寄りなタイプなんじゃないかと思っていて。ロジカルに説明するのが苦手なわけではないですし、やろうと思えばできるのですが、最終的に何に揺り動かされて意思決定しているか、人生を決めているかというと、やはり感情や感性が先にあって、そこから逆算してロジックを組み立てているんじゃないかと思うんです」

まず「面白そう」と心が動くものに飛び込んでみる。感性が先にあり、ロジックはあとからついてくる。どちらが正しいという話ではなく、どちらも共存しているからこそ納得できる。気づけばそれが、自分にとって自然な意思決定のスタイルになっていた。

大学でも、何かしら体育会には入りたいと考えていた。東大の名前を背負ってスポーツの世界で戦うことへの憧れもあった。ただ、どうせやるなら新しいことを始めてみるのもいいかもしれないと考え、ラクロス部を選ぶことにした。

「野球は攻守が完全に分かれているので、もっとフィールドで入り乱れるスポーツも面白いかなと思って。それに、東大の中でもラクロス部は全国レベルの強豪で、関東1部リーグに所属しているし優勝や準優勝の実績もある。そういうチームに身を置いて、大会に挑戦していくのはきっと楽しいだろうと思ったんです」

厳しい練習に耐えながら、学生日本一というミッションに全員で向かっていく。体育会らしい独特のカルチャーと、先輩たちから引き継がれる歴史を肌で感じながら、日々夢中でラクロスをした。

充実した時間を過ごすと同時に、そこではのちに匠技研工業を共同創業することになる井坂星南(現 取締役CTO)や、原崇文(現 取締役CBO)との出会いもあった。同期である2人とは、苦楽をともにするうちに互いを理解し、いつしか3人で意気投合するようになっていった。

「視座が高い友人や、面白い友人をたくさん持つことができたのは、東大に入って良かったと思うことの1つですね。逆に言うと、もっとそこに全振りしても良かったのかもしれません。部活をやっていると、どうしても部活のコミュニティ中心になってしまうものですが、どうせならもっと広げられるだけ広げておけば良かったとも思います」

東大ラクロス部のチームメイトと

ラクロス漬けの生活を送るなか、あっという間に4年間は過ぎた。部活を引退後は、山積みになっていた未取得の単位に追われることになる。なんとか学部を卒業し、大学院へと進む。当時はまだ法曹を志してはいたものの、どこか気持ちは定まりきらず、迷いも抱えていた。

「部活を引退したあたりから、井坂や原とは『自分たちで何かやってみるのも面白そうだね』と話していました。そんななか2人がたまたま工学部で行われていた『アントレプレナー道場』という講義の情報をキャッチしてきて、これは面白そうだと一緒に受講することにしたんです」

授業は、いわゆる起業家の養成講座のような内容だった。チーム作りからアイデア検証、資本政策などのテーマを順に学んでいきながら、スタートアップ企業や事業をつくる面白さや醍醐味に触れていく。何より刺激を受けたのは、東大OBである先輩起業家を招いた講演の数々だった。

「たとえば、アストロスケールの岡田光信さんの講義は、とても印象に残っています。まず、『世の中が便利になっていくと、課題は解決されて少なくなっていくだろうか』という問いかけがあって。それに対して、課題とは理想と現実の差分であると。だから、現実のラインばかり上がって課題が減っていくとしたら、社会の理想が引き上がっていないんだと岡田さんは話されていたんです。理想はより高く掲げるべきで、そうすれば現実とのギャップが生まれるから、解くべき新たな課題が見えてくるという考え方で、すごく視座が高いし面白いな思いました」

宇宙の持続可能性を確保するために、スペースデブリ(宇宙ごみ)の除去サービスを展開しているアストロスケール。同社が宇宙ごみを回収してもしなくても、今この瞬間の私たちの暮らしに大きな影響はないかもしれない。けれど将来、衛星技術がさらに発達し、人類の生活に欠かせない存在になるとしたら、運用を終えて放置された衛星などの存在は、決して見過ごせない課題として浮かび上がってくるだろう。

その高い理想を事業で体現する岡田氏の言葉には、何より説得力があった。

より大きな理想を掲げることで、初めて解くべき課題が見えてくる。課題が見つかるからこそ、そこに事業が生まれる。最初は漠然としたイメージだったスタートアップの世界や存在意義が、ますますクリアになっていく。気づけばそこに憧れ、強く惹かれる自分がいた。

自分たちでスタートアップを立ち上げたい。偶然にも、全く同じことを考えていた井坂や原とともに、まずはできることから始めてみることにした。

ちょうど講義の延長で、東京大学主催のビジネスコンテストが開催されるとのことだったので、出場を申し込む。見よう見まねでアイデアを出し合い磨いた結果、優秀賞を獲得できた。予期せぬ成功体験が後押しとなり、このメンバーで本格的に事業をつくっていこうと決意。それぞれ大学院を休学し、思いを形にしていくべく模索しはじめた。

「ビジネスコンテストに出場して、発表したビジネスプランとしては優秀賞を獲ることができたのですが、それが実際にビジネスになるかというとイコールではなくて。あとから振り返れば、先に技術領域(VRやブロックチェーンなど)を決めて、その領域で何ができるかという切り口から入ってしまっていて、解くべき課題から入ったわけではなかった。それは一つ過ちだったなと思いました」

当初は無数のアイデアを考え、検証しては、没にするということをしばらく繰り返していた。たとえば、Facebookのような東大生向けのSNSサービスや、VRで観光地を体感できる旅行系のプロダクト、ほかにもプログラミング教室や飲食店向けのサブスクビジネスなど、あえて領域を定めず可能性を探った。

起業を念頭に置いてはいたが、法人設立のコストも考えて、最初はプロジェクトベースで「まず走らせる」ことを優先した。徐々にサービスが形になり、対外的な契約締結が必要となったタイミング、2020年2月に匠技研工業株式会社(旧 株式会社LeadX)を共同創業した。

「共同創業メンバーとは、はじめに『スタートアップをやりたい』という思いが一致していて、事業はあとから考えていきました。やっていてシンプルに楽しかったですし、ラクロス部時代からの付き合いで、お互いなんでも忖度なしに言い合えた。スタートアップを始めるにあたって、最初から信頼できる仲間がいるという部分は大きな強みだと思っていました」

走りはじめてしばらくは、予想だにしない事態や失敗に見舞われてもなお熱狂に包まれた日々だった。自分たちの手で、実際にビジネスを動かせる。それ自体が新たな発見の連続であり、さらに前へと進んでいくモチベーションになる。

しかし、まずは日銭を稼がなければならないという現実もあった。先輩起業家が描くような高い理想のことは一旦脇に置いておき、身近なところから挑戦を始めたりするうちに、ある時自分たちの目線が下がってしまっていることに気がついた。

「当時はいくつかのサービスを世に出して、売り上げも立ちはじめていました。でも、ふと『果たしてこの事業をこのまま広げていくことが、本当にやりたいことなんだろうか』と考えた時に、やっぱり違うなと。自分たちはもっと、社会に大きなインパクトを与えられるような、当初憧れていたビジネスをつくりたかったはずだと気がついて。一度、全ての事業から撤退して、ゼロベースで考え直すことにしたんです」

自分たちに解ける確証はなくても、誰かが解かなければいけない難題がある。スタートアップとして多くの人の人生を巻き込む以上、それに見合うだけの価値あることを事業にしよう。そう、改めて覚悟を決めた。

「限られた人生の時間を使うなら、より難しいことに挑戦したいと思っていました。誰にでも解ける課題は、もう誰かが解決している。逆に、誰もが苦戦するような難題だからこそ、優秀な人も集まるし、心を動かされる。そういう課題にこそ、事業として挑む意味があるはずだと信じていました」

ひとまず学生である自分たちの見える世界には限界があると考えて、市場規模の大きなBtoB領域を軸として、あらゆる業界の企業にコンタクトを取ることにした。1社1社で課題をヒアリングし、自分たちにできることはないかとソリューションを模索する。それらをひたすら繰り返す日々の中、偶然のご縁をいただいたのが富山県にある金属加工業を営む会社だった。

はじめて目の当たりにした製造業の現場では、人手不足や技術承継など根深い課題が山積していた。同時に、そこで働く人々のモノづくりへの熱量には圧倒された。

日本の基幹産業として経済を担っているという自負、そしてグローバルな競争下でも培われた技術を残そうと奮闘する切迫感。そんな業界の現状と向き合っていくうちに、自分たちが強い意志をもって解決したいと思える社会的課題はここにあると確信した。

「当初、製造業に関してはド素人だったので、フラットにヒアリングしていくうちに、本当に多くの複雑な課題が見えてきて。ただ、その中でまずセンターピンとなるようなものを解決していこうということで、『見積』に焦点を絞りました。これは業務の入り口なので、そこを抑えることで後工程含めてデジタル化がしやすいことと、売上や利益にインパクトをもたらす数字を扱うので経営に直結していることなどから、最終的にサービス化の意思決定をしました」

2022年9月、製造業向け見積管理SaaS「匠フォース」をリリース。付加価値が適切に評価れ、新たな価値や可能性が拓かれていく。今ない産業の未来をつくるため、業界の課題に立ち向かっていくことにした。

共同創業メンバーと

日本のモノづくりや製造業が、世界に誇れるものとされて久しい。そこには、技術へ向かう真摯な姿勢や、ロジックでは説明しきれない繊細な感性、そして何より品質の高さへの誇りといった伝統が息づいている。

一方で、社会全体に目を向けると、日本という国に誇りを持っている人がどれだけいるだろう。社会や経済の変化が加速するなかで、個人が誇りを持って生きること自体、そう簡単ではなくなりつつある。そもそも“誇り”とは何だろうか。それは、「人生の時間を何に費やすか」という問いと密接に結びついていると前田は考える。

「要は、自分が人生を全うしたときに、『いい人生だったな』と思えるか。それが究極だと思っていて。もちろん会社では、ミッションの実現に向けて日々動いているわけですが、僕は自分の人生や命、健康を犠牲にしてまで成り立つべきミッションはないと思うんです。そもそも、そのミッションが実現された先にあるべきものは何かと言えば、関わる人それぞれの人生が豊かになっていることだと思っていて。だからこそ、自分自身が『いい人生だった』『この世に生を受けて良かった』と思えるように、全力で生きること。それが“誇り”になるんじゃないかと考えています」

「人生をこう生きてきてよかった」と胸を張って言えるかどうか。それは、結果や地位ではなく、自分の時間を「志に基づいてどう使ったか」に左右される。たとえ成果が半端で終わっても、世に名前が残らなくても、自分なりの志に正直に、真摯に生きられたと思えること。それこそが“誇り”の感覚に繋がっていく。

「このまま今の日本の延長線上で進んでいくと、20年後、30年後には、僕たちの子ども世代や孫世代が、本当に国として誇りを持てない状態になっているんじゃないかと思っていて。だからこそ、志を高く持ち、社会をより良くしていこうという挑戦に、もっと多くの方が前向きに取り組む社会になるといいなと思っています。それがもし、同じ志を持ち、同じ会社という船に乗ってくれる仲間だとしたら、ぜひアグレッシブに一緒に歩んでいきたいと思っています」

社会を変えるのは、「志ある誰かの意思」だ。スタートアップも大企業も、業界や立場も関係ない。必ずしも立派なものではなくてもいい。少なくとも、未来在るべき自分や社会の姿を思い描き、直感を信じて果敢に挑むこと。そうして誇りを持って生きる人が増えるほど、この社会もまた、より多くの人が誇れるものになっていくのだろう。

2025.8.7

文・引田有佳/Focus On編集部

誇りとは、自分の時間の使い方に宿る。人生の最後の瞬間に、「こう生きてきてよかった」「志を持って全うできた」と言えること。そんな誇りの感覚を持つ前田氏だからこそ、日本の製造業の現場で働く人々が持つ熱量や、矜持に共鳴したのではないだろうか。

たとえ今、報われにくい状況にあっても妥協せず、より良いものを世に出そうとしつづける人々のたゆまぬ努力は、業界の外側からは見えにくいものだろう。しかし、そこにはたしかに積み重ねた年月の重みと、静かな情熱があるはずだ。

そもそも「誇りを持って働くこと」自体が、誰かの人生を豊かにし、社会を前に進めていく。あらゆる業種の基盤であり、人々の生活を支える製造業の人々は、まさにそれを体現しているとも言える。

それらに何より敬意を払う匠技研工業だからこそ、製造業が産業として新たな未来を見出す日まで、ともに歩んでいくことができるのだろう。

文・Focus On編集部

▼コラム

▼YouTube動画(本取材の様子をダイジェストでご覧いただけます)

人生に誇りを、製造業の未来に変革を|起業家 前田将太の人生に迫る

匠技研工業株式会社 前田将太

代表取締役社長

1996年生まれ。東京都出身。東京大学法学部卒業。東京大学大学院法学政治学研究科中退。東京大学運動会ラクロス部男子OB。加工企業の皆さま方と数多くのご縁をいただく中で、モノづくりの奥深さに傾倒し、業界課題の解決に挑戦することを決意した。