Focus On

守岡一平

株式会社shabell

代表取締役CEO

メールアドレスで登録

or行動と失敗の積み重ねが、自分の道を切り拓く力になった。

モノやサービスを売りたい個人や事業者のため、Webマーケティング・セールスプロモーション領域から成長に伴走する株式会社INFLU。同社では、LINE公式アカウント上でのECサイト構築サービス、オンラインスクール運営、飲食店経営という3つの事業を横断的に展開し、それぞれのシナジーを活かしながら「売上を伸ばす仕組みづくり」を支援している。

代表取締役の水戸亮太は、大学中退後、親戚が経営する飲食店での修業を経て、韓国料理屋を開業。2年ほど経営したのち、個人事業主として主にWebマーケティング領域で事業を展開、2019年に株式会社INFLUを創業した。同氏が語る「型に合わせない生き方」とは。

高級ブランド街から若者カルチャーや流行の発信地まで、多様なエネルギーを内包する繁華街として知られる大阪・心斎橋。INFLUのオフィスは、そのほど近くにある。古くから大阪を象徴してきたこのエリアだが、近年は多くのインバウンド(訪日外国人観光客)で賑わいを見せ、さらに街並みを大きく変えてきた。

大阪に生まれ、ここ15年ほどはその移り変わりを肌で感じてきたと語る水戸は、この「カオスな街」に根を下ろし、現在は3つの軸で事業を展開しているという。

「いいサービス・いい商品を持っているけれど、届け方が分からない。つまり、いい『ものづくり』を支援するサービスが『Lea(レア)』だと思っています。それからオンラインスクール事業は、起業家・経営者向けにマーケティングの考え方を伝えていく『人づくり』の部分。最後に個室焼肉店『焼肉処 味来(みらい)』は、心斎橋というアジアでもなかなかないユニークな繁華街での『地場づくり』。この3つを軸に、バランスよく事業を展開していきたいと考えています」

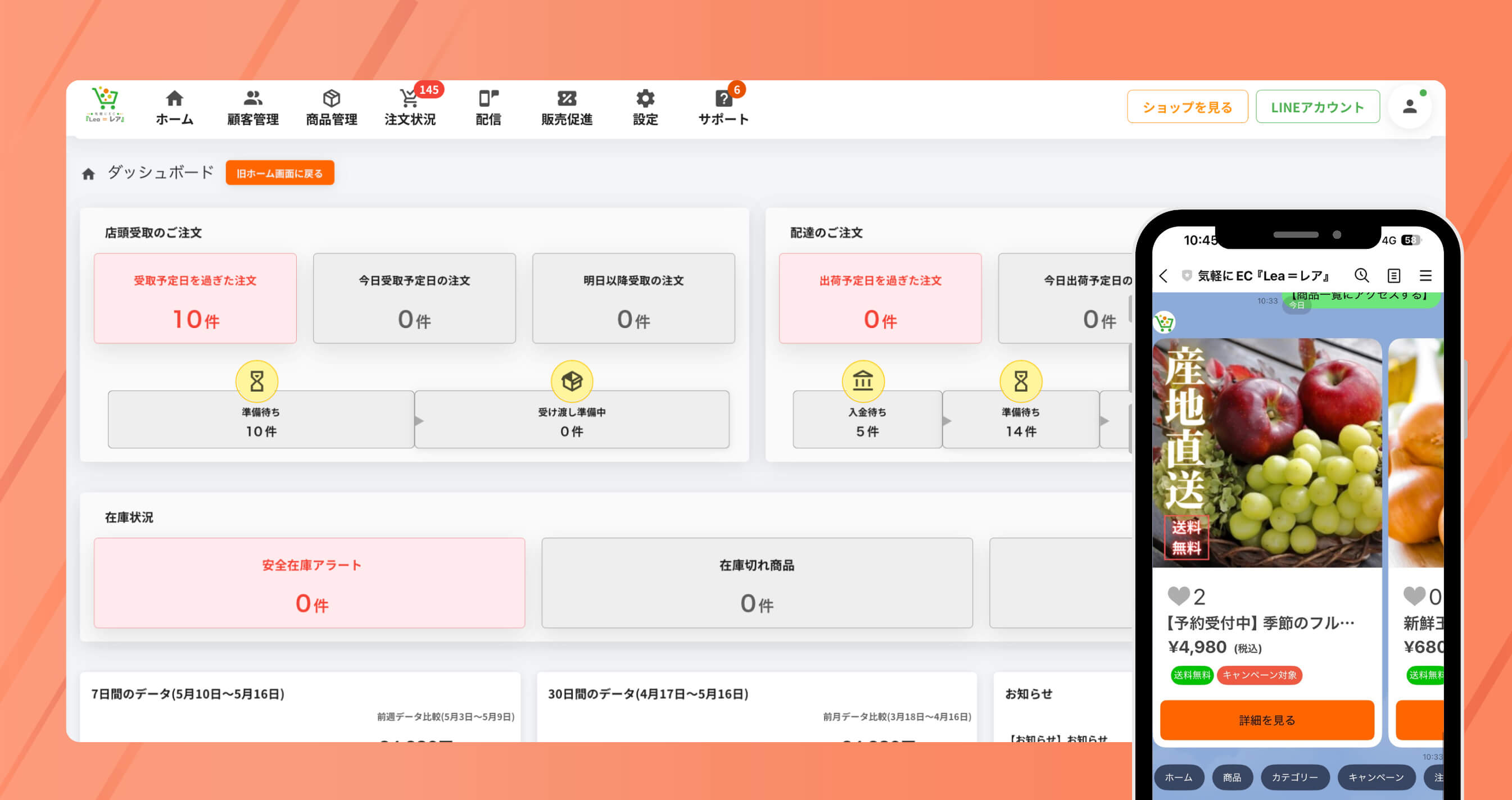

同社が展開するECサイト構築サービス「Lea」では、「LINE公式アカウント」と連動し、手頃な価格かつスピーディーにECサイトを立ち上げ、運営していくことができる。

たとえば、飲食店やパン屋など実店舗を持つ事業者であれば、これまで電話やFAXで受け付けていたテイクアウト注文をLINE上で一元管理し、業務の効率化を図ることができる。また、ECモールに出店する販売事業者の場合は、LINEを活用した販促機能や限定販売などを通じて、リピート購入に繋げる施策を打つことが可能になる。

「実際に自社でECサイトを立ち上げようとすると、初期費用だけでもかなりのコストがかかってしまいますし、ECモールに出店すれば広告費も必要になります。そうしたコストを抑え、できるだけ早くスタートしたい個人事業主さんや、ゼロから物販を始めたい方に多く利用していただいています」

水戸自身、過去に飲食店を経営していたからこそ、広告費などの予算を捻出する難しさは身をもって知っている。どんなに便利なツールであっても、導入できなければ意味がない。だからこそ、「立ち上げやすさ」には強いこだわりがある。

「たとえば、地方でなかなか売上が上がらない店舗があったとして、売上を伸ばすためのツール導入に100万円もかかるとしたら、おそらく多くの人は踏み切れないと思うんです。でも、そんな店が本当にいいものを売っていることも多い。そうした事業者に無理のない価格で導入してもらって売上が伸びたら、売り手も買い手も、そして僕たちとしてもハッピーになる。僕自身、過去に飲食店を経営していたからこそ、その感覚はすごく分かる。だから『Lea』の月額利用料は、基本機能を一律3,000円に統一しています」

「Lea」の管理画面イメージ

個人で世の中に発信し、マネタイズに繋げていく人を支援する同社。オンラインスクール事業では、集客に欠かせないSNSの運用方法から、オリジナルコンテンツを作成し販売するノウハウまで、マーケティングの考え方を体系的に伝えている。

さらに、飲食事業である「焼肉処 味来(みらい)」は、実店舗を活用したマーケティングの実験拠点としての役割も担っている。

「他社さんのマーケティング支援に関わっていくと、必ずぶつかる壁があって。支援先の考えや戦略に合わせて提案していく以上、自分たちが試したいことがあっても試せなくなってくるんですよね。たとえば、売上が上がるかどうかは分からないけれど、少し予算をかけて挑戦してみたい施策があったとしても、他社さんを巻き込んで振り回すのも違うなと。だったら、自分たちで実店舗を構えて、そこで試してみればいいんじゃないかと思ったんです。ほかにも、コロナ禍で一時ゴーストタウン化した心斎橋を盛り上げたいという思いもあり、いろいろな要因が重なって開店に至りました」

小さくても、素早く始め、成長させていく。かつて自身がそうであったように、技術やSNSを駆使してゼロから商売を始める事業者を支えるために、INFLUの事業はある。

「マーケティングの考えを持った人たちを、もっと増やしていきたい。そして、いいモノやサービスがあれば『Lea』を活用して、世の中に広めていきたい。心斎橋には面白い人が多く集まっているので、この街がさらに面白い場になるよう、新しいことを仕掛けていきたい。そんな思いで、日々事業に取り組んでいます」

INFLUが展開する事業の一つひとつには、水戸自身が失敗と試行錯誤の中で掴んできた実感が、そのまま息づいている。街の変化とともに歩み、挑戦を積み重ねてきた。その歩みを活かし、INFLUは挑戦を後押ししつづける。

大阪府東部の郊外で生まれ育ち、幼い頃からどこか商売の空気に触れていた。両親も親族にも会社員として企業に勤める人はほとんどおらず、個人で店を開いたり、事業を営む人が多かった。なかでもひときわ印象深かったのは、祖母の姿だと水戸は語る。

「祖母が近所でキムチ屋をやっていて、よく子どもの頃に預けられたりしていたのですが、そこにはいつもいろいろな人が集まっていたんですよ。在日の韓国人の方もいれば、インドから出稼ぎに来て町工場で働くような人もいて、知らない言語が飛び交う多国籍な雰囲気なんです。祖母はその取りまとめ役のような存在で、大人たちが話し合う中心にいる。そこで周りの大人たちに可愛がってもらっていたことは、今も思い出として残っています」

いわゆる在日1世だった祖母は、日本に渡ってからの第二の人生でキムチ屋を開いていた。当時はまだ日本での韓国のイメージが今ほど良くはなく、おいしいキムチを買える店も限られていた。世代が変わり、当時のことは想像するしかできない。ただ、異国で生計を立てる上での苦労もあっただろう。

だからこそ、祖母の店はさまざまな境遇に立つ街の人に必要とされ、大切な意味を持つ拠り所だったのかもしれない。子どもの頃はさほど実感していなかったが、のちに成長していくなかで、あるいは自分自身が商売に携わるようになり理解していった背景もある。

いずれにせよ、祖母はまさに個人の力でたくましく生きる人だった。

「母親には『いい大学に行ってサラリーマンを目指せ』と言われていました。おそらく自営業の大変な部分を見てきたからこそ、反対の方向に進んでほしいと思って、そう言っていたのかなと思います。ただ、『これをやりなさい』みたいなものはあまりなく、小さい頃から自由にやりたいことをやらせてもらっていましたね」

幼少期、祖母と兄弟と

小学校ではサッカーを始め、中学に入ると今度は野球に打ち込んだ。ちょうど高校野球で松坂大輔選手が活躍していた時期で、いわゆる「松坂ブーム」に影響を受け、一時はプロ野球選手に憧れていたこともある。

振り返れば、昔から長く一つにのめり込むというより、次々興味あるものを自分で見つけては、とりあえずやってみるタイプだった。

「記憶に残っているものだと、小学生のとき歴史が好きで、歴史書やシリーズものの雑誌を親にねだって買ってもらって、ずっと読んでいましたね。歴史ってロマンがあるじゃないですか。男の子は結構そういうものが好きなのかなと思うのですが、すごく面白いと思って、特に戦国時代に夢中になっていました」

歴史への興味は、ただの好奇心に過ぎなかった。しかし、大人になって改めて、戦国武将が用いた戦略や戦術は、ビジネスや経営に通じるものがあるのだと実感した。何気なく興味を持って触れた知識や経験は、気づかないうちに自分を形作る骨格となっていたのかもしれない。

「たとえば、有名な織田信長でいえば、初めて戦争で鉄砲を使ったり、『楽市楽座』という政策を導入して商人の自由経済を促したり、そういった新しいチャレンジをする人はいつの時代もいるんだなということ。あとは、お家騒動のようなトラブルも歴史上よくある話ですが、それって組織を作っていく上では、今でも同じようなことが起こりうるとか、そういった話は面白いと思いますね」

誰に言われるでもなく、興味を持ったものにはなんでも積極的に触れてみる。ほかにも小学生の頃はドッチボールに熱中し、学校のコートを押さえるため毎朝6時に登校しては、みんなを朝練に巻き込んでいたこともある。かと思えば、流行りのゲームを遊ぶことに夢中になったり、どちらかと言えばミーハーで、飽き性な性格だったともいえる。反対に、人から課されたことを淡々とこなすのは苦手だった。

「僕は夏休みの宿題が全くできないタイプだったんですよ。自分で決めたことは頑張ってやるのですが、何か人に『これをやりなさい』と言われたことをやるのが本当に苦手で。だから、小学校のときは毎回夏休みが終わるたび、僕だけ教室のうしろに立たされて宿題をやらされていました」

自分でやることを決めたときと、人にやることを決められたとき、そこには大きな隔たりがある。物心ついた頃には、既に何事も自分で切り拓いていくベースができていた。興味の火がつけば迷わず動く。そんな素直な衝動が、いつの間にか自分の人生を形づくる軸になっていった。

2-2. 学ぶなら働く現場で

高校は大学附属の私立に進学したため、受験のプレッシャーもなく気ままに過ごすことができた。友だちと遊んだり、家にあった最新のWindowsXPのパソコンでホームページを作ってみたり、変わらず興味の赴くままに手を動かす日々だった。しかし大学に入ると、その自由が通用しない壁に直面する。

「当時は建築物に興味があったので理工系の建築専攻に進んだのですが、大学に入って、じゃあそれを仕事にするとなると、自分がその職に就くイメージが全く湧かなかったんですよね」

たしかに建築の勉強には面白さもあったが、大学ではやはりその先の就職を見据えていくことになる。建築士をはじめとする仕事に就き、会社員として毎日決まった生活を送る。将来そんな働き方をしている自分のイメージが湧かない一方で、周囲の同級生にとっては、それが当たり前の前提だったからこそ、余計にギャップを感じていた。

「大学の友だちが将来について話している内容に、僕は全然乗れない感覚があって。みんながよく話していたのが、大きくて安定した企業に就職するとか、公務員に就職するとか、それが一つの成功のゴールになっていた。自分はそこに共感が生まれなかったので、おそらく大きな組織に属したりするのは向いていないのかもしれないと思ったんです」

当時はむしろ、学校より居酒屋のアルバイトに面白さを見出すようになっていた。何気なく応募して始めたものだったが、想像以上に奥が深かった。

「飲食店は売上という結果がすぐに見えるという分かりやすさがあって。たとえば、座席の配置や接客サービス、トークの仕方を自分で考えながら工夫していくと、結果に跳ね返ってくる。それがすごく楽しかったんですよね。繁忙期とかいろいろな要素も絡み合っていて、毎日気づきや学べることが多いと感じていました」

大衆的な大手居酒屋チェーン店だったが、アルバイトにも研修や理念がしっかり共有されており、毎月会長からのビデオレターを観て感想を書いたりする。人によってはそれをつらいと感じるのかもしれなかったが、商売やサービスというものに興味があったからか、純粋に学びとして楽しめた。

あとから振り返れば、そこには大学の勉強からの「逃避」もあったのかもしれない。逃げるからには、代わりに何か本気で打ち込めるものを求めていた。

「当時はそれこそオープンからクローズまでシフトに入ったり、月200時間くらい働いていて、社員と同じくらい働くことが当たり前になっていました。単純にものすごく面白かったですし、働くことが好きだと思いましたね」

行動や工夫が成果として返ってくる。実践を通して改善する。そこには学校よりもはるかに多くの学びがあり、もっと挑戦したいと思える高揚感があった。

ほかにも刺激を受けたのは、居酒屋のアルバイトで出会った後輩だった。やんちゃで破天荒な第一印象とは裏腹に、仕事には驚くほど真面目な一面があり、気づけばキッチンを任せられる頼れる存在になっていた。

生きてきたバックグラウンドは全く違うのに、会社員としての生き方に惹かれないという共通点もあり、どこか不思議と波長が合った。自然と一緒に過ごす時間が増え、働くことや将来の話をするようになっていく。そんな彼は、新しい世界を見せてくれる存在だった。

「当時の僕はアルバイトで月に20~30万円くらい頑張って稼いでいたのですが、たとえば月に100万円稼ぐとなると全くイメージが湧かなかったわけです。でも、その後輩は『こうやってビジネスで成功した人がいる』という話や、大阪出身で海外で成功した人に会ってきたという話を聞かせてくれたり、経営者の本を紹介してくれたりして。自分の思考や常識のブロックを外してもらったことで、もっと自由に生きていいんだという発想が生まれてきたんです」

生き方は自由に選んでいいし、自分で身を立てる方法はいくらでもある。そう考えるようになると、このまま大学に在籍するよりも、今すぐ挑戦した方がいいのではないかという気持ちが湧いてきた。

当時、生活の中心はすっかり居酒屋でのアルバイトになっていて、大学にはほとんど行かなくなっていた。同時に、飲食店ビジネスそのものにも可能性を感じはじめていた。

「僕が働いていた店は大阪の道頓堀エリアにあったのですが、そこではドミナント戦略*が採用されていて、一つのエリア内に同じブランドが5店舗あったんです。そのうち駅前の店は西日本で一番利益を上げている『ドル箱店』だった一方で、200メートル先の店は一番の赤字店だったんですよ。同じパッケージを提供しているのに、立地の差だけでここまで売上と利益が変わる。その事実が衝撃的かつ面白くて、自分で飲食店をやるのもありかもしれないと思いはじめたんです(*特定エリアに高密度で店舗展開し、影響力を支配的に高める戦略のこと)」

間近で見てきたように、立地の良い場所と巡り合えれば、もしかしたら人生を逆転できるような成功のチャンスがあるかもしれない。十分に賭ける価値のある挑戦だと思い、大学を中退することに決めた。

そのままアルバイト先の社員になり、フランチャイズ(FC)で自分の店を持つという道も選べたが、どこかそれは「違う」と感じた。最初から自分の力で店を開く方が早いだろうと考えたからだ。ただし、そのためにはまず料理を覚えなければならなかった。

「最初は料理人を雇うのではなく、自分で料理を提供できるようにならないといけないと思ったときに、和食や寿司は学ぶのに時間がかかりすぎてしまうなと。じゃあ、一番早く習得して開業できるものは何かと考えると、家族のルーツでもある韓国料理なら、慣れ親しんで食べてきたので作りやすいだろうと思って。そこから韓国料理屋を開こうと決めたんです」

ちょうど親戚に、20年ほど高級韓国料理店を営んでいる人がいたので、その人を頼ることにした。店がある横浜まで単身向かい、丁稚奉公のような形で住み込みで働かせてもらう。店を手伝いながら、料理のイロハを教えてもらった。

1年後、まだまだ一人前とは呼べなかったが、ある程度の基礎は身についた。そろそろ自分の店を始めた方がいいのではないかという話になり、大阪へと戻ることにした。

「当時はちょうど日本でK-POPが流行りはじめていて、女性を中心に韓国ブームが起きていたタイミングでした。たとえば、百貨店にも1店舗は韓国料理を置いておこうという風潮が生まれはじめた頃だったんですね。父親にも相談しながら、大阪の堺筋本町というオフィス街に韓国料理屋を出したらいいんじゃないかと考えて。駅直結のビルの地下街に店をオープンしたんです」

ビジネスマンが多く集まる街で、働く女性をターゲットとすることにした。30~40年の歴史ある商店街に、韓国料理の店はまだ一つもない。立地は悪くなく、トレンドの追い風もある。きっと商機があると考えていたのだが、オープン初日に大きな誤算を突きつけられた。

「そもそも働く女性が増えているとはいえ、商圏は圧倒的に男性客が中心だったんですよ。しかも、その男性サラリーマンは30代後半から50代が中心で、ランチにかけるお金はワンコインという人が多い。それなのに700円から900円と少し高めの値段の韓国料理は受けが悪くて。だから、あれだけ立地が重要だと思っていたのに、いざ自分で出店してみると、商圏や市場の理解が浅かった。立地に対する戦略がきちんと立てられていなかったんだと痛感しました」

間違いなく大きな失敗だった。しかし、そこから得た学びは小さくなかった。あとから振り返れば、失敗の経験こそが次なる挑戦の土台になっていた。

韓国料理屋時代、常連さんと

念願叶って開いた自分の店だったが、現実は想像以上に厳しかった。だからといって、そこであきらめるわけにもいかない。当時、商店街にあるほかの店の大先輩たちからは、あれこれ言われていて、見返したいという気持ちもあった。今思えば、久しぶりに店を出した若者を気にかけて、助言してくれていたのだろう。当時は、その好意に気づけていなかった。

いずれにせよ、店をなんとか存続させるため、韓国料理という形式にこだわらず、できることはなんでもやることにした。

「当初考えていたメニューの単価設定は少し安くして、かつワンオペで回る形に変えていきました。とはいえ、常連さんは何人か作れたので、その人たちにもっと足を運んでもらえるように楽しいことを企画しようと考えて。韓国料理という枠からは外れるのですが、スーパーボウルすくいとか、知り合いのミュージシャンに頼んで店の中でちょっとしたライブをやってもらったりと、イベントやお祭り的な要素を取り入れて頑張っていましたね」

常連客を中心に、一定楽しんでもらえる店づくりができたと思えたが、ギリギリでやりくりしつづける限界も見えていた。中途半端に続けるのも良くないだろうと判断し、やむを得ず2年ほどで店を閉めることにした。

「仕方のないことなので、いつまでもダラダラ続けるよりは、早めに区切りをつけないといけないなと思っていました。むしろあと半年ぐらいは早めても良かったのかもしれません。ただ、初めて自分で何かに挑戦して、応援してもらいながらやってきた店ですし、当時22歳ぐらいだった自分にとって、周りの友だち含め応援してくれた人たちに店を閉めるという話をするのは、すごく心苦しかったですね」

店を閉めたあとは、ひとまず次に何をしようかと考えていた。思い描いたような結果は得られず、お金もなくなった。ただ、それでも会社員として働きたいとは思えなかった。

そんな折、またも居酒屋時代の後輩が紹介してくれたのが、アフィリエイトブログをはじめとするネットビジネスの世界だった。パソコンさえあれば誰でも始められるということだったので、迷わず試してみることにした。

会社を立ち上げた頃

「いろいろ手を出していたのですが、最終的にはメールマガジンの運用を中心に進めながら、システムを作って販売したりもしていました。メルマガ運用の方はマーケティングの支援で、たとえばセミナー集客に向けて、一連のシナリオをどう設計し、どう集客に繋げるかというものがメインでした。売上に直結しやすく、数字が手に取るように分かりやすいという面では居酒屋の経営とも似ているように思えて、自分の肌に合っていましたね。配信後のデータもすぐ把握できるので、毎日PDCAを回せる楽しさがありました」

今となっては中長期で物事を考えるようになったが、当時は若かったこともあり、すぐに数字として結果が見えるものの方が面白かった。

転換点となったのは、メールからLINEへの切り替わりだった。当時「LINE@(ラインアット)*」と呼ばれる中小企業・店舗向けサービスが登場し、公式アカウントとして顧客への情報発信や個別対応ができるようになった(*現在は「LINE公式アカウント」に統合されている)。

「実際メールは読まれづらくて、そもそもの開封率も低かったんです。いわゆる反応率などを見ていても、日に日に数字が低下していくのは目に見えていました。一方で、同じことをLINE公式でやると段違いの数字が出ていて、ビジネス的に運用しやすいプッシュメディアとして、LINEは間違いなく主流になるだろうと思ったんです。そこで、LINEで見込み顧客を集めて顧客化する仕組みを事業の軸にしようと考えて、公式LINEの運用事業に振り切ることにしました」

当初から、メールマガジン登録者向けに構築した販売シナリオに基づき、自動でメールを配信して収益化に繋げるシステムを作り、販売していたこともあり、LINEという新しいツールには早くから注目していた。

ちょうどその頃、オンラインサロンが人気を集めるようになっていて、会員と非会員を分けた配信や、限定コンテンツを届ける仕組みをLINEで構築したいというニーズが高まっていた。いち早く運用支援の領域でサービス提供していたこともあり、依頼は予想以上に多く舞い込んできた。

「公式LINEを活用したWebマーケティングやセールスの支援、あるいはそのコンサルティングで成果を出してもらうサービス方針に切り替えて、それがうまくいったことは大きかったですね。売上もすごく伸びはじめたので、法人化してINFLUを設立することにしました」

2019年、株式会社INFLUを創業した。挑戦しては失敗し、また挑戦する。その積み重ねが、ようやく事業という形になり始めた。中小規模の店舗や飲食店、経営者など、小さくても自力で一歩踏み出そうとする人たちを支援する。たどりついたのは、自身の経験を活かせる仕組みづくりだった。

メディアで取り上げられる経営者が成功ばかりしてきたわけではないように、「失敗」は誰にとっても身近な出来事だ。本来それは、もっと前向きに捉えていいものなのではないかと水戸は考える。

「今って、『成功するためにはこういう考えを持たなければいけない』みたいな成功法則がよく語られて、そこに無理やり合わせて生きようとしたり、『こうしなければいけない』というプレッシャーを感じたりすることがあると思うんです。でも、僕はもっと失敗してもいいんじゃないかと思うんです」

世の中で語られる成功法則が、必ずしも自分に当てはまるとは限らない。だからこそ、やりたいことがあるなら、まずは始めてみた方がいい。

直観的に試してみたら、偶然うまくいったこと。結果的に当たったからこそ、体系的な理論に落とし込めたこと。そうした行動の積み重ねが、今を支えている実感が強いと水戸は振り返る。

「商売で言うなら、お金がなくなって自分の事業が回らなくなる。それ以外は失敗じゃないぐらいの感覚で、なんでもやったらいいんじゃないかと思っていて。ただし、『次は同じことを繰り返さない』というルールだけは、きちんと自分の中で設定しておく。振り返って次に活かしていけば、それでいいと思うんです。今はどうしても最短で成功する人が注目されやすいので、焦る気持ちも生まれてくると思うのですが、10年ぐらいかけていろいろなことを失敗していけば、うまくいくようになると思っています」

人とは違う道へ進んで「変わっている」と言われるのも、あえて少数派を選ぶのも悪くない。むしろ、自分で選んだ道だからこそ続けられ、失敗すら糧になる。商売の道を模索した10年以上の年月は、そんな実感を育み、人生を形作ってくれるものだった。

2026.1.16

文・引田有佳/Focus On編集部

失敗は、避けるべきものではなく、積み重ねることで意味を持つ経験だ。飲食店の挫折も、マーケティングの試行錯誤も、どれも一度で完成したものはない。小さく始め、試し、振り返り、次に活かす。その反復のなかで、自分なりの勝ち筋を見つけてきた。

水戸氏の語る言葉から浮かび上がるのは、成功法則に自分を当てはめるのではなく、現場で試し、失敗を引き受けながら、自分なりのやり方をつくっていく姿勢だった。

お金が尽きて事業が止まること以外は失敗ではないと捉え、同じ過ちを繰り返さないために学びとして回収していく。その積み重ねが、結果として商いを育ててきた。

成功法則があふれる時代だからこそ、現場で手を動かし、時間をかけて失敗と向き合う覚悟には大きな意味がある。自分で選んだ道を、自分の速度で進みつづける。その実践そのものが、これからの挑戦者にとって確かな指針になるはずだ。

文・Focus On編集部

▼YouTube動画(本取材の様子をダイジェストでご覧いただけます)

失敗はもっと前向きに捉えていい|起業家 水戸亮太の人生に迫る

株式会社INFLU 水戸亮太

代表取締役

1989年生まれ。大阪府出身。大学中退後、親戚が経営する飲食店で修業を積んだのち韓国料理屋を開業し、2年間経営。個人事業主として主にWebマーケティング領域で事業を展開し、2019年に株式会社INFLUを創業した。